釣魚不要恪守曾規,野釣需要臨場應變。野釣同樣需要臨場應變。在野釣過程中,除了要有一定的基本功、釣技、體能和必要的裝備外,還必須要有較強的應變能力。因為能不能上魚很大程度受著釣位、水深、風向、魚情、水情、環境、氣候以及餌料味型、狀態等等許多不定因素的影響。只有臨場善於應變才能盡量把魚釣好。臨場應變是指一個釣手為能釣到魚或釣得更好,根據實際情況和不定因素的變化,臨場應變竿、線(主線、子線)、標、墜、鉤、餌(包括餌的比重、霧化性、軟硬度等)及釣法、釣位、釣點等的一種行為,也是讓人主動適應魚,而不是讓魚來被動適應人的一種措施。下面筆者就今年野釣的幾個實例來說說這個問題。

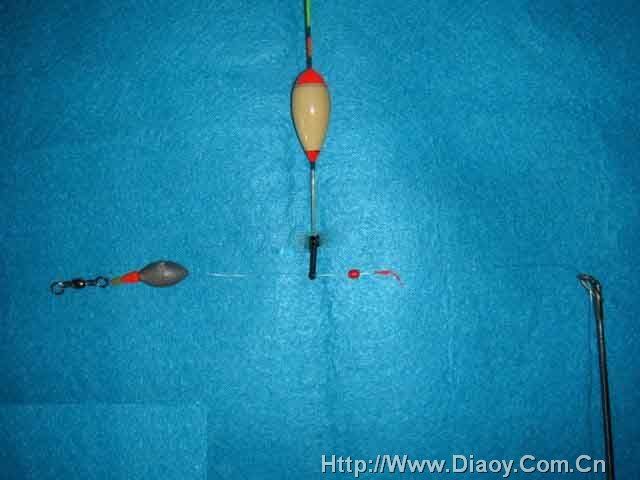

例一,今年初二到初七,雖氣候寒冷,偶爾還伴著風雨,我們四個鐵桿魚迷卻在湧溪水庫歡釣。大家開始一致認為這時鯽魚為了避寒和產卵肯定棲身於水草邊。於是第一天,我們就在較深的水草旁做窩下竿。忙乎了一整天,可成績並不好,4個人共釣獲16條4—8兩左右的鯽魚、7條圓吻鯝,少得可憐。次日,大家意見不同,有的選了深水,有的還是守著昨天的位子(打過窩)。我認為這時氣溫低,水體寒冷,白天應該選個一個向陽的淺水位子。於是我找了一個約60—80厘米深的水域,用3.6米短竿做窩垂釣。這下可好,在掛餌找底時,半水就釣上了一條鯽魚。一天忙乎下來,我總共釣了20多條半斤以上的鯽魚,釣果明顯好於釣友(除了小胡釣起了一條2千克重的鯉魚以外其他幾乎沒有什麽象樣的魚獲)。顯然是淺水釣位幫的忙。再次日,我們四人幹脆在淺水灘5米一個一字排開。這一天算是我們春節集體釣魚收獲最多的一天,每人魚獲都有20來斤,而且大都是鯽魚。初四,如法炮製,一開始效果也不錯。上午11點天氣驟然變冷,風也逐漸加大,鯽魚吃口越來越小。於是我們把主線、子線、鉤、標換細、換小。頂一陣子後,再也難見到鯽魚的吃口,釣友叫苦連天。根據氣溫下降的情況我對主攻對象做了調整,放棄鯽魚,主釣耐寒的圓吻鯝。隨之,我重開了一團比重輕、化性較好的藻類餌,改搓為拉,用短身長腳長尾的穿程標抓接口。很快我就出現了魚訊,但跑魚得厲害。檢查一下釣組,是鉤條過細擋不住圓吻鯝強勁拉扯的緣故。於是又把鉤換成歐娜OH粗條3#鉤(圓吻鯝嘴小,鉤不宜太大)。之後幾乎每隔2、3分鐘就能釣上一條圓吻鯝。到傍晚一過秤,我共釣了30多斤,90%是圓吻鯝,且個體都在半斤以上,最大的競有3.9斤,創下了該庫釣獲圓吻鯝個體最大的記錄。到了初五,聞訊而來的釣魚人非常多,水庫邊都是人。我們先是在淺水位折騰了近2個多小時,可是只換來幾條麥穗和尖嘴。就在此時,附近一釣友用6.3米的手竿釣獲了一尾大鯽給了我啟發。是不是人多鯽魚不敢靠岸?於是我立即換上5.4米手竿。這一換可不得了,一尾尾大鯽又被我請進了魚護,爽呆了。今天豐收的又是大鯽魚,最大的竟有2斤多,整個身體猶如餌料盆一樣!哈哈哈。消息不脛而走,初六的水庫都快圍滿了人,好的釣位早就被人占領了。我等好不容易安頓下來,一字都用5.4米長竿折騰。一個上午過去了,只得幾只小鯽。吃罷午飯,我細細地在庫邊觀察一會,發現大家釣不好是魚又外移的緣故。回到自己釣位後,我馬上抽出磯竿,串鉤掛蚯蚓甩到離岸15到20米左右的淺水。這不,在此後的2小時,本人竟釣獲了18條大鯽。呵呵,初七開始,釣魚人用的都是磯竿了。真是人聲沸騰,人魚兩歡。六天湧溪的野釣,使我更進一步明白了一個道理,那就是在釣魚過程中一定要註意釣法和釣位深淺遠近的變化。

例二,今年我和釣友小危二次來到一姓陳農民承包的(20元/1天)的面積約6畝的小水庫垂釣。這二天都是晴天,氣溫均在5—18度上下。第一次是在3月份,一開始我選了魚塘中段略外凸有水草、水較深的一個位子。釣了2個來小時,小尖嘴魚鬧鉤厲害,換了釣法、餌料、釣位也還是沒有多大效果。沿塘觀察後,我發現很多魚泡,而且草魚和黑魚還時不時遊在三、四十公分的水域,為什麽大魚就不開口呢?是不是窩做得不夠?我把一些浸泡過麥子和幾大包快要到期的商品餌,再加上一些面粉攪在一起,打了幾個大窩。10分鐘後,眼看大魚進窩了,我急忙掛鉤下餌。沒等到底草魚就接漂了,提竿中魚,牽魚到窩外遛了20來分鐘,終於

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。