站長海岸線上如何垂釣鱸魚?

俗稱鱸子﹑花鱸﹑寨花。吻尖,口裂較大,下頜長於上頜。體長而側扁,體被銀色櫛鱗。脊背灰青,背側及背鰭部位有黑色小斑點,腹側銀白閃亮。背鰭鰭條和尾鰭邊緣呈暗黑色。春季釣獲尾重多在1000克——3000克之間,秋季則以400克——1000克居多,所以本地漁民素有“春鱸秋寨”之說法。淺海釣獲單尾紀錄23千克。是黃渤海海域主要經濟魚類,也是沿海釣友夢寐以求的對象魚。

鱸魚喜棲息於淺海內灣處或河流入海口鹹淡水交匯區,是近海中下層魚類,索餌洄遊在岸邊淺水區泳層有所變化。風浪過後,岸邊水質渾濁,海水中能見度降低或在夜幕掩護下遊弋於岸邊。少有結成大群進行洄遊規律,僅在深淺水域之間做近距離適溫性遷徒。鱸魚屬於兇猛肉食性魚類,對食物不挑剔,但對活動﹑蠕動強烈的餌食情有獨鐘。此魚肉質細嫩鮮美,適合清蒸及燜燉,是酒店大廚和家庭主婦烹調魚肴的上等原料。

釣具組合

傳統釣釣具:拋竿守釣,主要獵取釣點中下層鱸魚,兼釣其它雜食性魚類,可選擇3.6米以上硬調海竿4支。配大型旋壓式繞線輪或叉形齒槽式手撥輪,蓄9號釣線120米以上,子線長短和直徑應視釣組的連結方式不同而有所變化。底墜串鉤多見,亦可使用通心墜單鉤,鉤前設小顆粒浮子幾枚。釣鉤以“長海”305號或類似大小的釣鉤比較合適。為防止中鉤大魚瞬間將釣竿拖下海,等待過程中要插好支竿架,並配失手繩固定釣竿。

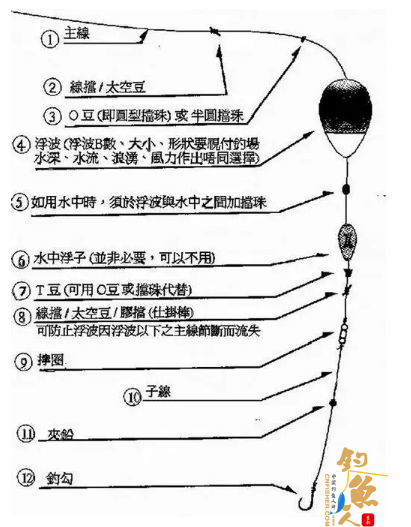

拖釣釣具:3.9米或4.2米硬調遠投海竿1支,配大型遠投輪,釣組主要部件——浮漂自製。取一只中間有孔的球形網具浮漂,用刀將周邊削去部分,形成大小合適的水滴型或橢圓型。在漂孔中間插入一枚兩端有環的重墜並固定,浮漂小端環扣與主線連接,另一端用1.5米子線綁“長海”301釣鉤,釣鉤上方20厘米處設咬鉛。浮漂的浮力要大於釣組重力之和。經濟條件允許的釣友可嘗試正宗版“浮遊磯釣”,選擇專用磯釣竿配進口阿波漂,釣組入水深度控製可隨時調整,效果也更好。使用售價頗高的高檔次釣組不但要求施釣者拋投竿技術精湛,還要求施釣者對釣場海底地勢地形了如指掌,不然會因頻頻“放鞭”和錨鉤而造成釣組折戟沈沙,經濟損失慘重。

釣場選擇

岸釣鱸魚,釣場釣點選擇應遵循三個不放過原則。第一不能放過依山傍河﹑水質無汙染的河流入海口鹹淡水交匯水域,還有海底暗礁犬牙交錯﹑洞穴密布的淺海內灣水域,海底帶狀礁巖並接壤大片泥沙灘塗區域和潮間帶海藻稀疏碎石灘。附近如有海流支流緩緩流過,溶解氧豐富,是弱小雜食性魚類棲息覓食的“理想家園”,尾隨餌魚而至的大鱸魚常常在此棲息覓食。大連東海公園和西部淩水橋至小平島海域沿岸即屬此類型釣場;第二不能放過涵洞。市郊海域地勢開闊平緩的淺海泥沙灘塗近年來被大量圍墾成水產品養殖基地,為便於利用潮汐落差吸儲海水和排放廢水進行池水循環,攔海大壩上至少有2個以上涵洞,洞口外側是一望無際的大海,內側是風平浪靜的引水主渠溝,隨著潮汐規律性的升降運動,小魚小蝦被湍急水流帶到洞口附近及洞內。由於洞內光線黑暗,為鱸魚藏身覓食提供了有利條件,當仁不讓成為垂釣鱸魚的“洞天福地”。金州區龍王廟對蝦養殖區就有很多涵洞;第三不能放過碼頭堤壩根部和出入口。鱸魚經常聚集於水深流緩回水灣,且個體都比較大,有破釣獲紀錄野心者堅守堤壩釣場絕錯不了。淩水橋車站附近海事大學所屬碼頭常有鱸魚魚群出沒。判斷釣場海域是否有鱸魚遊蕩,可觀察的有利現象一是要有非人為汙染引起的渾濁水質,並揮發著濃郁的海腥味;二是鱸魚捕食時令大量的小魚驚慌失措,紛紛遊向或躍出海面,海鷗趁火打劫捕食小魚,形成了海鷗低空盤旋撲擊海面﹑長時間不肯離去的場面。偶爾也能看到鱸魚的背鰭快速劃過平靜的海面,或看見忽然躍出海面追食小魚的鱸魚,這些跡象都表明此地是垂釣鱸魚的絕佳釣點。

垂釣時機

大連南部海岸線小平島至金石灘海域,每年5月中旬至7月末是垂釣鱸魚的“黃金季節”,雖然魚群分布密度無法與北海海域相提並論,但尾重卻時爆冷門。筆者曾於2000年6月在淩水橋海邊釣獲鱸魚兩尾,重量均不低於4000克,沾沾自喜以為會創下並保持本地海釣紀錄,哪曾想當年就被釣友刷新。金州區海域﹑瓦房店市長興島海域垂釣鱸魚“黃金季節”在8月至10月,魚群分布密度簡直令人難以置信。2001年筆者隨釣友到金州區毛瑩子鎮“羊圈子”海域遊釣,使用一支手竿就撅到500克左右鱸魚4尾。據釣友目睹描述,海島漁婦以原始漁獵手段——竹竿為釣具,半天就有6000克收獲。鱸魚喜寒畏熱,水溫過高則向深水水域移動,春季水涼釣獲多為成魚(親魚),秋季水熱當年生小鱸魚為“主力軍”。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。