堤壩釣魚經驗分享,分享我的堤壩釣魚經驗

滄海桑田,時代變遷,悠悠歲月承載了無數美麗的傳說,古釣魚臺現今無一例外淪為遊客瞻仰釣壇先驅的歷史遺跡,已然失去它原本的功能和往昔的幽靜。渾然天成的釣魚臺在自然界分布畢竟為數有限,相比之下,作為現代文明和經濟繁榮的象征,堤壩則成為釣魚人不可多得的風水寶地,容納了成千上萬的釣魚大軍。

常見堤壩有防波堤﹑碼頭﹑岸堤三種類型。防波堤是抵禦海浪沖擊陸地生產生活設施而建設的人工屏障,由大型水泥構件和巨石組成消波堤岸。碼頭,泊靠船舶的基礎設施,便於裝卸貨物,運送旅客,貨運﹑客運﹑漁業碼頭均在其列。岸堤是“愚公移山”,填海造地所形成陸地與大海的臨界線,沿線屬於大企業﹑旅遊景點。

垂釣堤壩,四季皆宜是不可爭辯的事實,但筆者還是固執己見地認為唯冬季與初春季節在此下竿最妙。之所以如此狹義,主要原因是堤壩周圍水深流緩,海底地形復雜,海藻生長繁茂,受潮水製約不明顯,受氣溫影響水溫變化緩慢,接近近海魚類集中越冬棲息地的生存條件。由於水溫明顯高於淺水區,魚群新陳代謝趨於正常狀態,攝食欲望強烈,施釣者可以在寒風呼嘯,冰天雪地惡劣環境下得享頻頻中魚的快樂。而此時,近岸淺水基本已無魚可釣,迫不得已 ,多數釣友只好刀槍入庫,馬放南山。

堤壩周圍之所以聚魚,除水深且水溫恒定以外,還得益於水下環境特別適宜於魚類繁衍生息。由於基礎建設施工的原因,多數堤壩周圍亂石交錯,洞穴密布,無異於人工投放的漁礁,吸引大量魚群棲息於此。另外,人為建設的堤壩不可避免地改變了魚類洄遊習性及規律,魚群棄遠就近集中於堤壩附近,魚群密度增加,獲魚多多在情理之中。

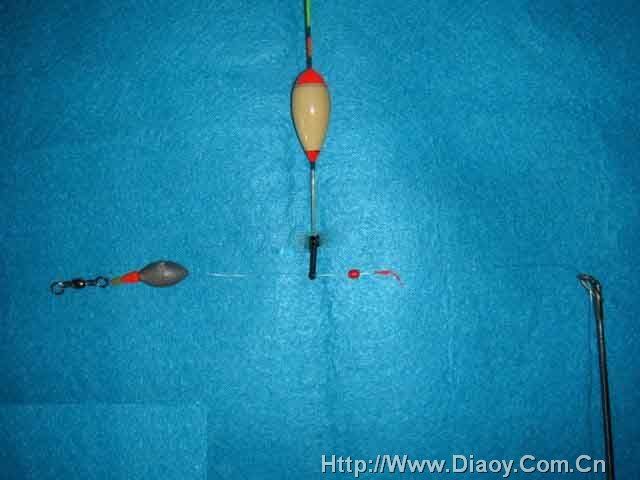

在臨海堤壩之上施釣,釣具配置和釣技實施同磯釣基本相同,長槍短炮,拋竿﹑手竿﹑線排均可上陣殺魚,釣遠釣近也隨心所欲。例一:2002年初冬的一個周末,筆者和釣友那明連到大連著名的旅遊景點星海灣防波堤上垂釣,一位隨家長到海濱觀光少年拾到一段漁人遺棄的釣線,在得到我們資助的幾枚釣鉤及部分釣餌後,拴石塊為釣墜,找尋堤壩臨水洞穴,放線探洞逗釣,150克左右斑頭六線魚和黑鲪不時中鉤,一會工夫竟有晚餐魚鮮入賬,令老釣魚大開眼界。例二:前些年夏秋交替之際的一天,筆者曾跟隨單位釣協分會到過金州區蕎麥山一個小漁業碼頭垂釣,同行居住在金州的工友有過在此垂釣經驗,駐足堤壩邊緣,手竿短線,釣鉤掛蝦肉餌,用浮漂帶動釣組釣浮,但見浮漂跳躍舞蹈﹑黑漂,揚竿起魚,百克左右體色銀亮的海鮒搖頭擺尾被擒上岸,半天下來,竟有近8千克的收獲,清一色的高檔次魚種——海鮒。在觀察魚訊方面,由於海竿遠投釣底架竿方式不同,魚訊存在很大差異。旅遊景點和商業開發用地堤壩因設有護欄或鐵索可以架竿,反映在竿梢上的訊號強烈,不難識別判斷。防波堤﹑碼頭平坦無阻,地面堅實少縫隙,無插置竿架的的地方,釣竿置放受條件所限製,多平放於堤壩之上,魚兒中鉤後無法拉動小角度竿梢振動,只有通過仔細觀察釣線的松緊幅度才能斷定鉤上是否中魚。如果條件允許,把釣竿前端用方磚或背包墊起來非常明智,會增加搶抓機遇揚竿得魚的概率。

凡事有利必有弊,堤壩釣舒適愜意,相對安全,引來眾多釣魚人光顧,以至於人滿為患。需要提醒各位釣友,要時刻註意固定好釣竿,防止大魚偷襲把釣竿拖入海裏,這絕非故弄玄虛,堤壩周圍藏匿大魚釣魚人都知道,為此丟失釣竿時有發生。另外,堤壩主體處於海浪勢力範圍之內,要避免在風大浪急的天氣靠近,以免遭到突如其來大浪的襲擊,得不償失。還有,碼頭和岸堤是生產作業場所,垂釣時不能妨礙生產,更要註意安全。要時刻註意躲避往返穿梭船只攪亂釣線。招法有三:一是有的放矢,減少投放釣竿數量,免得船只大駕光臨手忙腳亂,措手不及;二是謙虛禮讓,用最快的速度收起所有釣線,惹不起躲得起;最後是置死地而後生,打開繞線輪止線裝置,把釣線徹底沈入海底,也許能夠大難不死,逃過一劫。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。