烏魚,學名鱧,也稱黑魚、星魚、才魚、烏鱧、孝魚,鱧科,是兇猛的肉食性魚類,專食魚類,也食蝦、蛙類、昆蟲、甲殼動物,全國各淡水水域皆有分布,水多、魚多的地方烏魚也多,這是大自然維持生態平衡的一種現象。烏魚體前部呈圓筒形,後部側扁,最大個體長50厘米以上,重5千克以上。口大,上下腭皆有尖銳牙齒,可以吞進和自己頭部等大的魚類及蛙。

江南地區釣烏魚,主要在春、夏二季。秋季進入深水區覓食,不易發現;冬季在樹洞、渠道洞、涵洞、淤泥中冬眠,不可施釣。每年清明前後,烏魚開始在水草叢生的淺灘覓食,為產卵作營養準備;同時,尋草做窩,準備覓偶產卵。這時的烏魚食欲強,但極靈敏,見不得人影、竿影晃動,聽不得人聲和物體撞擊聲。有經驗的釣者手持長竿,穿深色衣服,輕手輕腳地在水草邊緣尋找,發現隱藏在水草中的烏魚,把大烏魚鉤上面側掛著的蛙放到烏魚頭前的水面輕輕點水,似在遊動,烏魚就會像離弦的箭一樣沖出水草一口咬住,急急竄走,這時,只需及時提竿,即可釣獲。但如發出聲響,映出人影、竿影,它們會立即逃之夭夭。

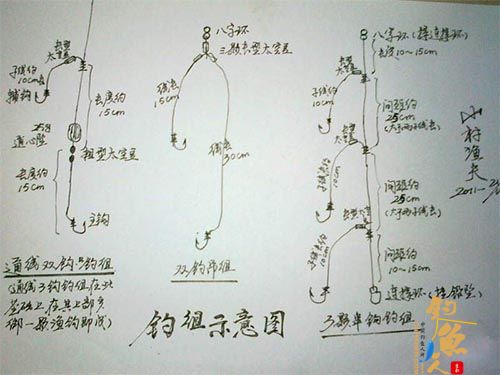

釣烏魚的最佳時間在5~8月。5~7月,是烏魚的產卵期。臨產前,它們“夫妻”雙雙在水草叢中找“產床”做窩。這時,釣者只要發現水草叢中有一個面盆大小的圓窩,中間有黃乎乎的一灘似青蛙卵的受精卵,則多半便是烏魚卵。窩越大,烏魚越大;窩小,烏魚小。烏魚有個特點,一經交配產生受精卵,親魚雙雙兩目長翳,目不見物,皆守護在受精卵的下方或旁邊的水草中,等待卵孵化。卵孵化成幼魚後,離窩遊走覓食,這對親魚也如同航空母艦一般,隨同仔魚群遊走,隨遊時間20多天,親魚雙目才能復明。這期間,幼魚不離開親魚。親魚饑餓了,只可食嘴邊的魚蝦,結果常把自己親生的仔魚吃掉,一對烏魚在受精卵孵化後有幾萬條仔魚,起碼有幾千條甚至上萬條幼魚被親魚吃掉,到親魚復明時,跟隨的仔魚只有寥寥近百條了。因此,不明真相的漁民們便把烏魚奉為“孝魚”。這20多天到一個月時間(視天氣冷暖變化而時間有長短),是一年中釣烏魚的最佳時機,這就是點窩逐群釣。卵未孵化時,用釣餌在卵中上下點動,親魚目不見物,以為天敵到來,張口就咬,一拎即上,一雄、一雌兩條親魚可兩次釣定,百發百中。卵孵化後,釣餌跟著幼魚群走,在魚群前方或魚群中上下點動,親魚也會伸口就咬,穩釣上岸。待到親魚雙目復明,仔魚散去各自尋食,烏魚就難釣了。由於水草多在淺水處生長,一般5~6米的獨龍竹竿和加強玻璃鋼釣魚竿都可夠得著。線用麻繩,或二股粗三股不透明錦綸線搓製,長2米。不用浮漂、錫墜,用一中號特製烏魚鉤即可。魚餌最好是青蛙,鳑鲏、小鯽魚也可。有的釣者用空鉤點釣,也有收獲,但烏魚多不肯食。用塑料青蛙、塑料小魚做餌好於空鉤,但不及真餌好。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。