有釣友曾經問我,能不能用一句話,來形容釣魚以及釣魚的結果呢?思索了很久,用“時來天地皆同力”來形容是最好不過的,為什麽呢?同樣的魚情、水情,可能前一次來,隨便什麽東西做釣餌,連竿甚至爆護。

而下一次再來,精心準備的釣餌、窩料,卻絕望的發現,魚什麽都不吃,似乎上一次的連竿或者爆護,如同做夢一般,而導致這種情況出現的誘因很多,除開大多數客觀原因,那麽剩下的問題,就是餌料和調釣。

餌料的問題好解決,無非是味型、狀態的調整,只要有耐心,找到合適的配比是遲早的事,但是調釣上的問題,卻麻煩的許多,因為魚口不好,所以我們調釣的思路無從參考,很多釣友只能被動的守口,但結果是到收竿為止,浮漂幾乎不怎麽動。

那麽這個時候,僅僅從調釣的角度,其實給不出多少好建議,畢竟沒有魚,就是沒有魚,漂怎麽調都沒有用,但是,不可否認的是,當我們的調釣,變的有目的,有邏輯,有針對性,那麽至少我們能做到,只要漂動,基本上都是實口。

精準找底,其實只是我們找準魚口的第一步

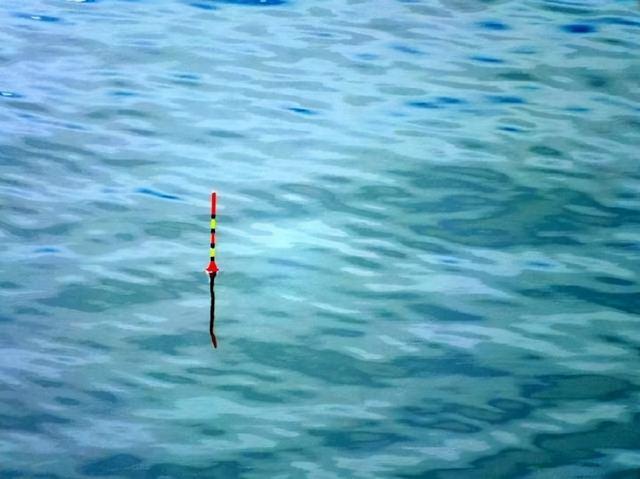

在很多釣友的認知中,調釣的結束,以精找底並驗證為終止,因為找準了精確的水汽,就意味著我們已經對鉤餌在水底的情況了然於心,理論上來說,從此刻之後的漂訊,都能精準的反饋鉤餌在水底的真實魚口,但實際上,並不是這麽一回事。

精準找底,只是確定鉤餌在水底的一個狀態,也就是至少底鉤帶餌,是觸底的,那麽以這個狀態,在黑坑釣、競技釣中使用是沒有問題的,因為這一類的水底,就算偶有起伏,但是起伏不可能太大;

換句話說,拋投的誤差不是太離譜,鉤餌落底後,釣目幾乎不會發生變化,那麽釣目變化,反饋的水底情況,不管是餌料霧化,還是有魚進窩,都是真實、有效的。

但是在野外水域,可能鉤餌落點相差20厘米,水底的起伏,落差大的了麽會大到半米以上,這個時候,會因為浮力的原因,釣目是不會發生變化的,那麽我們的鉤餌到底是不是觸底了,只能通過精找底來驗證,從而讓我們精準的判斷,鉤餌的具體落底情況。

那麽為什麽說這只是第一步呢?因為鉤餌在水底的具體情況,只是參照,而不能以此為判斷,魚群一定會在這個位置進食,因為魚群除了在棲息的時候,不管是在覓食、遊曳,亦或者其他行為時,不存在真正的完全落底。

而我們之所以要精準找底,目的很簡單,一旦有連續的魚口出現時,我們能通過魚中鉤的位置,如上唇還是下唇,魚唇還是魚鰭,大致判斷進窩魚群可能所在的水層,然後再次調整鉤餌位置,從而將鉤餌調整到最合適進窩魚覓食的位置。

小結:當我們在開釣之前的調釣,其真實的作用,僅僅是我們人為了設置了一個參照,用路亞釣法的說法,就是我們找了一個標點,根據這個標點,我們才能做出判斷,所以說,精準的找底,就調漂而言,確實是完成了浮漂、鉛墜、釣餌、魚鉤之間的靜態平衡,但是,對我們找到真正的魚層而言,僅僅是第一步。

找口之前的試口,是準確找口的第二步

關於試口,還有一個說法叫做微調,意思是根據魚情,通過調整浮漂的位置,來改變鉤餌的位置,或離底,或躺底,一直到有了連續的魚口為止;但是,試口這個操作,並不需要馬上就操作,而是要等到浮漂出現了一些漂訊,但是我們又打不到實口,而且是連續的打不到實口,常見的,有以下這麽幾種情況:

1、浮漂緩慢升起有緩慢下降,底鉤並沒有觸底,可能是有魚撞擊鉤餌、蹭線,導致浮漂緩慢上升、下降;

2、浮漂緩慢上升但是不下落,確定不是餌料提前霧化,基本上確定進窩魚截口;

3、釣目附近魚星、魚花都有,但浮漂有半目左右的起伏,但是總抓不住實口,窩料和鉤餌落到了淤泥、草底、石縫底,進窩魚找不到餌料;

4、餌料上升1~2目後又小頓口,提竿總是空竿,多半是餌團太硬、太大,進窩魚無法順利吞咽,所以不停撞餌。

5、浮漂頻繁出現頓口,提竿總是空竿,釣組太靈,需要將子線調整的彎曲一些。

小結:當我們的正釣開始之後,其實只要浮漂有訊號,我們抓不住實口,並且是連續抓不住實口時,就說明調釣或者餌料的狀態上是有問題的,以上五種僅僅是最常見的,但並不能全部包括,但是,只要窩點有任何跡象,都說明有魚進窩,剩下需要做的,就是調整之精後,找口真實、連續的魚口,而具體的手段,無非就兩種,要麽調整浮漂,改變鉤餌落底的情況,要麽改變餌料的黏軟程度。

通過連續中鉤魚的中鉤部位,確定完成了找口

當我們微調之後,連續開始中魚,那麽這裏有一個關於連續的定義,就是2~3次的中魚,稱之為連續中鉤,然後我們通過觀察中鉤部位,然後二次微調之後,來確定是否完成找口,而比較常見的,也就是以下這幾種情況:

- •1、頻繁有口無魚

連續的微調之後,都是有口無魚,也就是空竿率很高,基本上都可以判斷為釣組太靈,還沒有等到魚鉤刺魚成功,魚鉤就已經被吐出魚唇,或者被我們拉出魚唇。

這個時候,我們只需要上推浮漂,每次推浮漂1~2目的距離,最多不超過5~6次,一旦有連續的中鉤魚,而且都是上唇中鉤,不管是上鉤中魚還是下鉤中魚,都說明找到了正口。

- •2、底釣漂訊頻繁無實口

這種情況在上文中分析過,多是淤泥底、草底、石縫底,鉤餌、窩料都落到了淤泥、石縫、雜草中,進窩魚被味型吸引,但是在窩子裏找不到食物,所以來回蹭線、撞漂;

這種情況,應下拉浮漂,每次下拉距離為浮漂的一半長度,或者漂腳的長度,一半最多不超過3~4次,一直到有連續魚口出現,但是上唇還是下唇中鉤,都可以,因為這種情況,魚群完全上浮了,只要有連續的魚口,就說明找到了正口,而這種情況不存在釣鈍這個說法,怎麽做都是釣靈。

- •3、連續的下唇中鉤

因為魚鉤的結構原因,魚在吸食鉤餌時,往往是鉤尖朝內,而不管是吐出魚鉤時中鉤,還是我們拉動釣組時刺魚,往往上唇中魚的概率會大很多,而只有一種情況會導致下唇中鉤,就是子線完全彎曲,魚在吸食鉤餌時完全沒有察覺,鉤餌在魚唇內,被魚吐鉤後導致了刺唇。

比較直白的說,就是釣的太鈍了,一般出現這種情況,基本上子線都不會是緊繃狀態,事實上,如果魚口連續,哪怕間隔周期略長些也無所謂,但是如果間隔周期過長,如超過了10分鐘以上,兩次中鉤都是下唇中鉤,那基本上可以判斷,是釣的太鈍,為了增加中鉤魚的數量,需要調靈。

具體做法,就是下拉浮漂,每次推漂目2格即可,因為鉤餌是躺底,且子線彎曲,所以不用擔心下推浮漂,導致鉤餌離底,只要有魚中鉤,且上唇中鉤,就算找到了正口了。

小結:在正釣中,還有諸如錨魚、掛鰭的現象,但是水底的情況不同,我們處理的方法不同,但是,錨魚、掛鰭現象很少見;而實戰中,即使找到了連續的正口,也不代表找口完全結束,因為魚情始終是動態的,一旦我們中鉤魚的中鉤部位,不是以上唇為主,那就需要繼續調整,方法和思路是一樣的。

總結語

我們經常將調漂找口連到一起說,但實際上,調漂僅僅是個基礎,而找口才是調釣中,最關鍵,最影響最終漁獲的的關鍵環節,而大多數新手,往往將調漂看的很重要,卻忽略了找口的重要性,用本末倒置,是最恰當不過的。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。