在大面積水庫作釣,目標是草魚、鯉魚、鯽魚、黃尾,用什麽餌料比較好?

感謝邀請。魚與熊掌不可兼得,大魚和小魚也不可兼得。雖然草魚、鯉魚、鯽魚、黃尾都是魚,但是大小不一、食性不同,要想在釣餌和窩料上做文章把這幾種魚都收於囊中難度很大。無論大師級別的高手還是普通漁友,他們在野釣時只要發現標相合適,無一例外肯定都會提竿,管它是不是目標魚,先釣上來再說。

我猜這位釣友也是有這樣的心理,什麽魚咬鉤就釣什麽,從窩料的角度來講,就是先誘來再說。不過,我們在出釣前都會給自己製定一個大概的方向,比如某個水庫出大魚了,那麽我們就會根據魚種大概製定一個目標,側重釣大魚,小魚上鉤了屬於偏得的意外收獲。其實這個側重點在我們的釣組上已經體現出來了,奔著大魚去的釣組肯定很強悍,這樣的釣組又能釣多少小魚呢?

言歸正傳先說窩料。在水庫釣魚,我提倡窩餌分家。為什麽要窩餌分家呢?這就要從窩料和釣餌各自所起的作用來說。窩料純粹用於誘魚,它可以被魚吃掉,但絕不能讓魚吃得盡興,把魚誘來就達到目的了;釣餌純粹是給魚吃的,一定比窩料更具誘惑力、更招目標魚喜歡,這樣被窩料誘來的魚才能在第一時間內發現更可口的釣餌,如此這般,窩料和釣餌的結合就是成功的。窩餌分家的道理就是這麽簡單。

接下來就要細分了,大型魚更喜歡顆粒大的窩料,比如糠餅塊或者經過加工的老玉米;小型魚由於嘴小,適合它們吃的食物都不會有太大的顆粒,比如常見的鯽魚,麥粒大小的顆粒物就夠用了,太大的東西它們吃不下。所以,誘不同體型的魚就要用大小適宜的窩料。這就是我說的大魚和小魚不可兼得的原因。

如果我們在大的顆粒物窩料裏加上小顆粒物是不是大魚小魚都能誘來?字面上看是可以的,但從實際效果上看,這樣的窩料最失敗。試想,本來的一份窩料硬生生地變成了兩個半份——半份適合小魚的加上半份適合大魚的,結果是哪一種料的分量都不足,誘魚效果自然打了折扣。如果有人自作聰明每樣窩料都來一份,整個窩料就是兩份的重量。你能規定小魚不許叼走大魚的窩料還是能勒令大魚不能吃小魚的窩料?哪點都做不到,而且過多的窩料會直接導致死窩。這麽做最好的結果就是大魚沒啥收獲,小魚也釣得不多。

魚類有這樣一個特點:小魚占據了某處,大魚就不來了,大魚的地盤小魚也不敢冒犯。野釣時常有人說:小魚鬧窩不可怕,大魚來了它們就走了。其實不然,真正的情況是小魚不走大魚不來,所以窩料一定要有針對性和側重點,是以釣大魚為主還是以釣小魚為主,確定了目標,窩料就好選定了。

我經常釣各個水庫,這些水庫都有各自的特點。我的選擇是以大魚為導向,哪裏的大魚情況好我就去哪裏,所以我的窩料幾乎沒有太大變化。我都是針對大魚在做文章,能不能釣到小魚我根本不在乎,哪怕空軍也無妨。事實上,我確實釣到過少許小魚,雖然不排除它們也是被窩料誘來的,但它們肯定不是窩子內的主角。

但是在特殊的季節,我只能釣小魚,因此多以小的顆粒物或者易溶解霧化的東西為窩料。當然,這時候遭遇大魚的事也發生過,但是無論是窩料還是釣組都是給小魚準備的,所以斷線跑魚也得認,大魚和小魚的關系就是這麽對立統一著的。所以,釣魚出行之前的側重點很重要。

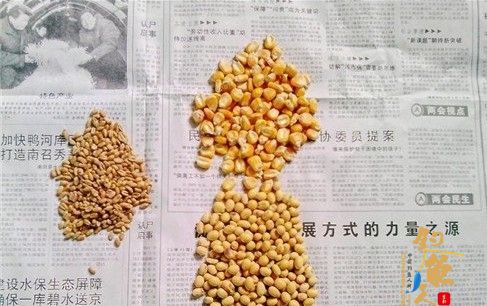

確定了目標魚,窩料就好準備了。如上文所述,想釣大魚就用大顆粒的窩料,相反,以釣小魚為主就用小的顆粒物打窩。大的顆粒物,我通常以簡單加工過的老玉米為主,小的顆粒物則用高粱米、小麥,或者兩者的混合物為主(可以用玉米碴代替小麥)。無論用大的顆粒物還是用小的顆粒物,要想讓它們在野釣中有出色的表現就切忌對它們做復雜加工,加工痕跡越少對野生魚越有效,對大魚也越有效。

老玉米經過十個小時的浸泡,再水煮半小時,然後瀝去大部分水分,放到容器中靜置幾天,任其變酸發酵就是非常好用的釣草魚和鯉魚的窩料。小麥則無需水煮,直接水泡發酵就行。高粱米需要短時間水煮,由於其顆粒較小,不宜煮久,否則變得很軟。不管用以上哪種原料做的窩料都需要發酵,並在發酵完畢後有個硬心才是最理想的,幹嗎要這樣?因為我們常釣的淡水魚種都更喜歡發酵的食物,大家如果不信可以看看現在口碑最好的幾種窩料,它們都是發酵的,只是我們自製的窩料屬於自然發酵,裏面有很多雜菌,而廠家生產的窩料都是純凈菌發酵,這是二者的區別,不過它們的使用效果區別很小。為什麽要有硬心呢?原因很簡單,發酵的谷物對魚很有誘惑力,但是不能讓它們吃起來順口。魚來到一小片有硬心的窩料中,吃著不順口,放棄又可惜,徘徊之間發現釣餌的概率就增加了,而無論是帶漿的青玉米還是柔軟的面餌吃起來都更順口,作為釣餌就更容易被魚發現。這就是窩餌分家的理由之一。

很多人認為,既然去川菜館吃飯,進來吃飯的客人肯定喜歡川菜,用粵菜糊弄人誰還買賬?所以他們認為窩餌要高度統一。其實不然。假如用老壇玉米打窩,再用老壇玉米作釣餌,效果會怎麽樣?打窩起碼要用百八十粒吧?釣餌充其量一枚魚鉤掛一粒,魚在這百八十粒窩料中吃到鉤上那兩粒的概率有多小?魚鉤和子線會讓魚產生警覺,通常情況下它們會先吃窩料,吃到釣餌也會出現「涮餌」的動作,把釣餌吐掉,所以幾乎可以肯定上鉤的那條魚第一口吃的不是釣餌。魚吃食的時候會低著頭在窩子裏一邊緩慢地遊一邊吃,只吃幾口就會脫離窩子,有的魚一返身還會回來,有的魚則真的走了。窩餌不分家就是這個弊病,如果窩料當中有個更吸引它們的釣餌情況是不是就不同了?所以說,窩餌要分家,釣餌要更具誘惑性。

上文所述的是在釣魚的時候窩餌分家的重要性。

那麽,新的問題就來了:窩子該打多少,補窩周期又是怎樣的?

這個問題很難回答,但又特別重要。釣魚沒有公式,只有變化無窮的魚情。同樣是釣4斤重的草魚,在春天、夏天和秋天,窩料的投餵量是一樣的嗎?肯定不一樣,因為魚的食量不同。剛開春時水溫低,魚的消化系統尚處於比較低迷的狀態,如果還按夏天的量打窩,草魚只需幾口就能吃飽,然後轉身離開;而在夏天時,魚的食量處於一年當中最大的階段, 如果還按春天的標準投餵窩料肯定不夠用,誘惑力不足,而且夏天的時候小雜魚也處在食欲最旺盛階段,一定要考慮小雜魚對窩料的破壞,它們未必能吞得進窩料,但會把窩料叼起來遊出窩子,發現吃不下再吐掉,而且它們不是一條小魚在幹這件事,它們是組團來的,用不多久窩子就會被破壞。

補窩周期其實就是小魚和目標魚的破壞周期,這個周期因為小魚和目標魚的密度不同而存在變化。所以,我們要根據實際情況來判定該投餵多少窩料,補窩的周期是多久。

以上內容只是我對窩料和釣餌使用的一些常識性和規律性的看法,它們就是這麽配合的,只要滿足了上述條件就可以任意搭配。不過,大型魚和小型魚無論是在釣餌上還是在窩料上都是不能通用的,除非用兩支魚竿,一支釣小魚,打小魚窩,一支釣大魚,打大魚窩。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。