六、提竿之誤

不久前,常熟小商品市場的高誌明邀我去沙家浜釣魚,這裏的河浜都是養魚兼養蟹,即使不養蟹,池塘裏的蟹也會有一部分爬過堤岸進入河浜。朋友介紹的魚情是:青魚,3~10千克,極限重20千克;鯿魚0.5~2.5千克;草魚1.5~5千克,極限重15千克;多鰱魚,尾重1.5千克左右;鯽魚、白鰷和黃顙是野生的。

如此魚情怎麽釣?我帶了兩支手竿,一支4.5米,一支3.6米,釣青魚是肯定不行的,一般的草魚和鯿魚還可以對付。於是拋鉤打窩先從水底釣起,隨後視情況調整釣棚,可是釣了半個鐘點就碰上蟹了。本來,我見標尖一蹭一蹭的,間或慢吞吞浮起半目,提竿都沒有魚,以為是鉤大了,水深遇上小鯽魚,信號反應不足。後來一個螃蟹提到水面掉了,才知道是這東西霸了窩,這就逼著我釣離底了。

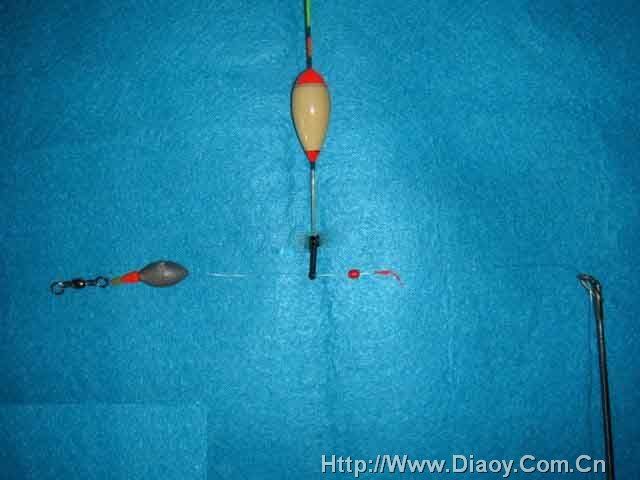

按正常程序,釣離底應該在魚離底接鉤之後,並連續幾竿出現標尖沈不到釣目就有下挫和停頓等信號。然而,被迫釣離底就不同了,首先釣棚定多深是從以往經驗出發,合不合魚情要試探多次才能確定;其次,要調整釣餌,延長其溶散後的懸浮時間,即霧化誘魚;另外,水流使浮標漂移,要做到釣點與餌區同步移位又不影響提竿。於是第一,我根據水深2.8米設釣棚深度為1.2米,用15目“聖人”h型5號浮標調11目,新關東0.8號鉤拉大餌或搓小餌釣2目或1目,使浮標行程達到9目加上浮標翻身露出的標頂,釣過程的距離接近20厘米。第二,釣餌用霧化快的“老鬼”速攻2號,加中等比重的一代九一八,比例為1.5:1;考慮到走水,又在對水後添加了5%左右的拉絲粉,以增強釣餌的附鉤性。第三,用水面投餌測試水的流速和釣餌溶散後的下沈速度,辦法是捏一小團餌松松的搓在鉤上,拋鉤後待其下沈到水下10~15厘米時提竿抖散,如此連續三竿仍能看到些許白霧狀,則浮標與餌區同步移位。

釣離底,包括釣半水和一標深,風線都是松垂的,只要浮標移位不將風線拉直,提竿取上揚式一般是不會將子線拉斷的。可是3.6米的釣竿用慣了,吃鉛量較大的4號以上浮標拋鉤一條直線。這樣,風線拉直了,握竿抓著竿把,提竿就是炒菜式。本來,“炒菜式”提竿動作是一個提———停———掂———揚節奏分明,但又連續的過程,作分解就是:前沖,手臂伸直;提竿,釣線拎直;之後一個短促停頓,憑手腕感覺魚的重量和掙紮力,即所謂“掂”,然後才有上揚和將魚拖近。應該說“炒菜式”在釣離底時是有優勢的,因為釣線拎直後的停頓可以緩解一部分負荷,“掂”可以把一部分釣線負荷轉移到釣竿上,並能利用魚體自重使鉤尖陷得更深。然而,半水接鉤的魚主要是鯿魚和草魚,前者的嘴是一個很厚的硬殼,後者唇厚,肉豐,如果提竿不能讓鉤尖刺深,脫鉤的可能性相當大。另外,風線長達2米,前沖提竿即使是伸直手臂,探出上身了,釣線仍處於斜線狀態,鉤尖刺歪是完全可能的。有此顧慮,我提竿時采取了一氣呵成的上揚式,結果在水深1.2~1.3米(實際水深還要加上浮標行程20厘米,即1.4米)時中魚11次,但1次拉斷子線,1次掙脫釣鉤,成功3次,都是尾重750克左右的鯿魚。

鯿魚拉斷1.2號子線!這在以往是從來沒有過的,原因只有一個,線的質量差或者綁鉤有問題。之後換子線,但整個上午用3.6米竿又拉斷了兩次,且位置不同,一次是離鉤柄2厘米,另一次在轉環結節處,還有一次是半中間。但有一點是相同的,即拋鉤後在標尖下行過程中突然一個大黑標,急忙中揚竿,子線就繃斷了。如果魚訊出現在標尖到位以後,或下沈中有停頓、擡標、下挫,則提竿都不出現子線拉斷現象,所以是不能怪罪子線的。但同樣子線因魚訊形式和出現的時機不同,以及提竿的突然性是不是就是斷線的原因呢?

然而我不能相信提竿有什麽問題,因為幾十年都是這麽操作,雖有跑魚卻從沒有被鯿魚掙斷過釣線。半天斷3次子線,真是邪門了。

下午,我看到釣位右側約3米寬的水草邊緣有草魚活動跡象,但拋鉤後3.6米竿的風線落在水草上會影響提竿,就換了4.5米竿。這裏是坡岸,不適宜放釣箱,所以我改坐為站,釣竿平端在手裏,拋鉤後風線松垂著,靠近浮標座的一部分沈到水裏,是傳統釣法的姿勢。紅棗般大的餌化了10顆後,我開始搓棗核大的小餌,釣水面下50厘米,到拋第6次鉤時浮標一翻身就急速下沈,提竿中一400克左右的白魚。之後連上白鰷,間獲鯿魚,魚訊不是急下挫就是過調目就停住了。鯿白類魚的特點是咬鉤爽,標尖起伏大,下挫上浮都能中魚,白魚不超過1.5千克,鯿魚在1千克上下是不會拉斷子線的。然而又一個大黑標讓我吃緊了,魚死命橫走,我跟著走了七八步它又鉆進水草裏,直拉得釣線牽動了水草才逐漸失去了勁頭。約15分鐘後,這尾後來過稱3.7千克的草魚才脫離水草,又遛了幾分鐘它終於不行了。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。