談談武昌魚的相關知識及釣法

“才飲長江水,又食武昌魚”是毛主席的著名詩句。武昌魚因而更加出名,更加為人愛吃,更加為人津津樂道。筆者二十世紀30年代曾在武漢居住數年,常吃“鯿魚”。(即現在常說的武昌魚的主要一種)。脂後味美,只是細刺太多,那時還小,總感到有些麻煩。武漢地處長江與漢水之濱,淡水魚類極為豐富,當時鯉魚最不值錢,當地人說它會勾起老病,回魚則是盤中上品,但價格較貴,而鯿魚則是較適中,為大家所鐘愛的佐餐佳肴。

“武昌魚”名從何來?說來話長。早在三國時代,孫權建都武昌(今鄂州)後,從建業遷了1000家居民,因這裏人少、水多、魚多,更利於百姓生活。而移民們思想心切,就有了“寧飲建業水,不食武昌魚”的民謠。以後,各個朝代都有不少文人雅士對武昌魚賦詩贊美。如宋代的王安石“迢迢建業水,中有武昌魚”,蘇東坡的“曉日照江面,遊魚似玉瓶,誰言解縮項,食餌每遭烹。”(註:縮項即指縮項鯿,亦即武昌魚)。

據古書記載,“縮項鯿產樊口者甲天下。”樊口是梁子湖與長江的匯合處,是武昌魚洄遊江湖之間的必由之路,梁子湖有九十九個汊,但出水處僅樊口一處。具有洄遊習性的武昌魚在梁子湖覓餌育肥後,秋季要經過樊口到長江越冬,腹內貯集大量脂肪當然豐腴味美,故有人詩曰“秋來倍憶武昌魚”。以上可見“武昌魚”之名由來已久。而且當時主要指樊口一帶的“縮項鯿”。據說它的形狀特點是魚頭小而背弓,鱗白而腹內無黑膜。

武昌魚的學名叫“團頭魴”。廿世紀五十年代,華中農業大學水產系教授易伯魯先生經過多方考證研究,把它正式定名為“武昌魚”。並指出不能把另外兩種類似的魚:三角魴和長春鯿都叫武昌魚。

實際上,長期以來人們把鯿魚與魴魚混為一談。隨著淡水養殖業的發展,各地大量養殖此類魚種,人們就把武昌魚泛指為鯉科魴屬和鯿屬的魚類。按照它們的形體分為兩大類。一類是形體扁長的叫做“鯿魚”,一類是形體扁平的,叫“平胸鯿”。又名“魴魚”。北方人習慣把這兩種魚統稱為“魴魚”或“武昌魚”,而南方人則統稱為“鯿魚”。

隨著漁業養殖的興起,目前我國南北方池塘養殖的武昌魚非常普遍,因此也成為釣魚愛好者,熱衷垂釣的對象魚之一。

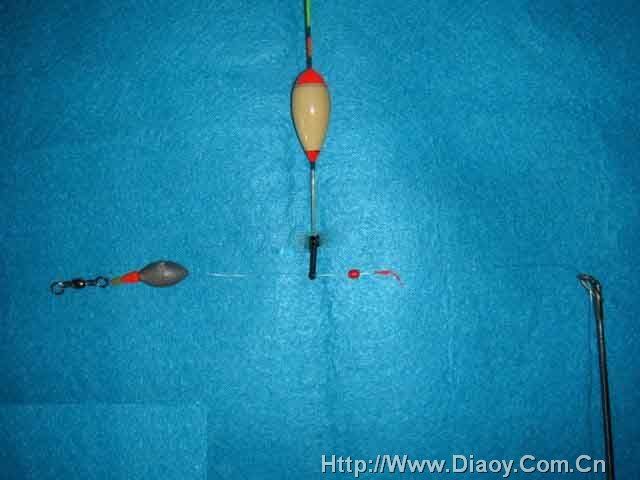

武昌魚屬小型魚類,在池塘養殖中,一般不超過1公斤,而四、五百克的更多。釣魚者釣到也很滿意。因此垂釣用具一般可與釣鯽魚的用具相同。

武昌魚是中下層魚,一般采取底釣,有時條件適合,也可采取半浮釣。它屬雜食性魚類,葷素皆吃,而且貪吃嘴饞,喜結隊搶食,特別喜歡酒糟味。因此可用酒糟與玉米面合在一起,捏成蘋果大小的球體數個,撒入水中做誘餌,而以蒸熟的玉米面和以酒糟做釣餌,常有很好的收獲。蚯蚓、紅蟲、小蝦、桑葚、紅薯也很受它的歡迎。在養殖塘內則用化散的顆粒餌料與熟玉米面和在一起做釣餌最佳。

釣鯿魚方法很多,各地常因自己的條件不同,有自己的獨特釣法。一般來說,有以下一些釣法:

1、手竿底釣:與鯽魚釣法基本相同。特別在養魚塘內最為適合。但它吃食不如鯽魚穩當,常是浮漂忽然托起,或很快黑瓢,必須及時提竿。如用蚯蚓、小蝦做釣餌,應不時牽動,引起魚的註意。

2、長竿短線釣草縫:雜草多的水域,可用長竿短線選能下鉤的草縫垂釣。先用酒泡過的小米打窩,稍後將掛有釣餌的魚鉤(應用單夠)順草縫垂入窩中,手持長竿等待,浮漂一有動作根據情況及時提竿。有點類似釣鯽魚的戳拱。

3、桑葚釣法:在南方常在水畔重有桑樹,夏秋季節桑葚由紅變為紫黑熟透時常有落入水中,這成為魚類的好餌料,鯿魚、草魚等即爭先搶食,人們常利用此機會,將桑葚做釣餌,模仿樹上掉下的桑葚將鉤投入水中,進行垂釣(如鉤入水不似樹上掉下,魚兒常不上當)。但註意因在樹下垂釣,線要短,一旦上鉤才便於提上來。

4、半浮掉:在草叢處或長有水花生的池塘,常可采用半浮釣,特別南方冬季水不結冰,在草叢、水花生縫隙中下鉤,釣半浮常能收到很好的效果。這是選用的餌料一般以整條紅色蚯蚓為宜。

5、海竿釣遠:在大水面養殖場,有時魚集中在距岸邊較遠處,可用甩竿垂釣。方法與一般海竿釣法大體相同,只是鯿魚常吃食動作小,竿尖不易被拉動,如果掛鈴也常常擺動很小,不易判斷,因此應集中精力,發現輕點即應做好準備,一旦魚線下走或回線及時提竿。

6、其它地方釣法還有很多,如浙江的線圈番薯釣、上海的火腿腸蹬鉤釣等各有特色,不一一贅述。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。