底釣調標技巧 浮標調釣,首先必須要明確一個問題:我們調釣浮標的目的是什麽?調的是什麽?釣的又是什麽?也就是說調釣浮標的本質是什麽?調釣浮標有兩層含義:一是垂釣前調目的設定;二是調標後釣目的設定。

浮標的調有兩點:一是無鉤調標,無鉤調標的目的就是大概了解浮標的吃鉛量,同時我們也會了解到大線的受力情況(大線受力大小即是鉛重的大小)。通過無鉤調標我們能在標目上看到若幹平衡點,這些個平衡點就是我們判斷整個釣組在水中狀態的依據;二是帶鉤調標,也就是在無鉤調標的基礎上,我們再掛上鉤進行調標,這時就能了解鉤的重量,同時也能得到子線的受力情況(鉤重的大小即是子線受力的大小)。

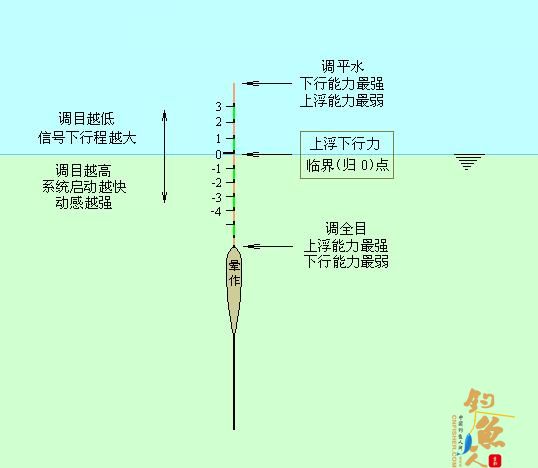

目前也有人討論帶餌調標,可帶餌調標時釣餌霧化溶散,每次上餌時餌重的誤差調標時魚就餌等原因,造成帶餌調標時餌料的重量不可確定,所以其調的結果也是不確定的。我們調標要的是一個確定結果,特別是底釣的時候。當然我們可以在帶鉤調標時稱出餌重,尤其是釣浮、釣糗魚時帶餌調標的方法可能是明智的選擇。下面我再說說釣目的設定的意義,釣目設定後有三項數據是確定的,即垂釣前已確定的無鉤調目,及帶鉤調目,還有新設定的釣目。從力學原理可以推出:根據無鉤調目與釣目,我們可以知道子線的受力情況,然後根據帶鉤調目、釣目、鉤重及餌重,我們就能知道鉤餌在水底的狀態了。舉個最簡單的例子:雙鉤壓某一標是4目,帶鉤調標為2目,這時窩鉤調目就應該是6目。當釣目小於6目時,水下的一根子線肯定是直的。而釣目在1~6目,則都是屬於釣靈,從釣1目到釣6目就是靈中找鈍。當釣到6目時再把浮標逐漸向上拉,這個過程中浮標將保持在6目,這個調目不變的過程即是子線逐漸彎曲的過程。當上拉浮標直至釣目超過6目時,鉛墜就已經觸底了,而這個過程則是向釣鈍的方向走,鉤重配合餌重相比較,就能很清楚地知道在特定的調目下鉤餌在水底的狀態。如果鉤重和餌重相同,我們調幾釣幾就是不靈不鈍;餌重大於鉤重時想釣不靈不鈍應從調目向標尾的方向找(如果餌重過大,那麽調20目釣1 目也不一定能找到不靈不鈍);餌重小於鉤重時采取調幾釣幾的方法此時上鉤可能離底,若想釣不靈不鈍則應從調目向下(標根)找,即增加釣目。從上面的例子我們可以看出調釣只是相對的定量,餌重是隨時變化的,我們必須控製好餌重才能更精確地控製好鉤餌在水底的狀態,才能根據標目的變化清楚地知道鉤上餌的殘留情況。

了解這些對實際垂釣有什麽意義呢?我們垂釣時大線起到力的傳導作用,它把魚就餌時對釣組產生的力傳導到浮標上。這個力的傳導實際上是魚就餌時釣餌的位移通過子線引起鉛墜的位移,再通過水線傳到浮標上,所以水線的松緊度直接影響魚就餌時力的傳導。在魚就餌時吸力較小的情況下,水線過松過緊都可能影響力的傳導,這就要求水線的松緊度適宜。水線的松緊度是由浮標的吃鉛大小決定的,而浮標吃鉛的大小通過無鉤調標就能得知(這裏特別說明一下,同一種材料,同樣生產工序生產的浮標,標的體積大小決定標的吃鉛大小。而不同材質或同一材質,不同工序的標,其吃鉛量與標體積的大小就不一定成正比了。通常在體積相同的情況下材質輕的浮標吃鉛量就大,所以浮標體積大小與吃鉛量大小是不能同日而語的。我們平時說標的大小應該有個明確的概念但我認為特指浮標吃鉛量的大小比較合適;而體積的大小只決定了浮標在水中的靈敏度。有時即使魚就餌的力通過水線沒有損失掉,但由於力過小就不足以啟動標動,所以有時也要視情況選用不同體積的浮標。在某種魚情下若想有意地掩蓋不真實的信號,不能只靠帶鉤調目與釣目的差距來實現,變換浮標體積的大小一樣可以屏蔽雜亂的信號;當決定選用某只浮標後,真正目的不只是為了信號的傳遞,在遇到大風、大浪、水流、水較深及水線較粗等情況時,都要選擇適合的浮標,也就是指吃鉛量大小合適的浮標)。另外,無鉤調目還能為我們判斷釣組的其他狀態提供依據,即當釣目被設定後,我們就能通過無鉤調目清楚子線的受力情況。我們都知道懸墜釣雖然能在第一時間使浮標出現魚迅反映,但鉤餌被吸入魚口的難易度除與餌的軟硬、大小有關外,還與子線的受力有關——子線受力越大,

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。