黑鲪,學名許氏平鮋,有的地方叫它黑魚或刺毛等等,稱呼並不統一,是一種棲息於東海、黃海和渤海近岸的鹹水魚。

黑鲪的頭部背棱較低 ,後有銳棘。背鰭有13~14根,極為鋒利。它的雙頜、框前骨及鰓蓋無鱗,身體大部披黑色鱗片,閃耀著藍黑色的光芒。黑鲪系雜食性魚類,它以小型魚類、甲殼類及頭足類等為捕食對象,在惡劣的環境下亦撕食嫩海藻。

黑鲪是少見的卵胎生魚類,仔魚的胚胎卵在親魚的體內發育成小魚苗,一經產出即可遊動和捕食。黑鲪生性膽小,光線強烈的白天多躲在離岸較遠處的深水區、礁石縫隙、沈船處或養殖筏下,部分趁潮水遊到近岸處的也藏匿在隱秘處,獵食都不是很積極。這就是白天在岸邊釣不到或很少釣到黑鲪而船釣卻能滿載而歸的主要原因。只有在夜幕降臨後,黑鲪群才會放松警惕、成群結隊地遊向岸邊淺水區攝食。

黑鲪膽小怕光和獵食兇猛的習性,決定了我們在岸釣中應盡量尋找光線較暗的釣點;體現在用餌方面,就是要大力加強餌的活動能力。

岸釣黑鲪,若想達到“簍豐護盈”,出釣時間至關重要,這也是能否取勝的重要前提。雖然每年的5~11月都有黑鲪出水,但以9月~11月上旬為垂釣的黃金時期。出釣的具體時間要安排在太陽落山後至翌日早晨之間。

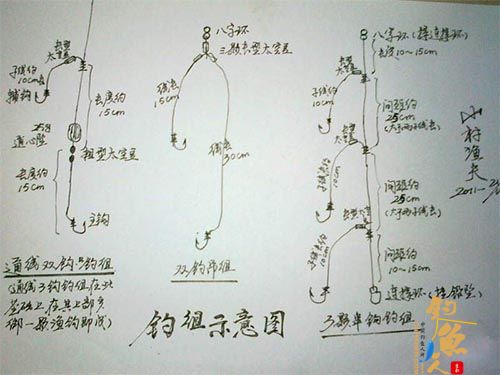

垂釣黑鲪的“常規武器”是一支適於拋遠的3~3.9米的遠投釣竿,線輪的蓄線量要達到百米以上。釣竿以輕便為佳,免得長時間拋投令垂釣者體力不支。釣組要改成浮力大於墜重的帶標離底式,減少掛底造成的損失。釣鉤以付セ14~15號為首選,此鉤比較鋒利,中鉤率特別高。釣組製做可參考《垂釣》 2001年8月刊《漂墜合一擒兇滑》。岸釣黑鲪以浮拖釣為主要手段,目的是使釣餌在水中運動起來,引誘獵食兇猛的黑鲪中鉤。有很多釣友會在釣組的浮標上加設夜光棒,作用不在於觀察魚訊而只是確定黑暗中釣組的準確位置。垂釣時要反復大力拋投,將釣組投到遠處的水體中,緩慢而有節奏地收線。一旦釣線的另一端出現拉拽動作,應立即擡竿上揚,讓鉤子刺穿魚的唇骨,然後再將中鉤之魚穩穩地擒上岸。摘魚時要特別小心,黑鲪的背鰭不但銳利,還含有微量的毒素,被其刺傷後疼痛難忍不說,嚴重的還會腫脹。正確的方法是左手握住魚的下唇,右手配合摘鉤。

有時會出現這樣的情況:在拋投回帶的過程中雖然有魚咬鉤,但稍不註意卻並未將咬鉤之魚刺中。這時千萬不要放棄,可繼續緩緩回拖至有魚中鉤為止。這是因為在很多的礁泥混合型的海域中,黑鲪的分布廣、密度大,收回釣組時,只要鉤上沒有“倒黴鬼”,一趟有三、五次魚訊絕非無稽之談。在通常情況下,中魚的距離往往離釣手所處的位置不遠,水的深度可能還不及半米。

拖釣黑鲪的高手還會忙裏偷閑運用一下“殺手鐧”,那就是準備一支手竿,趁潮水退枯之機登礁探洞,找那些散布在礁巖周邊縫隙和海藻叢中的魚兒下手,既省力又快捷。

黑鲪雖屬雜食性魚類,對食物也沒有什麽挑剔,但獵食兇猛,對活餌及葷餌情有獨鐘,比起兇猛的肉食性魚類毫不遜色。適合黑鲪口味的餌料很多:體帶螢光、腥味濃重的巖蟲最難得,六線魚皮肉切塊、魷魚觸角切段也可以,後者色澤潔白、醒目而且戀鉤。海邊的小活魚、淡水中的小泥鰍活動力強,也是釣黑鲪的妙餌,但使用時要備點沙子滾一滾,否則滑膩膩的難以在黑暗中掛鉤。在盛裝魚獲的魚護中,常常有很多被稱為“石楞蟹”的家夥間夾其中,出現這種情況的原因是貪吃的黑鲪將小螃蟹整只吞入腹中,被擒上岸一番掙紮後,又把吞入腹中的獵物給折騰出來了。筆者曾用小蟹為釣餌,可效果並不十分顯著,原因出在哪裏呢?經過多次實踐,我發現了一個小竅門:將活的小螃蟹從後向前掀去蟹蓋,去掉雙螯,從體側穿鉤、微露鉤鋒。被揭去蓋子的小螃蟹體色白潤,入水後目標明顯,極易引起黑鲪的“註目”。還有,“體無完膚”的小螃蟹又有很多腥鮮的體液溢出,嗅覺靈敏的黑鲪對此美味垂涎欲滴,焉有放棄之理?

在北方沿海特別是遼寧海域,黑鲪的分布極廣,數量繁多。多礁石的近岸淺水區、海藻繁茂的灘塗均有大量黑鲪“埋伏”。只要找準適於黑鲪棲息的場所,不愁釣獲不豐。夜釣黑鲪應避免到沙灘底水域下鉤,這種不毛之地沒有為黑鲪提供理想的躲

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。