海釣技巧之浮遊磯釣三大釣點攻略

與其亂報大咬消息、必咬釣場,還不如教會大家如何憑一己之力找出理想下竿去處,進而*自己的技術博得好魚獲。

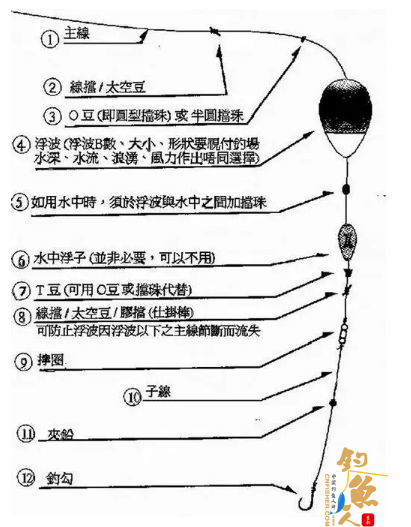

此主題相關圖片如下:

憑一己之力找出理想下竿去處很難嗎?不難!但如果不想從根本上了解好標點有何條件、這些條件會造成什麽特殊變化、這些特殊變化對垂釣有何影響,以及面對這些影響你該如何操作,才能順利把魚只釣上來,那就很難…

理想的磯釣標點有何條件?純就環境狀況而言(意即暫不考慮魚種優劣、魚體大小與魚量多寡時),個人認為以下數端是值得考慮的因子:

一、釣座高度應在一噚半至一根竿子之間,容易進出與駐足,後有退路且不易被湧浪襲擊。

二、磯際深度在兩噚(約十二尺)以上,垂釣範圍內最深不超過三支竿子(約五十余尺)者。

三、磯際水流暢通或有適當浪腳;有明顯白沫帶者更佳。

四、磯際水流或浪腳會造成一條持續往外拖出去的反撥潮。

五、在離釣座不遠的近場範圍內有旺盛沿岸流。

六、在磯際或反撥潮、沿岸流的路徑上,海底地形擁有發達的暗礁、溝崁。

七、附近有沿岸流撞擊暗礁或穿越溝崁時形成的回流帶。

八、反撥潮會與這沿岸流交會,造成持續存在的潮目區。

九、水面上不會總是吹著跟水流方向、速度不一致的強風。

十、釣座下方沒有太誇張的、很容易割斷線組的暗達仔。

此主題相關圖片如下:

具備上述條件的地方就是極佳釣場了!不過看來有點嚴苛對不對?要十全十美實在粉難。但您也無須因此就懷憂喪誌,事實上,能擁有過半數條件者就足以紅透半邊天了,例如棉花嶼雞心礁西面那個兵家必爭的小凹口,就符合第一、二、三、四、六、九等幾個條件;烏石鼻斜壁釣點符合第二、三、四、五、六、八、十等等。

或許有些讀者會想知道,為什麽具備這些條件就能成為好釣場?簡單解釋一下:

釣座高度是考慮操控方便性、湧浪侵襲的危險與撈魚需求而來;水域深度是要符合浮遊磯釣的釣組、誘餌、技法之需求;磯際水流、浪腳、白沫帶等跟魚群覓食地點、時機和活潑與否直接相關;反撥潮是海中食物、誘餌以及釣組運動的重要路徑,更是魚類等食物送上門來的宅配專車!

沿岸流帶來良好的水體交換與新的魚群,甚至還會為魚群帶來新的食物;回流帶與潮目區讓食物在小範圍中打轉,故會成為魚類進食的餐廳;暗礁、溝崁提供魚類良好的隱匿場所,同時造成小區域獨特的水流變化,讓行家更有發揮技術、狙擊大物的空間;少有強風幹擾則操竿控線更輕松,釣者更能順利駕馭釣組完成所要的動作。

至於腳邊不要有太誇張的、很容易割斷線組的暗達仔,這一點應該就著毋庸議了吧!

如果進一步把範圍縮小,只考慮水下魚族活動區域的話,我們還可以從上述條件歸納出三個最重要的磯釣標點類型,即白沫帶、暗礁外圍、潮目區。

白沫區、暗礁與潮目等各類標點的環境差異此主題相關圖片如下:

這三種環境各有特殊的性格,魚群在其中活動也會展現不同的習性,釣組進入各該場所時更將呈現相異的動態,因此垂釣手法也該有針對其特征而變的樣貌。以下就來逐項討論這些課題。

白沫區的成因是:當海浪沖擊岸壁後,海水會夾帶大量空氣反沖回去,這些空氣在水中變成無數小氣泡,於是就形成大片白泡沫了。

白沫區的影響範圍在海水表層,但這所謂的表層到底是深度多深、範圍多大?則要看波浪大小與巖壁型態而定,通常浪越大、海岸越陡峭,所形成的白沫區就越寬廣、影響深度越大。

潛過水的人都知道,從水下看白沫區形狀是略呈半碗型的,也就是越*近巖壁之處小氣泡被海水反沖力量帶得越深,但因為空氣的比重遠比海水小,所以這些氣泡會不斷翻騰著浮向海面,故離岸壁越遠之處白泡沫影響深度就越淺(請參考下方插圖)。

暗礁區座落在海底,型態多變且常伴隨著復雜的溝崁結構,故其所造成的水流變化也難以捉摸,有時使海水轉彎,有時造成回旋,有時使流速減緩,有時又會加快流速(例如當大股水流受暗礁阻擋而必須從小溝隙中穿過時),唯一可以確定的是,這些變化都發生在暗礁外圍,也就*近海底的附近範圍。

這裏是魚群最常聚集的地方,它提供了覓食、休憩、繁殖、躲避敵害等的機能,當然也是釣者不能忽略的重要下竿標的,但所謂的海底到底有多深?所謂的附近範圍又有多大?這就要看暗礁的位置、規模、形狀、礁石與溝崁的結構關系,以及流水與暗礁的相互影響了。

潮目區是兩股以上不同海流的交互作用,多發生在中表層水域,但通常離岸有一段距離。至於所謂的中表層是多深?離岸距離到底多遠?那就要看海流的強弱、規模、影響深度和離岸距離而定了。

有些釣場潮目就貼在岸邊,有些卻遠到根本不可能利用它;有些地方潮目相當明顯,物品(例如誘餌、釣組)漂到那邊就會停滯下來原地打轉,釣者也很容易從海水表面紋路看出其所在,但有些地方潮目十分微弱,既看不出來也不易掌握。更麻煩的是,潮目這玩意並非固定不變的,它會隨著潮水轉換而改變位置、範圍、甚至有無。

魚只在各區覓食行為的差異與下竿對策

此主題相關圖片如下:

白沫區對魚只來說,除了有海浪沖刷岸壁所帶下來的食物外,同時還能提供相當好的遮蔽效果,因為大片白泡沫會阻擋來自天空敵害(鳥類)的偵查與襲擊,所以很多魚種都會跑到此區來找東西吃,有些眼力特好的遊泳健將如白毛之流,甚至更會直接沖到礁邊搶食!

因為對魚兒來說,這裏的食物主要來自海浪沖刷岸壁,且白沫區的特征是近岸處海水會夾帶大量空氣猛力灌入深部,而稍外圍卻是大股大股的白泡沫不斷翻騰上湧,整個範圍的海水擾動都很劇烈,食物也跟著快速漂移,因此它們通常會守候在半碗型白泡沫區的下方,一發現食物蹤跡就立刻挺進攫取,咬到之後再鉆回深處享用。

基於這樣的特征,釣者就可把誘餌打在浪腳下,或甚至直接打在海浪撲得到的巖壁上,利用海浪把誘餌自然帶下去,再將釣餌混入誘餌水團中騙魚上鉤。

暗礁區是魚群躲藏的地方,也是水流受地形幹擾後產生變化的所在,在這裏,順著潮流漂行的食物往往會被卷到暗礁背後去打轉(見下方插圖),因此對魚群來說,「守株待兔」是比「主動出擊」來得省事、劃算的覓食策略。

此主題相關圖片如下:

憑一己之力找出理想下竿去處很難嗎?不難!但如果不想從根本上了解好標點有何條件、這些條件會造成什麽特殊變化、這些特殊變化對垂釣有何影響,以及面對這些影響你該如何操作,才能順利把魚只釣上來,那就很難…

理想的磯釣標點有何條件?純就環境狀況而言(意即暫不考慮魚種優劣、魚體大小與魚量多寡時),個人認為以下數端是值得考慮的因子:

一、釣座高度應在一噚半至一根竿子之間,容易進出與駐足,後有退路且不易被湧浪襲擊。

二、磯際深度在兩噚(約十二尺)以上,垂釣範圍內最深不超過三支竿子(約五十余尺)者。

三、磯際水流暢通或有適當浪腳;有明顯白沫帶者更佳。

四、磯際水流或浪腳會造成一條持續往外拖出去的反撥潮。

五、在離釣座不遠的近場範圍內有旺盛沿岸流。

六、在磯際或反撥潮、沿岸流的路徑上,海底地形擁有發達的暗礁、溝崁。

七、附近有沿岸流撞擊暗礁或穿越溝崁時形成的回流帶。

八、反撥潮會與這沿岸流交會,造成持續存在的潮目區。

九、水面上不會總是吹著跟水流方向、速度不一致的強風。

十、釣座下方沒有太誇張的、很容易割斷線組的暗達仔。

此主題相關圖片如下:

具備上述條件的地方就是極佳釣場了!不過看來有點嚴苛對不對?要十全十美實在粉難。但您也無須因此就懷憂喪誌,事實上,能擁有過半數條件者就足以紅透半邊天了,例如棉花嶼雞心礁西面那個兵家必爭的小凹口,就符合第一、二、三、四、六、九等幾個條件;烏石鼻斜壁釣點符合第二、三、四、五、六、八、十等等。

或許有些讀者會想知道,為什麽具備這些條件就能成為好釣場?簡單解釋一下:

釣座高度是考慮操控方便性、湧浪侵襲的危險與撈魚需求而來;水域深度是要符合浮遊磯釣的釣組、誘餌、技法之需求;磯際水流、浪腳、白沫帶等跟魚群覓食地點、時機和活潑與否直接相關;反撥潮是海中食物、誘餌以及釣組運動的重要路徑,更是魚類等食物送上門來的宅配專車!

沿岸流帶來良好的水體交換與新的魚群,甚至還會為魚群帶來新的食物;回流帶與潮目區讓食物在小範圍中打轉,故會成為魚類進食的餐廳;暗礁、溝崁提供魚類良好的隱匿場所,同時造成小區域獨特的水流變化,讓行家更有發揮技術、狙擊大物的空間;少有強風幹擾則操竿控線更輕松,釣者更能順利駕馭釣組完成所要的動作。

至於腳邊不要有太誇張的、很容易割斷線組的暗達仔,這一點應該就著毋庸議了吧!

如果進一步把範圍縮小,只考慮水下魚族活動區域的話,我們還可以從上述條件歸納出三個最重要的磯釣標點類型,即白沫帶、暗礁外圍、潮目區。

白沫區、暗礁與潮目等各類標點的環境差異此主題相關圖片如下:

這三種環境各有特殊的性格,魚群在其中活動也會展現不同的習性,釣組進入各該場所時更將呈現相異的動態,因此垂釣手法也該有針對其特征而變的樣貌。以下就來逐項討論這些課題。

白沫區的成因是:當海浪沖擊岸壁後,海水會夾帶大量空氣反沖回去,這些空氣在水中變成無數小氣泡,於是就形成大片白泡沫了。

白沫區的影響範圍在海水表層,但這所謂的表層到底是深度多深、範圍多大?則要看波浪大小與巖壁型態而定,通常浪越大、海岸越陡峭,所形成的白沫區就越寬廣、影響深度越大。

潛過水的人都知道,從水下看白沫區形狀是略呈半碗型的,也就是越*近巖壁之處小氣泡被海水反沖力量帶得越深,但因為空氣的比重遠比海水小,所以這些氣泡會不斷翻騰著浮向海面,故離岸壁越遠之處白泡沫影響深度就越淺(請參考下方插圖)。

暗礁區座落在海底,型態多變且常伴隨著復雜的溝崁結構,故其所造成的水流變化也難以捉摸,有時使海水轉彎,有時造成回旋,有時使流速減緩,有時又會加快流速(例如當大股水流受暗礁阻擋而必須從小溝隙中穿過時),唯一可以確定的是,這些變化都發生在暗礁外圍,也就*近海底的附近範圍。

這裏是魚群最常聚集的地方,它提供了覓食、休憩、繁殖、躲避敵害等的機能,當然也是釣者不能忽略的重要下竿標的,但所謂的海底到底有多深?所謂的附近範圍又有多大?這就要看暗礁的位置、規模、形狀、礁石與溝崁的結構關系,以及流水與暗礁的相互影響了。

潮目區是兩股以上不同海流的交互作用,多發生在中表層水域,但通常離岸有一段距離。至於所謂的中表層是多深?離岸距離到底多遠?那就要看海流的強弱、規模、影響深度和離岸距離而定了。

有些釣場潮目就貼在岸邊,有些卻遠到根本不可能利用它;有些地方潮目相當明顯,物品(例如誘餌、釣組)漂到那邊就會停滯下來原地打轉,釣者也很容易從海水表面紋路看出其所在,但有些地方潮目十分微弱,既看不出來也不易掌握。更麻煩的是,潮目這玩意並非固定不變的,它會隨著潮水轉換而改變位置、範圍、甚至有無。

魚只在各區覓食行為的差異與下竿對策

此主題相關圖片如下:

白沫區對魚只來說,除了有海浪沖刷岸壁所帶下來的食物外,同時還能提供相當好的遮蔽效果,因為大片白泡沫會阻擋來自天空敵害(鳥類)的偵查與襲擊,所以很多魚種都會跑到此區來找東西吃,有些眼力特好的遊泳健將如白毛之流,甚至更會直接沖到礁邊搶食!

因為對魚兒來說,這裏的食物主要來自海浪沖刷岸壁,且白沫區的特征是近岸處海水會夾帶大量空氣猛力灌入深部,而稍外圍卻是大股大股的白泡沫不斷翻騰上湧,整個範圍的海水擾動都很劇烈,食物也跟著快速漂移,因此它們通常會守候在半碗型白泡沫區的下方,一發現食物蹤跡就立刻挺進攫取,咬到之後再鉆回深處享用。

基於這樣的特征,釣者就可把誘餌打在浪腳下,或甚至直接打在海浪撲得到的巖壁上,利用海浪把誘餌自然帶下去,再將釣餌混入誘餌水團中騙魚上鉤。

暗礁區是魚群躲藏的地方,也是水流受地形幹擾後產生變化的所在,在這裏,順著潮流漂行的食物往往會被卷到暗礁背後去打轉(見下方插圖),因此對魚群來說,「守株待兔」是比「主動出擊」來得省事、劃算的覓食策略。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。