浮遊磯釣的咬鉛配置

控製殘存浮力不難理解:想要把浮標看得清楚些,就得保留較多浮力;想讓它沈一點、敏感一點,就得將配鉛調重些。實在沒把握時,咬鉛還可以慢慢加,直到浮標露出水面的長度符合你的要求為止。

調整線系狀態可不一樣,雖說調整的原則就是讓釣組伸展開來並能適度傾斜,但自然環境的變量那麽多,釣組沈在水裏又看不真切,誰知道加幾顆咬鉛、每一顆有多重、加在什麽位置才恰當?

經常聽到一些磯釣高手們故弄玄虛地說:加咬鉛對技術要求頗高,必須把潮水流向、流速、風力、風向、浪況、釣場環境、釣棚深度、目標魚種、當天咬況、用餌種類等諸多因素綜合起來考慮,否則必會弄巧成拙。結果使每一名初學者都聽得一頭霧水……

但不幸的是——事實還真的如此!如果您不對下竿當時的各種狀況加以理性的分析,只是胡亂地把釣組綁起來往海裏一拋,就認為魚大概會來咬了,要是有收獲才怪!

更現實的問題是:就算咬鉛用得恰當,釣組入水時也往往會呈現咬鉛先沈、釣鉤隨後以及浮標跑得快、釣鉤漂得慢等情況,因此要談所謂的咬鉛配置方法,就必須了解:這要與操竿控線技巧互相搭配,才能發揮完整功效。

這麽說來配咬鉛的學問真的很深奧難解?倒也不盡然,只是因為魚是活的,自然環境變化又那麽復雜,所以釣魚活動註定沒有辦法套公式。換句話說,若有人打算靠背公式釣魚,那奉勸閣下還不如趁早改打高爾夫球比較實在——至少小白球是無生命的、沒有脾氣、自己不會亂跑,也比較容易掌握些,不會害你白花一大堆冤枉錢。

配咬鉛雖無公式可循,卻有些基本原則不難掌握,譬如說最簡單的:水流速度很快而你希望釣組不要太漂時,就需要用咬鉛(有時會用到好幾顆)來使子線下沈;若是垂釣遊速快且泳層變化較大的魚時,原則上咬鉛越少越好。

還有,咬鉛有各種不同重量,當你在釣組上把越重的咬鉛加在越接近鉤子的位置時,就越容易造成浮標跑在前面、釣鉤拖在後面的情形。造成這種現象的主要原因是水的表層流速較快、深處流速較慢,浮標的體積較大、比重較小,易受流水推動,而咬鉛剛好相反。故只有少數特殊情況下會如此搭配咬鉛。

不知有沒有人想問:使用長標的各類釣法,都是以集中負鉛且子線上全無額外重量的“垂直釣組”為主,為啥浮遊磯釣獨獨不同?

事實是,並沒有人規定丹錐不能搭配垂直釣組,只不過阿波釣法在發展的過程中,一直強調一個基本的釣組組裝概念——盡量選擇所能用的最輕巧的浮標、咬鉛能少用就盡量少用、釣組必須在水流中充分伸展開來並適度打斜。因此我們極少聽到或看到關於垂直釣組的介紹。

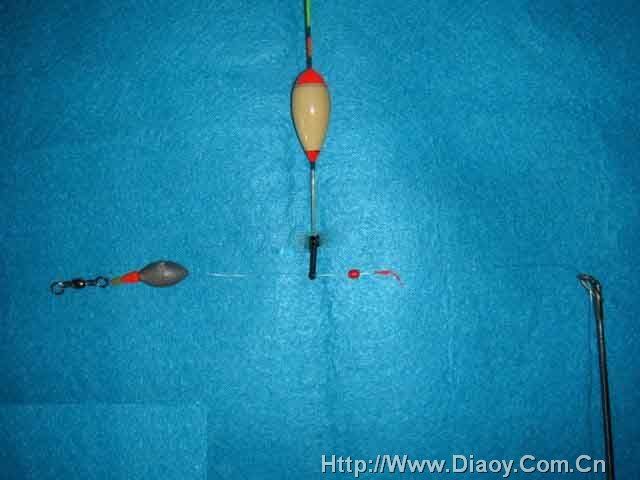

最基本的垂直釣組就像一般的筏釣黑鯛那樣,母線末端直接綁一顆足以平衡浮標的轉環鉛,下面再接上短短的兩條子線即可。有一種組合是母線下接轉環,然後接一段約0.75米~1.5米長的中繼線,中繼線末端綁一個轉環鉛,之後再接綁長度各為45厘米和1米的雙子線,最後拴上釣鉤。

這裏面有一個搭配的問題:假如母線為4號尼龍線,中繼線可用3號碳纖線,子線則可用2.5號以下碳纖線;丹錐假如用的是1.5號,轉環鉛就用1錢~1.2錢,並在母線末端轉環的上方夾一顆咬鉛,以調整浮力。

這種釣組可有許多變化,例如可把轉環鉛位置改到母線末端,而將中繼線銜接子線的工作交給小轉環,讓雙子線更活一些。或者將轉環上方咬鉛移到轉環鉛上,使釣組更加垂直。還可以把轉環幹脆也改為轉環鉛,但重量不一定與下方轉環鉛一樣,只是將整顆浮標的浮力分散由兩個轉環鉛來承擔。

另外中繼線和子線的長度也不是一成不變的,例如中繼線可以長達3米,但子線則可短到只有二三十厘米。總而言之,這一切都須視環境狀況和垂釣需求而定。

調整線系狀態可不一樣,雖說調整的原則就是讓釣組伸展開來並能適度傾斜,但自然環境的變量那麽多,釣組沈在水裏又看不真切,誰知道加幾顆咬鉛、每一顆有多重、加在什麽位置才恰當?

經常聽到一些磯釣高手們故弄玄虛地說:加咬鉛對技術要求頗高,必須把潮水流向、流速、風力、風向、浪況、釣場環境、釣棚深度、目標魚種、當天咬況、用餌種類等諸多因素綜合起來考慮,否則必會弄巧成拙。結果使每一名初學者都聽得一頭霧水……

但不幸的是——事實還真的如此!如果您不對下竿當時的各種狀況加以理性的分析,只是胡亂地把釣組綁起來往海裏一拋,就認為魚大概會來咬了,要是有收獲才怪!

更現實的問題是:就算咬鉛用得恰當,釣組入水時也往往會呈現咬鉛先沈、釣鉤隨後以及浮標跑得快、釣鉤漂得慢等情況,因此要談所謂的咬鉛配置方法,就必須了解:這要與操竿控線技巧互相搭配,才能發揮完整功效。

這麽說來配咬鉛的學問真的很深奧難解?倒也不盡然,只是因為魚是活的,自然環境變化又那麽復雜,所以釣魚活動註定沒有辦法套公式。換句話說,若有人打算靠背公式釣魚,那奉勸閣下還不如趁早改打高爾夫球比較實在——至少小白球是無生命的、沒有脾氣、自己不會亂跑,也比較容易掌握些,不會害你白花一大堆冤枉錢。

配咬鉛雖無公式可循,卻有些基本原則不難掌握,譬如說最簡單的:水流速度很快而你希望釣組不要太漂時,就需要用咬鉛(有時會用到好幾顆)來使子線下沈;若是垂釣遊速快且泳層變化較大的魚時,原則上咬鉛越少越好。

還有,咬鉛有各種不同重量,當你在釣組上把越重的咬鉛加在越接近鉤子的位置時,就越容易造成浮標跑在前面、釣鉤拖在後面的情形。造成這種現象的主要原因是水的表層流速較快、深處流速較慢,浮標的體積較大、比重較小,易受流水推動,而咬鉛剛好相反。故只有少數特殊情況下會如此搭配咬鉛。

不知有沒有人想問:使用長標的各類釣法,都是以集中負鉛且子線上全無額外重量的“垂直釣組”為主,為啥浮遊磯釣獨獨不同?

事實是,並沒有人規定丹錐不能搭配垂直釣組,只不過阿波釣法在發展的過程中,一直強調一個基本的釣組組裝概念——盡量選擇所能用的最輕巧的浮標、咬鉛能少用就盡量少用、釣組必須在水流中充分伸展開來並適度打斜。因此我們極少聽到或看到關於垂直釣組的介紹。

最基本的垂直釣組就像一般的筏釣黑鯛那樣,母線末端直接綁一顆足以平衡浮標的轉環鉛,下面再接上短短的兩條子線即可。有一種組合是母線下接轉環,然後接一段約0.75米~1.5米長的中繼線,中繼線末端綁一個轉環鉛,之後再接綁長度各為45厘米和1米的雙子線,最後拴上釣鉤。

這裏面有一個搭配的問題:假如母線為4號尼龍線,中繼線可用3號碳纖線,子線則可用2.5號以下碳纖線;丹錐假如用的是1.5號,轉環鉛就用1錢~1.2錢,並在母線末端轉環的上方夾一顆咬鉛,以調整浮力。

這種釣組可有許多變化,例如可把轉環鉛位置改到母線末端,而將中繼線銜接子線的工作交給小轉環,讓雙子線更活一些。或者將轉環上方咬鉛移到轉環鉛上,使釣組更加垂直。還可以把轉環幹脆也改為轉環鉛,但重量不一定與下方轉環鉛一樣,只是將整顆浮標的浮力分散由兩個轉環鉛來承擔。

另外中繼線和子線的長度也不是一成不變的,例如中繼線可以長達3米,但子線則可短到只有二三十厘米。總而言之,這一切都須視環境狀況和垂釣需求而定。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。