[臺釣技巧] 包食釣法

釣包食是湖北武漢地區傳統釣中最基本最常用的一種釣魚方法。尤其在湖泊、水庫等自然水域,根據季節、魚的種類、大小來針對性的進行垂釣。因為包食釣法在每次釣魚時都有一定量的餌料包在芯餌外不斷的投入到窩內,所以它能夠邊誘邊釣,保證了釣(窩)點內始終有餌,能夠持續長時間誘魚、聚魚、留魚,避免了釣點內魚越釣越稀的狀況,讓垂釣者每次都有較好的魚獲。

下面,我就湖北武漢地區包食底釣青、草、鯿等魚類(上述魚種都屬於中底層魚類)的一些基本方法介紹給大家,不妥之處敬請指教。

一、餌料包食釣的餌料分為窩餌和芯餌兩類,餌料的選擇按照“用什麽類型的餌料誘,就用什麽類型的餌料釣”原則。我們要討論的是用包食釣法來釣以草魚、青魚、鯿魚等魚類為對象魚,那麽窩餌就選擇以麩類為主要原料,芯餌則使用面粉。垂釣時窩餌(包食)包裹著芯餌投入窩點,包食從入水開始,外層的餌料就會緩緩地膨漲散開,大比重的餌料快速下沈落入窩內、比重輕的餌在水中由上到下緩慢散落成霧狀的誘餌帶,成為誘魚的顯著目標,對象魚誘來後會尋著霧化帶進入水底的窩內吃餌。在無大魚進窩的情況下,殘存在窩裏餌料則成為誘魚的誘餌,由於我們討論的主要是以釣青、草、鯿等大食量的大型魚類為主,在打窩初期必須按一定的頻率(3-5分鐘左右)不斷的換餌,也就是我們常說的要想釣大魚就必須打重窩這個道理。那麽,怎樣和包食的餌料是釣好包食的基本技能,下面就詳細談談包食的餌料和芯餌的和餌方法和一些註意事項:

1、窩餌(誘餌):根據釣點的水深和對象魚的大小和習性,將要用的包食配好後放入圓形的桶內加水攪拌,在不熟悉餌料的基本特性的情況下,加水量建議不要一次給足,可分幾次給,同時根據釣點水的深淺通過加水量來調整包食的粘度(水少餌料就幹、散;水多餌料就濕、粘)。包食在加水後應立即攪動餌料,確保所有的餌料都能夠充分吸水,避免出現幹濕不均的情況。讓料充分均勻的吸水後即可達到最佳狀態。感覺調好後可換另一只幹燥的手來試狀態,一般情況下以達到“蓬松易捏”狀態為佳。

2、芯餌:常用面粉。取適量的面粉加水調好,加水量遵循“由稀到幹”的原則,也就是在調面粉時可適當的多加些水,將餌料調得稀(粘)些,然後通過不斷的加入幹面粉來調整芯餌的狀態。然後放在手心兩手不斷的搓至發熱即可使用。那麽,調面粉為什麽要“由稀到幹”呢,這是因為面粉吸水較慢,如果加水偏少,那麽調出來的面粉團可能過硬,包食捏好以後芯餌的外層無法粘上窩餌;如果加水量過少,那麽面團吸水後就會出現幹濕不均或面團中出現幹硬塊,在這種情況下即使再加水也很難將芯餌調整到最佳的狀態。

另外,有些初學包食釣法的釣友在捏包食時無論怎麽捏或使多大的勁捏好包食後在出桿的過程中經常出現包食還未到窩點就掉入水裏,在這裏要提醒大家出現這種情況,一般要註意以下幾點:

①包食(窩餌)和得過濕(加水過多),或包食包得不夠緊(勁道小或包的手法不正確)。

②在鉤上掛好芯餌後一定要將整個鉤深埋在包食內,讓鉤來承受包食的自重,不讓鉤上的芯餌來承受包食的自重,這是初學包食釣的釣友常犯的錯誤。

③出桿時動作要輕柔些,動作幅度不能過大,否則鉤上的包食會因為抖動而脫落;出竿時眼睛看著包食出桿動作就會更穩定。

二、釣組配置1、鉤:最好選擇“丸世”鉤型,該鉤最主要的特點是鉤柄較長,在施釣上芯餌時或中魚後摘鉤都非常方便快捷。鉤的號數(大小)一般是:鯽鯉(單尾重2KG以下的)選擇7-8號;草青(單尾重5KG以下的)選擇9-10號;大型草青(單尾重10KG以上的)選擇11-12號。

2、線:根據對象魚的大小來決定:魚小(輕)線細、魚大(重)線粗。一般包食釣鯽鯉我們使用0.8-1.0號線,釣草青我們使用1.0-1.5號線,大草青使用1.5-2.0號線(帶橡皮筋等卸力裝置)。

3、漂:一般選擇翎毛(孔雀羽毛)或者是蘆葦製作的浮漂,浮漂的大小根據垂釣水域水的深淺來決定:水淺用小(細)標、水深用大(粗)標。特殊情況下,比如垂釣水域有許多的小雜魚,為了減少雜魚對正常垂釣的幹擾就須要相應加大浮標的大小了。

4、墜:包食底釣的鉛墜選擇一般使用鉛皮。因為鉛皮方便增減鉛皮便於調整浮標。

5、橡皮筋:使用外置(或內置)橡皮筋,主要是利用橡皮筋的韌性來緩解大魚的勁道,達到溜魚控魚的目的。

另外,關於線組方面的幾點說明:

1、釣組的匹配:根據水深來選擇,淺水(小於1.5米)使用小標小墜;深水(大於1.5米)使用大標大墜。

2、釣組上的配件:盡量簡捷精細,也就是線組上的配件能夠不用的就不用,在確保上魚的前提下能夠用小號的就用小號的,盡量減少配件對線組的影響。比如,我們用來固定浮標的就是一根尼龍線,沒有使用臺釣的太空豆和浮標座(這些配件可能會遭雜魚追搶造成誤漂),用線固定浮標既能夠固定也能夠調整浮標在線組上的位置。當然,也不是說用太空豆和浮標座不好,我們這樣做的目的就是減少對線組的影響,特別是冬天氣溫較低的時候,魚開口輕的情況下,配件對線組靈敏度的影響是非常大的。

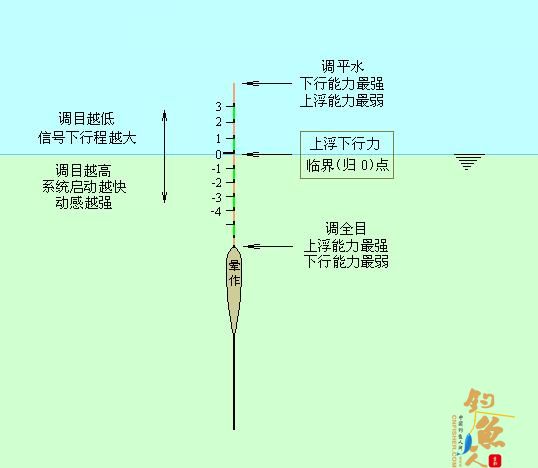

3、浮漂的調釣:包食底釣的浮漂的調整一般是:空鉤半水調平水(浮漂的頂部與水面持平),或著是調到浮漂緩慢下沈(線組在空鉤時入水浮漂慢慢的向水下沈);正式施釣時則釣浮標露出半個紅色區域;如果在大風大浪的時候,浮漂就會出現“走水”現象,那麽浮漂就要調到緩慢下沈的狀態,釣浮漂露出整個浮標的1/3左右,也就是釣鉛墜到(躺)底。

4、鉤墜的間距:包食底釣草青一般是5-6厘米左右。

5、風線的長短:一般預留60-80公分左右,太長或太短都不利於起桿。

三、打窩無論是在野外或放養塘垂釣草青之類的大型魚類來說,由於對象魚食量較大,所以在打窩時必須打重窩,否則無法在短時間內將魚誘到窩內久聚不散。可以說打窩環節將關系到一天垂釣的收獲,那麽到了一個垂釣的水域如何選擇釣點和打窩呢?

初到一個陌生的釣點,先不要急著下桿,垂釣前首先要觀察好水情魚情,打窩子應註意“深中找淺,淺中找深”的原則來選擇垂釣的窩點,即垂釣水域的水深普遍較深時就選擇相對淺些的位置垂釣,反之亦然。另外,學會辨別水色和魚星對我們一天的垂釣將大有益處,有魚的水體必定是清中帶濁,由此就可以判斷是否有魚;魚星是魚呼吸、覓食活動中形成一種氣泡,能表明魚的活動方向、種類、大小、密度,椐此為垂釣提供依椐。觀察魚星,如果在能夠釣魚的範圍內魚星點點,說明釣點附近有魚兒活動。鯉魚:喜有泥底水域覓食,產生氣泡大小不勻,有時連出成團小氣泡,並伴有濁水上升。草魚:先冒出幾個大氣泡、單個上升,之後是幾個小氣泡。青魚:同草魚相似、氣泡小而數量多、密集上升。鯿(魴)魚:氣泡有時一大一小二個氣泡,有時是零星小氣泡。根據這些常識選擇釣點後就可以進行打窩了。

打窩的方法:將和好的包食使勁的捏成成人拳頭大小的餌團,用線組在餌團上繞一至兩圈後用空鉤掛住線頭,然後出桿慢慢送入選好的窩點,一般連續打下去3-5團餌即可初步形成一個窩點,大約等待30分鐘後即可進行正式垂釣了。

打窩過程中的註意事項:

1、盡量不要用打窩器打窩;由於打窩器有一定自重,在打窩時釣竿無法伸直至最大長度,對於初學包食釣法的釣友來說還可能影響窩點的準確定位,造成窩點和釣點的誤差過大的情況,所以建議盡量不用打窩器。

2、定位:在打窩和垂釣時手始終握住手桿的尾節末端的一個固定位置上,將手桿也始終放置左(或右)腿的膝蓋上,打窩或施釣時都要保證垂釣者的座位的位置和手桿放在膝蓋的位置是固定不變的,否則就可能導致窩子的定位出現誤差。然後,利用“三點一線”來定位窩子的垂直方位。“三點”即:垂釣者自己的“膝蓋”、“釣點(即水面上浮標的位置)”、“水面對岸或水中的某一個固定不動的參照物”。選定了以上的三點位置,就能保證每次包食過程中都能將餌料投入到一個垂直線上,但是如何保證水平的方位的準確性呢?在這裏告訴大家,在將窩子餌團打入窩點後只需用手桿的第一節來比一比浮標在第一節的位置,然後每次打窩或施釣時都按照上面說的垂直和水平定位的方位來就能夠確保每次垂釣都能夠準確的投入到窩子中了。

3、打窩到釣點的過程中需要註意,包食打進窩點入水後在未到底之前中途不要放開對包食的牽引力。這是因為手桿掛上包食後會有一定的彎曲,在這種情況下是無法將包食送到桿長的最遠點的,只有在包食入水後始終保持輕輕的向上用勁“帶”著餌團緩慢的下沈,由於包食入水後水會對餌團有向上的浮力,手桿隨著包食入水下沈過程中就逐漸不在承受餌團的重力,從而手桿會漸漸“伸直”,並帶著包食達到手桿的最遠點,充分發揮了桿長的最大長度。如果在包食剛剛入水後就完全放開對餌團的牽引,就可能出現窩點無法達到桿長的最遠點的情況,或出現窩子的餌料散落範圍過大無法集中的情況出現等等。另外,在打窩的餌料入水後慢慢的放下還可以人為的增加餌料霧化,自上而下形成一個較大的霧化區,增加誘魚的效果。

4、在打窩時不要有刻意的用手向前“送”包食到窩子裏,別認為這樣做可能比別人打得遠,實際上這樣做你就無法做到準確定位窩點和釣點了。

5、如果在密度不是很大的水域包食釣草魚和鯿魚建議包食窩子量加大些。

四、施釣打好窩子後我們就可以進入正是施釣過程了,鉤上上好芯餌後再在外面包上乒乓球大小的包食在芯餌外面,用雙手捏緊後對準窩點放入水中,浮漂進入正常的狀態。在窩子還未有對象魚進入前我們可按照一定的頻率來不停的包食到窩子裏,也就是說當包食打到窩子裏3-5分鐘後浮漂都沒有任何動作就必須輕輕提桿,重新上餌包食再打到窩子裏,只有這樣才能通過不斷的有餌料下沈形成霧化區和不斷加大窩子裏的餌料量來加強誘魚效果,才有可能將對象魚成功的誘來窩點內。

註意事項:包食底釣在包食包好送入窩點,包食入水後就要將桿尖完全放開對餌團的牽引,在浮標即將翻身站立的時候在用桿尖輕輕的“帶”著浮標翻身站立,讓芯餌準確的落到窩子裏。為什麽這時候又不能牽引餌團入水呢?我們知道,正常施釣時,包食在入水後就完成“吸水――膨脹――散開――自由下落”這一系列過程,芯餌也會隨著包食向下散落,完全放開對包食的牽引後不僅可以讓包食能夠快速到達窩點、而且到達窩點的包食量也是最多的,在餌料到達水底的時形成的霧化也相對較小(對於包食底釣在正式施釣的過程中需要盡量減少餌料在水的上中層的霧化的),這時我們用桿尖帶著浮標可以準確的對餌料入水進行定位,只有芯餌落到包食餌料中才可能被對象魚發現並吞食,否則魚兒只能吃包食的窩料,難得吸鉤。

五、魚訊在浮標出現魚訊之前我們有必要知道窩子內是否誘來了對象魚,怎樣判斷窩呢?最簡單的方法就是看窩子附近是否有魚星出現、魚體撞線、有小魚鬧窩的時候浮標突然停止動作或窩子附近有小魚突然跳出水面等等情況出現,只有通過這些表現,才能夠判斷有魚進窩,才可能吃芯餌,浮標才可能出現魚訊。

傳統包食底釣的魚訊一般表現為“送漂”和“黑漂”兩種情況:

1、送漂:浮漂表現為慢慢向上送起,上送的幅度根據魚的大小和種類有所不同,但只要停止就可以揚竿。對於這種魚訊來說,我們不用計較上送量要達到多少,只要是浮漂送到一定幅度後(甚至送到浮漂平躺在水面上)穩定不動了,我們就可以判斷這時鉤餌肯定在魚嘴裏,這時起桿的中魚率是相當高的。但是,有時浮漂上送後立即向下恢復到原位,可能是小雜魚在窩子內鬧或魚撞線導致浮漂有上述反應,此時就不能提桿了。一般情況下,包食底釣時浮漂出現送標後一定要稍微等1-3秒種左右,看浮漂能否穩定不動或是否會出現立即下沈的情況再來決定是否提桿。

2、黑漂:浮漂表現為向下沈直到完全沒入水中。對於浮漂出現“黑漂”現象一般有以下幾種情況:

(1)小雜魚鬧:浮漂在沒有任何的小動作(比如:窩子附近有魚星出現,浮漂輕微的晃動、上下抖動等等)出現,快速的“黑漂”,那麽這時候最好還要等待浮漂的後續反應,因為窩子裏的小雜魚啄芯餌,導致浮漂下沈,但是由於魚小無法將餌吃進嘴裏,這時可能浮漂馬上會上浮到原位,這時我們就不用急著起桿了。

(2)大魚進窩撞線:這種情況出現之前浮漂一般會經過幾次上下晃動後慢慢下沈的(也可能沒有任何的前兆),和小雜魚鬧不同的是大魚撞線導致黑漂後浮漂不會很快就浮起來,有可能會“黑”下去持續較長時間讓垂釣者認為是魚的吃口動作在浮標上的反應;也有可能在幾秒鐘後慢慢浮上來;那麽怎麽判斷是小魚鬧還是魚撞線還是魚已經將餌料吃進嘴了呢?這時候我們可以將桿子輕輕的提起來,讓浮漂到桿尖之間的風線拉直後輕輕的帶動浮平和鉤餌,註意動作要輕避免驚動窩內的魚群,如果是小魚鬧或魚撞線的話,在我們帶動鉤餌後浮漂會浮上水面;如果是魚吃餌後調頭導致浮漂黑漂,那麽在提桿輕輕帶動鉤餌時,我們會看到風線被拉直,這是就可以判斷是魚將餌料吃進嘴了。

(3)對象魚正常的吃口:浮漂在經過幾次輕微的上下晃動後下沈。另外,浮漂黑漂的動作一般只有在包食底釣時釣到鉛墜到底的時候才會出現,在包食底釣時釣餌到底而鉛墜懸浮的狀態下很少出現。

六、起桿包食底釣的都是大體型的魚類,要釣到對象魚的前提就是要通過不斷的往窩子裏包食來誘魚到窩子裏。那麽,一旦確認窩子裏誘來了魚,我們就要力爭將魚釣上來,因為好不容易將魚誘來,不要因為對浮漂動作的判斷失誤過早的提桿造成驚魚、跑魚甚至攪窩的情況出現,對起桿的判斷一定要穩紮穩打,在無法確定是對象魚吃口的情況下,寧可多等待一會後再判斷也不能操之過急的起桿,要知道看漂也是享受。起桿過程中應註意:提桿時機相當重要。要準確選定提桿時機、首先要對漂動作看清認準。新釣手提桿寧少勿多,寧等勿急,要穩,要沈住氣,不可看漂稍動急於提桿、魚還未吞入即提桿跑魚驚魚;提桿的力道註意不要用力太猛、而造成脫鉤、斷線、折桿;釣到較大魚更要沈著,魚會拼死掙紮,可通過不斷改變魚桿的角度遛魚方向,盡量逐漸消耗魚的體力。

上面簡單介紹了包食底釣法的基本步驟、各個環節的操作方法以及相關註意事項,還有許多的環節和傳統釣的方法基本雷同,所以不在詳述。另外,由於本人文字水平有限,無法全面的將武漢的包食釣法很精確的介紹給各位愛好包食釣的朋友,文章中也存在許多不對的地方,敬請廣大的釣友朋友批評指正

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。

![[臺釣技巧] 包食釣法 - 臺釣技術 -](http://hx.cnfisher.com/statics/images/v9/logo.png)