解密 浮標實用技術

浮標產品現如今已是花樣繁多,但在最開始的10年只是“達摩”一枝獨秀、“水之峰”遍地開花的局面。這種手工製作的浮標盡管材質不同,但將孔雀翎或蘆葦剖開、再一片一片用刀削出需要的形狀,然後合起來,插入現成的玻纖棒再用膠粘住的加工工藝其實並不復雜。然而同樣的浮標,有的一翻身就站穩了,有的則搖搖晃晃把應該表現為向上的魚訊過濾了,其間的差距遠遠比看上去復雜得多。隨著實踐的深入,釣魚人發現:一支完美的浮標應該在造型、腳和標尖的關系上有一個合適的比例。否則浮標就沒有個性。

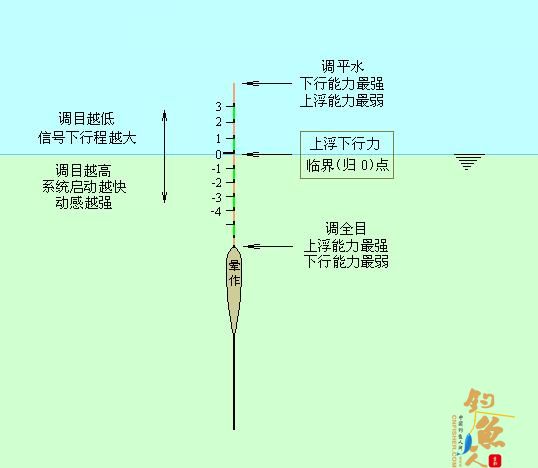

玻纖腳浮標:在共性中強調個性浮標的腳只有一個功能,就是插入浮標座,與釣線連體。體現在早期浮標上就是:不管標身采用什麽材質、不分貫通與不貫通,都是一律用玻璃纖維棒作標腳。現在,我們可以因為浮標標腳的長短、粗細和輕重去判定它適合哪種釣法,但10年前都是按照調4釣2、搓餌釣底來認識它的。拉餌術出現之後,我們對浮標的認識改變了:首先是標身太長,使釣淺受到限製;其次是玻纖標腳的細和軟影響浮標翻身;再就是標身浮力與重心失調,造成動作的誇張或隱蔽。於是圍繞著標身造型和標腳對反映魚訊的影響等問題,就有了一場浮標的變革。

腳在浮標的運動中到底扮演了什麽樣的角色?

且看如下3支浮標在拉餌打浮時的表現: 1.蘆葦“仙水”0號,標身長120毫米,肩寬5毫米;貫通型細碳腳,長50毫米;實心標尖,長110毫米,8目。它用於擊底時不管調5目還是3目,翻身後幾乎沒有阻力就站直了,此時標身頂部露出水而約l毫米,然後有一個短暫的停頓,接著以大致相同的速度下行到釣目。期間下行到調目的速度比較快,由調目到釣目要稍微慢一些。用它打浮,翻身速度沒有變化,但浮標與墜的距離短了,站直後的停頓時間相對縮短。如果魚在這個當口兒咬鉤,則浮標至少有3種表現:

(1)停頓延長;(2)由站直變為傾斜; (3)迅速下挫。只要不是眼鈍手慢,這3個動作是可以抓得住的。然而,這種瘦身而作“兩沈一浮”(何蔚藍語,“兩沈”指標尖和標腳,“一浮”指標身)設計的浮標都有下挫快的特點,並因標腳細長而形成較強的下行慣性,所以標尖下幹亍中出現的停頓非常短促,動作稍慢或稍一遲疑就滑過去了。用這種浮標打浮,沒有敏銳的眼力是抓不住信號的。為了使瘦身細長腳浮標在下行快的同時克服停頓信號弱的缺點,許多釣手經過對比後多采用剪去實心標尖,換上空心標尖,使浮標結構變為“兩浮一沈”。

這樣浮標的整體浮力增大,標尖下行速度放慢,停頓和下挫都容易抓住了。 2.蘆葦“水之峰”1號,標身長140毫米,肩寬6毫米;貫通型玻纖腳,長55毫米;實心標尖,長130毫米,7目。玻璃纖維的特點是軟,捏住標腳將浮標作水平方向的上下抖動,“水之峰”比“仙水”晃動得更加厲害。兩支浮標外形和結構一樣,但打浮的不同是軟而長的玻纖腳翻身遲緩,站直後高9毫米,染成紅色的標頂露出水面,說明加長的標腳對浮標的浮力沒有影響。之後標尖緩慢下行,降速均勻,在兩鉤無餌調4目、拉餌釣2目的情況下,凡到達調目前出現停頓和加速的中魚率達到80%。可是,之後由調目到釣日的過程中,停頓魚訊不見了,代之以擡標半目並繼續保持著較高的中魚率。

與此同時出現了一個怪現象:標尖下挫變輕了,幅度小了,常常是輕輕下挫1目、半日甚至一個黑格就中魚了。打浮主要是抓標尖下降過程中出現的動作。原為底釣設計、適合於調4釣2的浮標之所以出現下挫快、不中魚;下挫輕、反中魚的現象,是因為標身浮力增大了,相應的標腳重量也隨之增加,但遺憾的是玻纖標腳太細了,延長5毫米得到的重量不能平衡標身直徑增大1毫米所增加的浮力。所以“仙水”翻身標頂露出水面l毫米,而“水之峰”翻身是露出水面9毫米。標腳不能平衡標身浮力,浮標下行就慢,這在打浮時是不允許的,因為它會削弱魚的咬鉤信號。 3.軟身孔雀翎“聖人”型3號,標身長140毫米,肩寬5.5毫米;貫通型玻纖腳,長50毫米;實心標尖,長130毫米,10目。造型與“水之峰”1號幾乎一模一樣,不同的是材質變了——輕質羽翎比空腔蘆葦略重;標身長度相同而肩寬縮小0.5毫米。

這又意味著浮力降低,為此調整標腳配重,縮短5毫米。不要小看這樣的改動,帶來的客觀效果可以從3個方面得到體現:

(1)同樣是玻纖腳,因為縮短了5毫米就變得硬了。另外,貫穿標身並與標尖一體的玻纖棒被實心羽翎固定,在它被墜重撬出水面時不會彎曲,浮標翻身加快。

(2)過去孔雀翎浮標的腳和尖都是采用兩端插入的方式,中間沒有“主心骨”。如果連續拋鉤,浮標頻繁翻身和水面有油汙的話,則水面對浮標的吸附會延緩其翻身。

(3)孔雀翎浮標的特點是治“亂”,規避亂層魚引起的標尖上竄下跳,可是有些人不習慣,總覺得下挫一黑格的動作不夠,改成兩沈一浮,下挫動作放大了又不是很大,視覺上就容易接受了。用“兩浮一沈”的孔雀翎浮標打浮都是調鈍釣靈,如兩鉤無餌調2日、1日半,釣半目或平水,還有人調平水、釣負目,專抓標尖冒出水面的動作,這對普通釣手來說是有難度的。將孔雀翎浮標的一沈改為兩沈,利用標腳和貫通標身的玻纖棒重量平衡標身浮力,對於不善於調標和只知道調4釣2的人來說,它的積極意義就是:簡化調標,移調4釣2於打浮。 循著浮標的變革之路我們看到:材質更新經歷了蘆葦、通草、桐木、塑料、孔雀翎、EVD發泡材料和巴爾杉木,已經是山窮水盡,很難找到更好的材料了;以我們日前的認識,流線形的標身造型不可能有大的改變,所謂創新也無非是長短粗細和肩高、肩寬的變化;作為觀察魚訊的標記,標尖的空心和實心以及一半空心、一半實心的“龍鳳尾”等等,雖然一定程度上起到了改善浮標功能的作用,但釣手選擇什麽標尖的浮標是以它認知的魚情為出發點的,並因操作習慣的不同而表現出一定傾向。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。