搓餌從底釣到浮釣

懸墜釣組可以用修剪鉛皮和更換魚漂來調整釣棚,下層無魚改釣中層、上層,利用釣棚變化,西南風照樣有大收獲。

7月3日,是今年第一個高溫天氣,最高溫度34~35℃。中午,我在一密度很高的池塘搓餌釣底。按常規,搓大餌連拋5竿後,搓小餌肯定能釣上魚來,可是今天不行,不管是大餌、小餌,腥的、香的,拋鉤20余次,連魚星也難見。過去,魚不咬鉤的情況也遇到過,但總不會一點進窩的跡象也沒有啊。顯然今天的魚不在水底,但也不在上面,因為只偶爾見到遠處水面有魚綻出的水花。底釣不咬鉤,水面少見魚,原因可能只有一個:魚在中層。

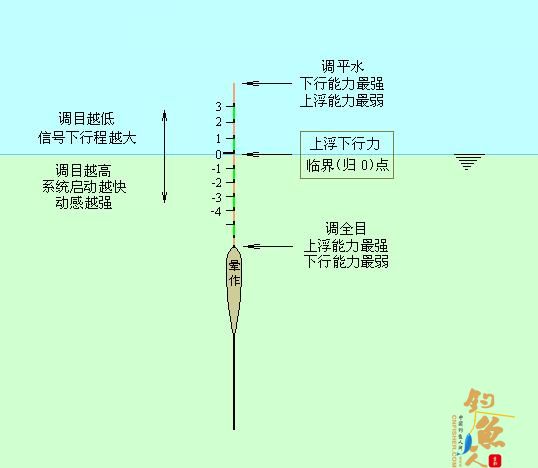

於是,我把3號硬漂尖魚漂換成軟漂尖的孔雀翎6號,調兩鉤無餌漂示竿全部露出水面,又把適合底釣的純香餌換成松散性較強、味感偏淡的基礎餌。然後,搓一餌拋鉤,壓水後測得一餌的重量相當於3目浮力,再連續壓水兩次,看到殘餌還能把漂尖壓下1目。這樣兩鉤搓餌,下沈到位漂尖應該露出水面1目,但不能保證每次搓餌都是一樣大小,所以在大餌把漂尖壓得看不見時,可以通過壓水把餌溶化掉一部分,漂尖就露出水面了。

從底釣到浮釣,釣棚設定在什麽深度,是在試探中得到的。這裏的水深2米,魚在水的中層可拋棄下層,直接釣半水,其區間約在0.7~1.5米之間。因為如果有魚的話,1.5米以下的下層在底釣溶散了那麽多釣餌後,至少應該有一部分魚會在離底5~30厘米的位置上截餌,沒有這個動作,魚肯定在上面。從水面到0.7米深度稱為上層,在天氣悶熱的時候,這一區間聚魚最多,是釣浮的理想深度。但今天不同,風力3~4級,人熱得汗水直淌,可是水面波紋不斷有魚活動,說明魚不需要上浮太高就能獲得足夠的溶氧。釣半水還是釣上層,可以根據魚在水面活動的情況來確定。

天氣悶熱,微風而水面平靜時能見到水花頻現,說明魚上浮較高,可釣上層;反之,應釣中層。天熱,但不覺得悶,風較大,水面波紋起伏,則上、中層都有魚,拋鉤遠可以釣淺一點,如5.4米竿的釣棚可設定在0.4~0.7米;3.6米竿拋鉤近,釣棚要適當加深,可釣0.8~1.2米。但有些情況,如水溫高、密度低、魚種雜、魚在哪個水層從跡象上看不出來,釣棚的設定應該以魚訊出現在某個深度的頻率為依據,而且找到了也不能在一個深度上釣得太久。因為釣餌的下沈是一個不斷溶散的過程,它可以把上面的魚往下引,也能把分散在同一深度上的魚集中起來。如果兩餌到位後繼續溶化,也可能把已經聚窩的魚往下引。所以,當一個深度再沒有魚咬鉤的時候就得重新選擇釣棚了。

前人總結的西南風,釣兩頭,是因為明知魚上浮也不能讓墜鉤平底的釣組去適應它,所以只能利用早晚兩頭魚還沒有上浮的時候去釣它了。不難理解,魚的上浮是由水溫增高引起的被動行為。可是我們更發現,追隨著魚餌的溶散,下層生活的鯽魚會主動上浮,而且在冬天水溫極低的情況下也是這樣。所以,堅持鯽魚底釣不是好辦法,正確的方法是從底釣到浮釣,哪個層面上有魚就把釣棚設定在那裏

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。