臺釣壓水的理論和實踐 為什麽要壓水

傳統釣組把釣線分為腦線、水線和風線三部分。腦線又稱綁鉤線、腳線、子線或墜下線,它指的是墜與鉤之間的一部分釣線。從墜上到漂的那段釣線習慣稱之為“水線”,是因為它垂直於水體之中。區別於水下和水上,人們把竿尖到漂懸空的那部分釣線稱作“風線”,是因為它受風力影響有移動釣點之虞。正是從這一點考慮,於是就有了臺釣壓水可阻止漂、鉤移動的需要。“壓水”的第二個作用是加快力的傳送,即在揚竿過程中可以有效地減少水對釣線的阻力,壓水後,竿的指向和漂上線形成直線。而傳統釣組是竿尖與風線成直角或鈍角,並在漂與風線的銜接處也會出現類似的情況。揚竿的腕臂之力達於竿尖是力的橫向傳遞,折向於風線之力改為直傳,再傳於漂、線的前後兩處銜接點,力又轉了兩個彎。經此三折不僅出現力的減弱,而且還在這三個折點上貽誤了時間,這是傳統釣組揚竿不及臺釣利索的重要原因。

臺釣壓水後的“懸墜”釣組,揚竿之力直傳於漂尾僅有一個折點,且因漂上與漂下線之間的夾角是一個鈍角,力的損失遠較直角為小。當然,我們也不否認臺釣揚竿會在竿尖出水之時有一個事實上的折點,也會造成力的損失,但它仍然較傳位釣組能更快地將力傳於鉤,這是不庸置疑的。“壓水”的第三個作用,是造成墜下雙鉤成跨步支撐之勢。

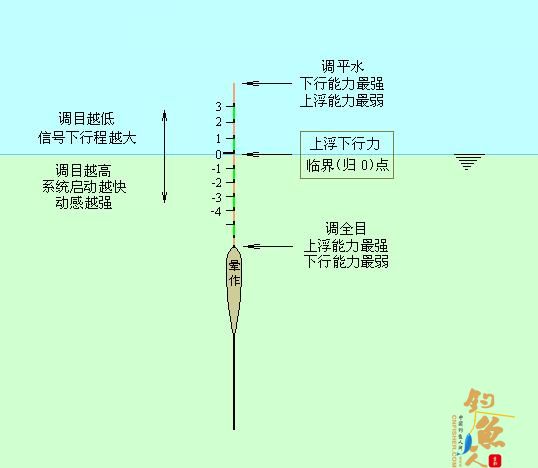

由於壓水是在漂立起接近站穩之時進行的,竿尖輕輕將漂上線壓入水中要向後拉回一段距離,於是在水底的雙鉤就出現如下情況:腦線較長的一鉤先觸底,短線之鉤正帶著墜向下墜落或觸地之時向後拉施,漂下線與墜隨之向後移動。由於較長腦線之鉤觸地後的摩擦力大於短腦線之鉤,故墜帶著短線之鉤後移會使兩鉤形成距離。繼之,竿尖前推是在墜的重心穩定之後,復原的只是墜上線。於是,就有了較短腦線之鉤和墜與墜上線成直線,較長腦線與墜成斜線的結構組成。“壓水”還有校正釣點、驗證歸零、調整遲鈍與靈敏等作用,就不細述了。

“壓水”的實踐意義:正確的壓水動作在有關“臺釣”人門的著述中已有較為詳細的闡述,但實際操作中的走調變樣即使是高手也難保百無一失。半路出家,由傳統釣法改為“臺釣”最容易出現的問題有哪些呢?且看——拋竿受技術原因,釣具匹配不當和風力的影響,鉤的落點不能達到預定位置。漂上線成垂弧或盤曲於水,雖經壓水後拉成直線,但竿尖前推,漂上線的垂弧依然存在。因而兩鉤並擾難成跨步支撐。根據水情判斷,魚群出現於近處水區,拋竿失去現實意義。使懸墜釣組作傳統釣技運用,也用不著壓水。傳統揚竿姿勢借助釣組的科學結構,於是實現了“推陳出新”。漂大、墜重、竿軟,拋竿因竿身彈性的反作用力,在鉤輕墜重的情況下,跳起的腦線便鉤餌的沈速慢於墜的下落,因而形成一鉤墜底、一鉤因腦線纏於墜無法落底的情況。

壓水雖時間掐得很準,卻難以實現調4釣2,並有將魚引離底層的副作用。軟調竿壓水,因水的阻力作用,壓的動作未能到位,看上去是漂移動了一定位置,並有推竿復原必成兩鉤跨步定勢,但實質上只是墜上線略呈傾斜後重新垂直,而墜並沒有移動。兩鉤在水底既不能分開,也就必然有糾纏和累疊。.上述“流行病”該如何醫治呢?首先是練習迎風拋竿的技術,且要選小號漂墜。在技不能勝的惡劣氣候下,可以適當調整漂墜,來限製動作的變形。必須使平面拋出的鉤墜借竿身上揚之力達到最遠點,唯有這樣才能使漂上線保持直線。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。