調漂之浮標調的是什麽 —上

本文起草時,先定名為“剩余浮力的當今思考”,等文章寫完了,覺得還是換個名比較好。因為,自打“剩余浮力”這詞兒問世以來,“理論界”好象就從沒消停過,圍繞它所引起的爭論此起彼伏,沒完沒了。這幾年,報刊媒體或網絡如果悶了,拿它出來磕打磕打,準能熱鬧一陣,披掛上陣的各路好手隨時踴躍。在池釣理論上,“剩余浮力”問題,恐怕算得上“爭議之最”了。但議來議去卻還是結論渺茫,甚至越議越懸!致使有些實戰派釣友對它失了興致,或幹脆判個子虛烏有、故弄玄虛的罪名,槍斃了………所以,題目興許關乎俺這破文章的命運,弄不好內容會被題目牽連冷遇,冤!

盡管“剩余浮力”招牌不太討人喜歡,然而有人卻認為:浮標調來調去還真離不開“剩余浮力”,您信嗎?

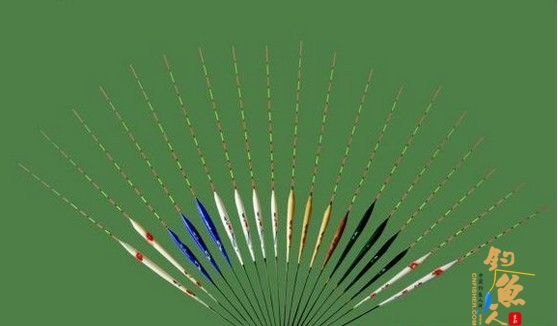

最近無事,翻出03年第8期舊[垂釣]看,臺灣李嘉亮先生寫的“一拖一觸狙羅非”,記得曾是我非常欣賞的一篇好文章!切身經驗、具體詳實、堪稱經典。但今再品李先生有關軟硬尾浮標調法區別方面的一段敘述,卻恍添了些“美玉微瑕”的感覺......

文中說:硬尾標調“一拖一觸”與軟尾標方法不同,因硬標尾本身沒有浮力,所以必須提前預調出少量標體......如果我沒理解錯的話,李先生認為:硬標尾之所以能像大家看到的那樣立在水上,是由於標尾與水面接觸處的附著力(表面張力)及風線牽製等在起決定作用!否則硬尾標調過漂身就將“隨意平衡”,或“應該”下沈。 此說法,有違客觀常識,俺只能表示異議了!

鐵船的水上部分(包括乘客和金屬桅桿等),之所以能浮在水上而不隨意平衡或下沈,是因入水船體所受浮力已經平衡掉了整船的所有重力(包括乘客),就“船-水-地球”這個平衡系統而言,水上部分的重力已不會二次體現!否則,倒黴的乘客們恐怕就有被“隨意平衡”入水的危險了。

硬尾標原理相同!隨意平衡現象另有其因!一般以整標浮力過小不足以克服表面張力(尤其冬季低溫)影響情況居多(還有漆層親水性等),小號軟尾標同樣存在這個問題。

繼年初對“剩余浮力”的又一輪大討論之後,05年6月和9月兩期[垂釣]上,刊發了北京胡先生具有總結性的文章。就軟硬尾浮標信號差異問題,進行了水上標尾動態入水過程中“可轉換浮力”方面詳細的論證甚至強調。似認為:硬標尾在水面以上時具有下壓的重力,一旦被拉入水,在“失去”重力的同時又增加了排水浮力;而軟尾標水面以上部分基本沒有重力,入水後能體現“額外”浮力。

因胡先生的文章寫得十分具體,又有圖例分析,為此,我倒很費了一番腦筋反思推敲……胡先生最終在運用規律方面的認識,寫得比較客觀;但這“可轉換浮力”論點本身,首先背離了浮標整體意識!又把註意力集中在了標尾局部,這就如同坐在船上單獨掂量失重乘客的體重(平衡系統配重之一)一樣,宏觀方向走偏!因此所闡述出的觀點必然有違基本重浮力平衡原理。試問1:不論軟標尾硬標尾,在水上或是水下,它們還有“重力”嗎?試問2:假如依君所述:硬標尾在水上時具有重力,入水後(除排水增量外)則失了重力,重力到哪去了?被水吸收了嗎?

在下感覺,剩余浮力問題,長期以來之所以觀點難一,久爭不下,主要有兩方面原因。

一方面:是剩余浮力的定義!最早大師們創出“剩余浮力”這個新名詞兒時,意義所指是一支浮標的先天固有承載力,也就是大家習慣所稱的浮標“浮力”。後來,“調目剩余浮力”和所謂“釣目剩余浮力”等引申概念相繼產生!大家想一想:一個“剩余浮力”名詞兒,同時可指三個不同概念,若在一篇文章中交相出現,而又不予具體前置說明的情況下,能幸免不暈的讀者有幾個?

第二方面:後來引申出的,經無數釣友體會至今的“調釣剩余浮力”概念,實際上具有靜態和動態雙重內容,而以往則把它們混為一談!造成公說公有理,婆死活不能認!因為倆人說的不是一碼事!

一、靜態剩余浮力

有人說,釣魚人運用的不是阿基米德浮力定理,這話肯定有人反對……

1、剩余浮力最初的造詞“定義”

把鉛皮直接裹在標腳上直至標尾平水即將下沈,忽略鉛皮體積的排水浮力不提,則鉛皮的重量即可稱作這支浮標的“承載力”,其大小=全浮力-浮標自重。

也許有人懷疑,承載力是不是浮力呢?當然是嘍!任何比重輕於水的“浮體”都具有水上或水中承載力。就像輪船的承載力是水的浮力作用結果一樣,浮標的承載力也是水對浮標所產生的浮力、除平衡本身重力之外的“剩余量”。

如果我沒領會錯的話,大師們最初創造“剩余浮力”這個新名詞時,其意義就是指浮標的“承載力”。其實說白了,它無非是釣魚人平時掛嘴邊上的浮標“浮力”而已。如“5號標比1號標浮力大”,誰都明白說的是什麽。這“粗線條”的日常習慣用語,雖然有點不太符合科學定義,但長期以來大家約定俗成,倒也相安無事,況社會上也統統是這個叫法……

相反,假如有人平時說話改成這樣:“5號標比1號標剩余浮力大”,或“兩支標沒入水之前,就有不同的剩余浮力”,我看多數人要暈!尤其是那些愛較真的知識形釣友或專家們,免不了會問:按阿氏定律來說,浮力,是水給浮標的,浸入多少獲得多少。沒下水,何來剩余?

承載力,屬浮標本身因材質密度、體積及做工不同的先天能力表述詞,且與浮力概念不相矛盾,即可用來表示一支浮標的總承載量大小,如:“這只標的承載力比那支標大1克”;又可泛指浮標的承載能力,如:“中空標比實體標承載力大”等。

在“調釣剩余浮力”概念已逐漸被大家認識、運用的今天,若仍按大師意圖,非把浮標的固有水中承載力強稱“剩余浮力”,解釋起來會相當矛盾!況一詞多用,尤其不妥!我看不如還“浮力”或“承載力”本來面目

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。