臺釣調漂新說

臺釣的調漂理論由“調”和“釣”兩部分組成,概括為“調靈敏,調遲鈍;釣靈 敏,釣遲鈍”。其中,“調”是“釣”的基礎,是關鍵所在。“靈敏”與“遲鈍”是 描述靈敏度的簡單術語,“靈敏”是靈敏度高的意思,“遲鈍”則是靈敏度低。毫無 疑義,調漂的核心是靈敏度問題。

註意到“調”的實施對象是釣組,而“釣”是掛餌的釣組,二者的物質基礎不同, 但都打上了“靈敏”與“遲鈍”的印記。由此產生的問題是,不同的物質基礎能有相 同的“靈敏”與“遲鈍”嗎?還有,“靈敏”的上限是什麽?“遲鈍”的下限是什麽?都 應該界定。否則,“靈敏”與“遲鈍”不著邊際,似乎可以隨心所欲地延伸。因此, 正本清源,正確認識靈敏度的客觀規律,克服“調”“釣”中的弊端,使之科學化, 乃是理論和實踐的要求。

一、靈敏度之本

釣組通過餌與魚發生作用。掛餌的釣組,即由線、漂、墜、鉤、餌五要素和返撚 環等附件組成的完整系統,稱之為釣系。垂釣中的靈敏度指的是釣系對魚訊反應的敏 感程度,而漂是其顯示元件。不言而喻,釣系是靈敏度之本,靈敏度是釣系的固有屬 性。因此,釣系是認識和論述靈敏度的基本出發點。這是個大前提,不能含糊。

釣組也有自身的靈敏度,並影響釣系的靈敏度,但它不能取代釣系。從整體原則 上說,釣組是釣系的一個子系統,二者是部分與整體,局部與全局的關系。這裏餌是 關鍵因素,釣組和釣系的區別就在於此。“調靈敏,調遲鈍”用釣組論斷釣系的靈敏 度,是認識上的顛倒,同時意味著否定了釣組和釣系的區別,混淆了大前提。

如果說,混淆大前提是認識上的糊塗,那麽,在糊塗基礎上建立理論,必然要借 助絕對觀念。即把“靈敏”與“遲鈍”普遍化,使之成為獨立於釣系之外的絕對觀念。 然後把絕對化的“靈敏”與“遲鈍”強加在釣組上,反過來論斷釣系的靈敏與遲鈍。 其結果無不漏洞百出。“調的目數越多,越靈敏”,等於說漂尾的目數越多越靈敏。 “調的目數多,墜子輕,故靈敏”,等於說無墜最靈敏。事實上,釣系半水平衡最靈 敏。

二、懸墜條件下靈敏度的上下限和靈敏度規律的定性描述

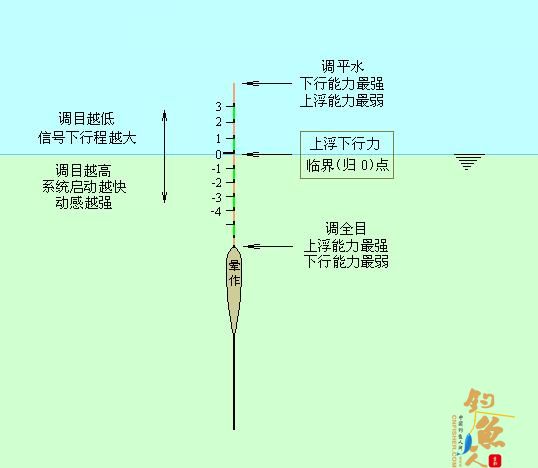

1.釣系的懸浮點.靈敏度上限

釣系半水平衡時,漂顯示的目數稱為釣系的懸浮點,記為漂點A。眾所周知,半 水平衡時,釣系水中部分的總重力被水的總浮力相平衡,處於最靈敏狀態。因此,漂 點A又稱為釣系的靈敏極限,是釣系靈敏度的上限。

餌重的變化影響上限。漂點A對應於初始餌重。半水是幾何條件,指釣系的水中長度(由漂顯示的目數到長腦線鉤底)小於、極限 是等於釣點水深。

2.墜子的懸浮點·靈敏度下限

為敘述簡便,返撚環並入墜,不單設項。使線、漂、墜組成的系統半水平衡,漂 顯示的目數稱為墜子的懸浮點,記為漂點B。該點是墜子懸浮的最低條件,意即漂目趨 過該點墜子沈底,否則懸浮。

放長水線,使墜子即將沈底,此時雙腦線、鉤和餌都完全沈底,釣系處於懸墜的 極限狀態。與此相對應的靈敏度稱為懸墜條件下釣系的遲鈍極限,是釣系靈敏度的下 限。從漂點上說,因為墜子尚未沈底,故靈敏度的下限含在漂點B內。

3.靈敏度規律的定性描述

實踐表明,在懸墜釣法中,釣目離漂點A越近越靈敏,並以漂點A為界點;反之, 釣目離漂點A越遠越遲鈍,並以遲鈍極限為界點(從漂點上說,以漂點B為界點)。

可見,在懸墜釣法中,漂尾上的AB段是釣系靈敏度的有效區間;該區間的大小取 決於雙鉤和雙餌的重量之和,而與墜重無關;區間中的漂點從A到B靈敏度依次遞降; 各點的靈敏度都是可確定的,但影響因素較多。

三、虛無飄渺的“調靈敏,調遲鈍”

釣組半水平衡時,漂顯示的目數記為漂點C,稱為釣組懸浮點或調目。漂點C到漂 點A的距離取決於雙餌重,到漂點B取決於雙鉤重。

按“調靈敏,調遲鈍”的說法,調四目比調三目靈敏,比調五目遲鈍。那麽,四 目是由靈敏到遲鈍的轉折點,應是非靈非鈍的中性點。推而廣之,漂尾上的點都是中 性點。事實並非如此。作為AB段內的漂點C不可能是中性點,而有自己的靈敏度。例 如,鉤輕餌重,C點靠近B點,靈敏度偏低,等等。

出現這樣錯誤的原因是,以調目作為靈敏度的標準,劃分“靈敏”與“遲鈍”。而 調目並無客觀標準,憑經驗任意選擇,於是形成了靈敏度的多標準。多標準其實是無標 準。漂尾上的點都變成了中性點,還有什麽“靈敏”與“遲鈍”之分呢? 設想將漂點C向下移動,相當於減小墜重,增大調目。對已定的餌重,漂點間的距 離AC和CB保持不變,漂點A和漂點B隨之下移。這就是說,增大調目只是改變了區間AB 的起止目數,並不能改變有效區間及其表示的釣系靈敏度。反之,漂點C上移,也不會 改變釣系的靈敏度。

通過以上正反兩方面的論述,可以得出結論:“調靈敏,調遲鈍”是虛無飄渺的 不實之說,應予以否定。

四、調漂新說

“釣靈敏,釣遲鈍”來自實踐體驗。隨著人們對懸墜釣法認識的深入,“釣靈敏, 釣遲鈍”顯得淺薄空洞。試想,對著漂尾上的AB段,指手劃腳地說:釣漂點A比釣漂點 B靈敏,釣漂點B比釣漂點A遲鈍。豈不幼稚可笑!在這種背景下,調漂新說應運而生。

“調”是為了“釣”。不同的釣法有不同的調法。從懸墜釣法上說,無非是:① 釣浮;②釣“上餌懸浮,下餌沈底”;③釣“雙餌沈底”。若要兼顧三種釣法,需要 掌握三個關節點。這三個關節點是:釣系的懸浮點(漂點A),墜子的懸浮點(漂點B), 及上餌懸浮點(記為漂點D)。下面定義漂點D。

掛上餌的釣組半水平衡時,漂顯示的目數稱為上餌懸浮點。漂點D是上餌懸浮的 最低條件,意即漂目趨該點上餌沈底,否則懸浮。

三種釣法的區分是:

漂點A是釣浮的標記。調節水線長度可進行不同水層的釣浮。

漂尾上的AD段是上餌懸浮的有效區間。把釣目控製在此區間中,就是釣“上餌懸 浮,下餌沈底”。

漂尾上的DB段是懸墜條件下雙餌沈底的有效區間。把釣目控製在此區間中,就是 釣“雙餌沈底”。

這種建立在釣系的靈敏度規律上的調漂法簡稱“三點、三釣法調漂法”。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。