在海釣選點時,我發現很多釣友都不太習慣在白沫帶的影響範圍內下竿,甚至還對那些正常的現象產生誤解,認為這種地方容易掛底、假魚訊太多、釣組常常亂漂一通、很難順利操控等等……

在白沫帶中垂釣真有這麽難嗎?本期讓眾位釣友能夠按部就班地對白沫帶的成因、特征、魚性及下竿方式等等都有一個通盤了解,再加大量的實地操作,就應該能順利地掌握這個特級釣點的攻略秘技了。

一、白沫帶的成因

在波浪從外海推向陸岸、沖上岸壁、再退回海洋的整個過程中,海水分子經歷了一連串的能量轉換,並以大片的白沫帶作為其壓軸演出。

細看這段過程:首先是大量動能以水分子為媒介從外海向岸邊傳遞,於是我們看到了波浪。但出乎很多人意料的是,這過程並不是海水在“流”向岸邊,而完全是能量在移動,水分子本身實際上並無橫向(向海岸)的位移,它們只是在接收和傳遞動能的那一瞬間,做出了縱向(上下)的運動而已。

當能量傳遞到接近岸邊時,因為海水的深度變淺,水分子上下運動的空間遭到壓縮,於是產生力向上聚集的現象,這就是越靠近岸邊浪頭越高的原因。在聚集的同時,靠近海底的水分子因摩擦作用而遲滯,但表層海水仍維持原來的運動狀態,於是在波浪高到一定程度之後,浪頭前端將變得太過陡峭,因而向能量前進方向分散。

假如浪頭在分散前或分散中撞上岸壁,就會造成一個相當壯觀(當然也得看浪頭大小和岸壁地形而定)的水花飛濺景象。即使浪已崩潰,或岸際深度夠大而使浪頭堆積、分散的現象不至於發生,水分子所傳遞的動能也一樣會和著大量海水一起撲上巖面。在這個過程中,那些動能會因水分子向高處激濺而轉變成位能,然後由於重力的影響,水分子流回大海,位能再度轉變成下沖的動能。

當水分子流回大海時,它們會夾帶著大量空氣倒灌下去。通常情況下,傳向岸邊的動能越大,海水撞擊巖壁的力量就越大,水花濺得也就越高,而它流回大海時所夾帶的空氣也越多,灌入的深度也就越深。

二、白沫帶的特征

典型的白沫帶,其縱剖面大約是呈半碗型的(見下方插圖),也就是說氣泡在水中彌漫的範圍看起來像半個碗的形狀。這“碗”的深度和廣度跟波浪的大小(其實應說傳遞的能量大小)及岸邊巖石地形有關,浪越大、地形越陡峭時,沖上巖壁後反灌回大海的水勢就越強,空氣被其所沖下的深度也越深、範圍越廣大。

上述狀態會引起三種現象,並恰好和文章開頭所說的容易掛底、假魚訊太多、釣組常常亂漂一通等問題聯系到一起。

首先,波浪沖上巖壁後反灌回大海的力量,會在磯邊引起強烈向深處拉下的水勢,釣組只要進入其影響範圍就會被迅速帶下去,因此當水流夠強或水不夠深時,掛底的情況就很容易出現了。

其次,巖礁海岸深處的地形通常都是溝坎起伏、亂石羅列,假如巖壁形狀合適且波浪大到足以讓反灌回來的水勢下抵海床,那麽水分子來到這個區域後,就會在礁石溝坎間形成旺盛的吸引水流,釣組也會被帶得團團轉,導致許多“假魚訊”。

其實就算浪沒有大到能夠把水花灌抵海床的程度,或者是岸邊深度很大以致白沫區的勢力範圍達不到海床(這種情況也很常見),下沖水勢到達它所能及的深度(亦即位能完全釋放)之後,也會轉變成不規則的橫向流動,這同樣會造成類似吸引水流的效果,所以還是能引起所謂的假魚訊。

最後,稍離開岸邊一點的白沫帶內因有大量氣泡向上翻騰,會帶動海水也跟著往上漂,但這些水和著氣泡上升後,又會引起周圍的海水卷進來以彌補騰出的空間(見下頁插圖),所以釣組在這一帶難免被帶得亂漂一通,使釣者很難把釣組狀態控製好。

既然有這麽多討厭的問題,為什麽還要說此區是特級釣點呢?其實只要釣者不放任釣組去掛底或隨水流亂跑、不把吸引水流視為製造假魚訊的麻煩,這種水流就會變成推送釣組和誘餌的絕佳工具。

更何況,在白沫帶進出的魚兒的活動還有一定的規律,只要能加以掌握,就等於買好豐收的保證書了!

三、白沫帶魚類的活動特征

對魚類而言,白沫帶的意義跟我們的認知是完全不同的,因為它們是從討生活和避免生命受到威脅的角度來看事情,而不像我們以休閑、征服等為出發點。

那麽魚類是如何看待白沫帶的呢?我們不妨探討一下魚類的“心理”:

第一、大片白泡沫是一種很好的掩護,可以遮蔽天空中鳥類和岸上人類的視線,因此魚兒們得以放心覓食。

第二、波浪撞擊的力量往往會將藏在岸壁上的一些小型甲殼類、海蟲、海蟑螂等生物掃下海去,這些東西都是很好的食物。

第三、每年到了東北季風吹起的季節,岸邊會長出大量各式各樣的海藻,那些嗜食藻類的魚就會群集過來享受美味,而白沫區的波浪不只會掃下小動物,連潮間帶的藻類也一樣會被打入海中,於是對魚群構成了另一個誘惑。

此外還有些不那麽直接但是很明顯的理由,像波浪能引起氣體交換,使白沫區溶氧量變高;沖上岸再流回海中的海水會帶來許多鹽類,使浮遊生物大量繁生等等,也都具有讓魚類聚集的作用。

不過因為這區域有龐大的能量轉換,磯際浪腳翻騰、海面上覆蓋著大片白泡沫、水面下流勢洶湧,所以要來此地開齋的魚類必須具備高超的泳技、卓越的眼力、良好的體力,這樣才能適應環境,否則非但很難討到甜頭,搞不好還會撞得鼻青臉腫咧!

能在白沫帶討生活的魚族,大抵都具備行動活潑、吃餌迅速、身強體健、掙紮力道強等特征。它們有的會躲在白泡沫下方,借著大量氣泡做為掩護,伺機撿取被浪掃下來的生物;有些會跑到白沫帶與沿岸流交接的境界面(通常以潮目的型態呈現)活動,因為這裏是水流帶著各種漂流物打轉的地方;還有些魚種會直接沖進白沫區中攫取食物,甚至趁著浪勢直接欺到巖石邊上啃食藻類(如白毛、變身苦等物就經常如此),所以白沫區幾乎處處是標點,就看你的技術如何了。

還有,只要浪腳不是太弱,此區的大魚和小魚就會有明顯區分開來的現象。這是因為水流紊亂、洶湧,小東西要闖進來肆虐多半力有不逮,只有大家夥才能夠在白泡沫中快速進出,而小雜魚就只能待在水勢較弱的碗狀底部或外圍區域混吃混喝了。

但不管體型大小,這種釣點的魚吃活動的餌,浮標瞬間消失是很稀松平常的事,那種要沈不沈、委委屈屈的標訊在這裏幾乎看不到。

四、適用的釣組類別

很多人覺得白沫帶不好釣,其實了解了出沒此區魚類的特性之後,你應該已經明白:癥結不在於那裏的魚難對付,而在於釣者自己不適應那種水流,不知用什麽釣組、什麽操控手法才好,還有撒誘餌的功夫無法達到誘釣同調的要求。

理論上,只要操作得法,各種磯釣家夥都可以拿到白抹帶來施展,不過要說起哪些屬於比較簡單、易學、效率高的工具,我個人覺得以下幾個組合應是名列前茅的:

1)簽仔釣組

這只橫行很多海域、戰績輝煌到令人眼紅的裝備。它那大且集中的載重(轉環鉛)頗具抵抗水流之效,能讓釣組相當穩定,又可帶領釣餌快速抵達釣棚,再加上子線較短,傳遞咬訊相當直接,故可用來主攻流況趨緩的白沫帶邊緣,或者是白沫帶與沿岸流交接的境界面。

2)多標釣組

這是對二段式釣組、阿達利釣組、火車龍釣組的泛稱,它們都靠自重頗大的助投浮標來拋送,都靠輕敏的魚訊浮標來偵測魚訊,也都有釣棚深度受限的困擾,但只要操作得法,這些釣組還是很容易在白沫帶邊緣和與沿岸流交接的境界面獵取魚獲。

3)丹錐釣組

我比較喜歡玩這種釣法。針對不同狀態,丹錐釣組可以有不同的用法,例如固定式、半遊動式等等,但我個人覺得,只要是那種浮力小、造型符合流體力學、容易被吸下去的丹錐,綁個固定式的組合就可以輕松上陣了!真正的關鍵在於你不能把釣組被吸視為假魚訊,而是要好好把握這中魚的良機。

其他如長標、子線浮標、雙丹錐等等,在白沫區就不適用了——當然這是比較而言,並非絕對不能用。因為這些家夥操控起來相對比較麻煩,比如說長標有重量集中、殘存浮力太大、乘流性不佳等缺點,很難抓住吸引水流;子線浮標則因為太過輕巧,用於風平浪靜、流水緩慢的場合是不錯,但拿到浪腳澎湃、流勢洶湧的白沫帶可就無法勝任了;至於雙丹錐,因為兩顆浮標都有相當大的自重與體積,互相牽製的狀況比較明顯,所以很難讓釣組隨水流自然運動。

五、控製釣組狀態

前段最後一句話“讓釣組隨水流自然運動”,實在是磯釣的金科玉律。即使在流勢混亂的白沫帶裏,此原則依然絕對適用,那個“不能把釣組被吸視為假魚訊,而是要好好把握這中魚的良機”更是這原則的具體實踐。

怎麽實踐?請試試以下幾個辦法:

1)利用咬鉛的位置、數量來控製。

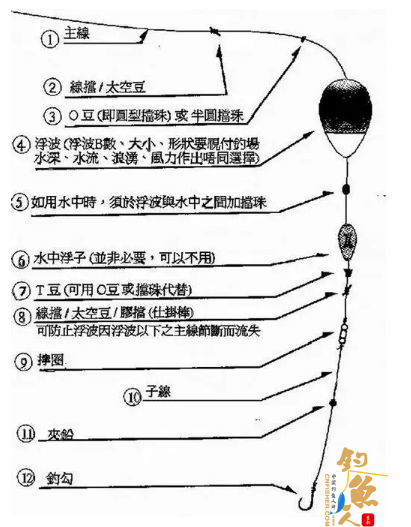

這是最基本的磯釣入門功夫,但也是困擾釣友最多的問題之一。其實只需掌握幾個簡單原則,要一窺咬鉛堂奧有何難哉!這些原則是:第一、能不用就不要用;第二、如果一定要用,盡量采用所能使用的最輕巧釣組(意即丹錐號數要盡量小、咬鉛要盡量輕);第三、不要把大量的載重集中到一個點上,因為那很容易造成線系的不自然轉折(見下圖),但也不能像釣溪哥那樣搞一串五、六顆上去;第四、流水不太急時,咬鉛數量可以較少、位置可以較高;流太急時就要考慮加大咬鉛的重量,甚至超過浮標承載範圍也無所謂;第五、如果流很亂,或是特別需要針對近底部下竿時,可在接近釣鉤的位置加一顆咬鉛。

2)控製拋投釣組的時機。

這是比較難的技巧,初學者通常不敢如此操作,原因是當波浪湧向海邊時,力量是向岸壁傳遞的,如果在這個階段把釣組拋在磯邊,十之七八會被推上巖壁造成線系磨損甚至割斷;但是如果趁波浪退下之際拋入釣組,強大的下吸水流卻會迅速拉直線系,把它往深處及遠處帶,所以你只需稍微提竿,控製釣組被拉下的幅度以免掛底就行了,剩下的工作就交給大海吧!

3)讓吸引水流自然運作。

跟上一項的概念類似,只不過這裏說的吸引水流,是指發生在離岸壁有一點距離的海底溝坎間者。當打算搜尋這種環境裏的魚兒時,可以將釣組拋到比腳邊稍微遠一些的地方,帶住母線讓水流充分拉開線系後松線使釣組自然下沈。當鉤餌到達吸引水流影響範圍的時候,浮標就會自動出現被拉下去的現象,此時即可如前段所言稍微提竿控製釣組被拉下的幅度,並順勢一面使母線保持在略為繃住的狀態(亦即不要太松弛)一面緩緩放線,搜索魚訊。

4)利用沿岸流操作。

當發現白沫帶與沿岸流交會處形成明顯潮目,且該區較易操控、魚況較佳時,可將釣組拋向沿岸流上遊,讓水流把它帶到白沫區邊緣,誘餌則仍撒在浪腳邊,這樣釣組和誘餌就可以在潮目內會合,達到引魚上鉤的目的。

5)控製操竿手法。

如果上述各點眾釣友都已經確實了解、熟習,這一項大概就不必費力去學了!充其量只是要註意一下如何避免掛底。而掛底在吸引水流中基本上是不容易發生的,因為吸引水流本身就出現於流動的海水繞過巖石障礙之時,所以除非釣組太重、太笨(例如線太粗、咬鉛或鉤子太重),或者是鉤上已無釣餌致使鉤尖外露,否則釣組都會隨著吸引水流一起繞過各種巖石障礙,而不是一頭撞上巖石造成掛底。

如果你實在不放心,那就試著運用“放——停——放——停”的手法,在釣組剛找到吸引水流的時候,打開紡線架讓線跟下去,當感覺吸力太強、拉得太快時,則直接用手指壓住線軸暫停出線;持續這個操作,讓釣組跟著水流運動,直到中魚或吸引水流消失、釣組浮出水面為止。

由於在此過程中紡線架是一直打開著的,而魚兒咬餌的動態又十分鮮明、兇猛,所以請務必提高警覺,一發覺咬訊就立刻關起紡線架準備搏魚,否則……嘿嘿嘿!

六、誘釣同調

磯釣的另一條金科玉律就是誘釣同調,但很多釣友都有個誤解,認為所謂誘釣同調就是要誘餌始終跟釣餌在一起;而所謂在一起,就是要把誘餌直接打到釣組所在之處;而所謂釣組的所在之處,就是指浮標的位置。

事情不是想象的那樣啦!這四個字的真正意思是:誘餌要和釣餌在恰當的時機、恰當的地點會合。

所謂“恰當的時機”、“恰當的地點”,當然也包括兩者始終同步運動,但這種情況並非經常可遇的,更多時候是必須把它們由不同位置、不同時間投入海中,然後運用打誘餌和操竿的技術去製造出“同調”的效果。

聽起來有點茫然是嗎?舉例解釋一下你就懂了。

像前文提到的利用沿岸流操作釣組的時機,就是一個很好的例子。因為波浪撞擊岸壁後除了會形成白沫帶,還會出現一道向外拖出去的反撥潮,只要懂得把誘餌撒入其中,它就會自動把各種食物碎屑和味道帶到潮目去。所以你可以看情況選擇是否要把釣組也丟在這反撥潮之中,如果發覺釣場上的浪況、風力、雜魚甚至同場下竿的人會幹擾你這麽做的話,就幹脆把釣組和誘餌分開拋投吧,只要能讓它們適時地“殊途同歸”即可。

其實白沫帶是最容易體現誘釣同調的地方。盡管水流看起來有些紊亂、洶湧,但反撥潮、吸引水流、潮目帶等重要下竿處都是條理分明的,距離岸邊又近,非常方便釣者觀察釣組和誘餌的運行狀態,再加上魚族眾多、吃餌迅速,任何聽來、看來、抄來、想來的釣法都可以拿到這裏印證,要是不加以把握真會對不起自己……

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。