詳解蜈蚣 [圖]

蜈蚣性畏日光,晝伏夜出,喜歡在陰暗、溫暖、避雨、空氣流通的低山地帶生活。平原地區雖然有分布,但是數量較少。它鉆縫能力極強,往往以靈敏的觸角和扁平的頭板對縫穴進行試探,巖石和土地的縫隙大多能通過或棲息。密度過大或驚擾過多時,可引起互相廝殺而死亡。但在人工養殖條件下,餌料及飲水充足時也可以幾十只在一起共居。

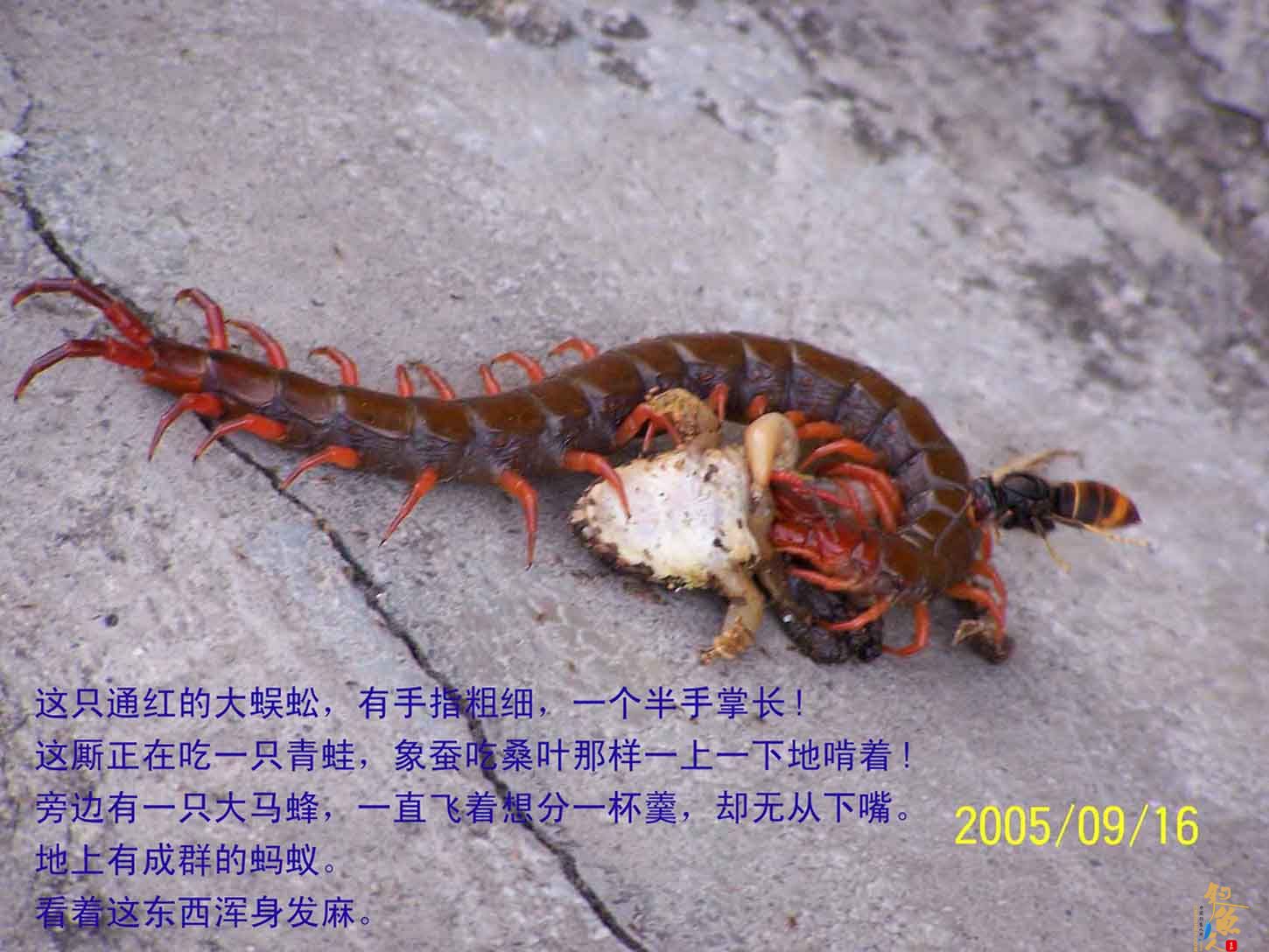

一、食性蜈蚣為典型的肉食性動物,性兇猛,食物範圍廣泛,尤喜食小昆蟲類。它有能射出毒液的顎爪,甚至可殺死比自己大的動物。蜈蚣所食的昆蟲有蟋蟀、蝗蟲、金龜子、蟬、蚱蜢以及各種蠅、蜂類,甚至可食蜘蛛、蚯蚓、蝸牛以及比其身體大得多的蛙、鼠、雀、蜥蜴及蛇類等。在早春食物缺乏時,也可吃少量青草及苔蘚的嫩芽。人工飼養時,可餵給泥鰍、鮮魚、青蛙、蝦、蟹等,但要求食物新鮮,稍有腐敗即不進食。

二、產卵、孵化蜈蚣為卵生。每年春末夏初,卵巢裏的卵粒逐漸發育成熟,一般產卵量在20~60粒,大多40~50粒,個別的10粒以下。產卵季節在每年的6月下旬至8月上旬,即在夏至到立秋期間,其中7月上中旬為產卵旺期。產卵前,蜈蚣腹部幾乎緊貼地面,自行挖好淺淺的洞穴。

產卵時,蜈蚣軀體曲成S形,後面幾節步足撐起,尾足上翹,觸角向前伸張,接著成串的卵粒就從生殖孔一粒一粒地排出。在不受外界驚擾的情況下,順利產卵過程約需2~3小時。產完卵後,蜈蚣隨即巧妙地側轉身體,用步足把卵粒托聚成團,抱在懷中孵化。產卵時,若受驚擾,就會停止產卵或將正在孵化的卵粒全部吃掉,這就是所謂蜈蚣保護性反應。

蜈蚣孵化時間長達43~50天。這期間,母蜈蚣一直不離卵或幼體,精心守護著,有時下半身及觸角不時地左右擺動和掃動,驅趕近身的小蟲,並常用食爪撥弄或吮舔著卵團和幼體。據推測,蜈蚣可能是在分泌某種口腺和基節腺的分泌物,防止卵團遭受細菌侵害或其他汙物汙染。

蜈蚣的卵呈橢圓形、大小不一、米黃色、半透明狀。卵膜富有彈性,卵團孵化較慢,頭5天內無顯著變化,只是由米黃色逐步轉白; 半月後卵粒增長成腰子形,中間痕線裂開,卵粒長至5毫米;20天後,成月牙狀, 隱約可見細小腳爪,卵粒約7毫米;1個月後,初具幼蟲形態,體長約1.2厘米, 並能在母蜈蚣懷抱內蠕動;35~40天後,幼體蜈蚣已長到1.5厘米,能上下爬動, 但尚不離母體;43~45天後,長到2~2.5厘米,幼蟲脫離母體而單獨活動、覓食。孵化期內,母體已充分積聚養料,所以不必給食,否則反而造成卵因被食物汙染而自食。

蜈蚣從卵孵化,幼體發育、生長,直到成體,均需經過數次蛻皮,每蛻一次皮就明顯長大一次。成體蜈蚣一般一年蛻一次皮,個別的蛻兩次;蛻皮前, 背板翹起而無光澤,體色由黑綠轉變為淡綠略帶焦黃色,步足由紅變黃,全身渾粗,行動遲緩,不進食物,視力及觸覺能力減退,經撥動不能迅速逃避。 蛻皮時,蜈蚣用頭部前端頂著石壁或泥壁,先頂開頭板,然後依靠自身的伸縮運動逐節剝蛻,使軀體連同步足由前向後依次進行。蛻到軀體第7~8節時, 蛻出觸角,最後才蛻離尾足。蛻下的舊皮呈皺縮狀,拉直時是一具完整的蜈蚣外殼。成體蜈蚣一般每4~6分鐘蛻出一節,全部蛻出約需2小時。蛻皮時也要避免驚動,否則會延長蛻皮時間。飼養的蜈蚣在蛻皮時,更要防止成群的螞蟻對它趁機攻擊,因蛻皮時蜈蚣無反抗能力,新皮鮮嫩,易被螞蟻叮咬。

蜈蚣生長速度不快,從第一年卵孵化成幼蟲到當年冬眠之前才長至3~4厘米,第二年長到3.5~6厘米,第三年才長到10 厘米以上。因此,蜈蚣從卵開始到它發育長大為成蟲再產卵,需3~4年時間。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。

![詳解蜈蚣 [圖] - 戶外資料 -](http://hx.cnfisher.com/statics/images/v9/logo.png)

![蜈蚣詳解[圖]](http://www.571400.cn/attachment/091016/f7851d78e3.jpg)

![[戶外拓展訓練]聯體足球](http://www.571400.cn/attachment/100102/fd60c66099.jpg)

![[戶外拓展訓練]頂屁股](http://www.571400.cn/attachment/100102/dcda32f067.jpg)