“……奈何天不永年,遽爾雲亡,人非草木,焉能忘情,銜悲忍痛,還招爾魂……”一位頭發花白的老者表情嚴肅、用方言抑揚頓挫地吟唱著一段祭文,悼念一條死去的鯉魚。他就是福建周寧鯉魚溪“護漁文化”省級非物質文化遺產傳承人鄭孝祿。

今年76歲的鄭孝祿常住福州,每當周寧老家放養著2萬多尾鯉魚的小溪中有魚兒死去時,他總會趕回去,身著盛裝,為鯉魚舉行特殊的“葬禮”。

“點上三炷香,獻上一杯清酒,放一掛鞭炮,誦讀一段祭文。”鄭孝祿這樣概括他主持了近30年的祭魚儀式,“村裏的男女老少都會自發前來悼念鯉魚,場面十分隆重,就像送別親朋好友一般肅穆。”

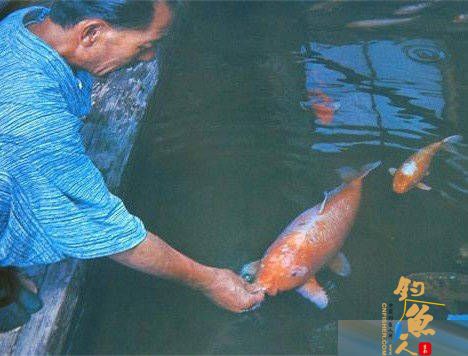

在鄭老先生的記憶裏,新中國成立前的浦源村,鯉魚有著“保護神”一般的地位。自幼在村中長大的他,最愛搬個板凳聽老人講浦源先民為保護鯉魚和外來者“鬥智鬥勇”的故事。那時,村中老人總是恭敬地為死去的鯉魚舉行“魚祭”;村民在溪邊洗衣服時,魚兒常常在一旁嬉戲。耳濡目染之下,鄭孝祿自幼就對“護漁文化”充滿興趣。

“鯉魚是鄭氏先祖800多年前從北方南遷至此放養的。過去村民飲用溪水,鯉魚既能清潔溪水中的廢物,又能驗證水體是否被汙染,久而久之,浦源人不但從不捕殺鯉魚,而且很多生活理念與細節都和鯉魚‘難分難舍’,溪流的走向、老宅的布局、村民的生活方式,都體現出‘保護鯉魚’的理念,”鄭孝祿說。

鄭孝祿上世紀70年代離開浦源,外出謀生,卻一直心系老家的“鯉魚朋友”們。身為浦源鯉魚溪村族長的他,和鄉賢一道,憑著記憶與文獻,修建了一座世界罕見的“魚冢”,恢復了中斷幾十年的祭魚儀式,寫下了《祭鯉魚文》。

“儀式的目的,是想喚醒人們對自然的敬重,將人魚和諧共存800年的文化內涵充分表現出來,這在當下社會是彌足珍貴的。”鄭孝祿表示,祭文雖只有200多字,卻囊括了“護漁文化”的歷史緣由,浦源人對魚的深厚情誼和對親近自然美好生活的向往。

“魚祭”之外,鄭孝祿還熱衷於收集那些自小聽到的傳說和感人故事,發揚“護漁文化”。

平日裏,鄭老先生更是為鯉魚溪上下奔走,建言獻策。鄭孝祿說,最近十幾年,旅遊開發帶“火”了鯉魚溪,卻也讓人和魚的關系開始疏遠。“排入鯉魚溪的生活汙水變多了,記憶中‘遊魚直視無礙、清澈見底’的溪流已經不再。以前的魚很少得病,好幾年才有一條自然老死的鯉魚;現在死魚越來越多,‘人魚同樂’的場面也少了。”鄭孝祿憂心忡忡地表示。

更讓他擔心的,是村裏年輕人和鯉魚關系的疏遠。“在年輕人看來,鯉魚不再是浦源人生活不可或缺的一部分,很多與鯉魚息息相關的習俗也在逐漸遠去。如果哪一天,鯉魚溪失去了深厚的文化傳統,那和一條普通的溪流又有什麼區別呢?”

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。