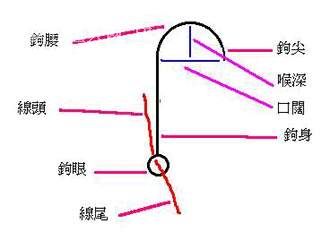

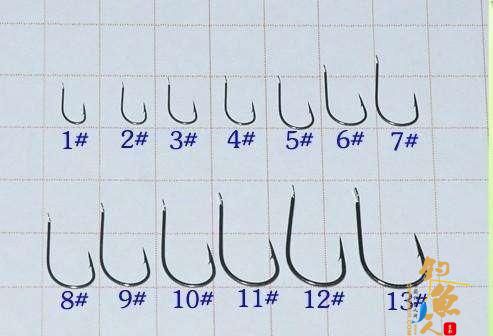

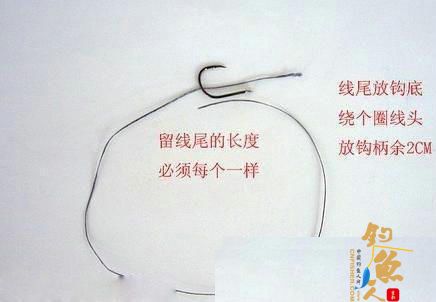

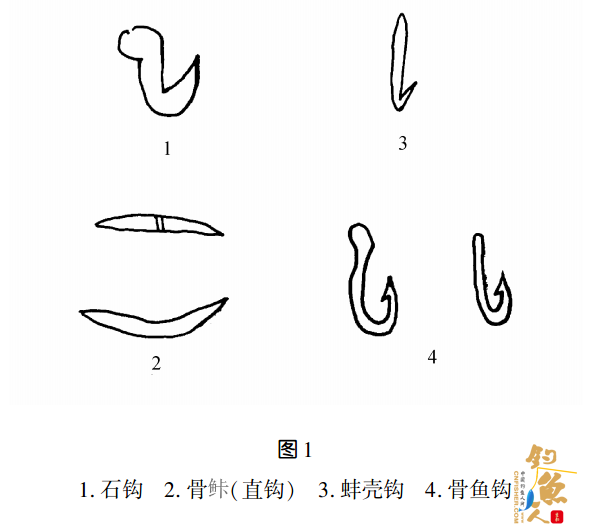

中國是世界上最早產生人類及古代文明文化的三大國家之一。5萬年前,我們祖先的形體已經進化到和現代人相似,氏族社會逐漸形成,已經產生了以食用為目的的原始的釣魚活動。在世代相傳的神農、黃帝、堯、舜、禹時期,我國從舊石器時代向新石器時代過渡,產生了輝煌的仰韶文化和龍山文化,由於產品的富裕,一些地區從氏族社會向奴隸社會過渡,產生了階級。我國各地不同時期的出土文物中魚鉤、魚墜也很多。如陜西西安半坡村仰韶文化遺址,黑龍江的寧安遺址,河北唐山的大城山遺址,內蒙古自治區包頭市的阿善遺址,遼寧大連市長海縣的廣鹿島和大長山島遺址,以及浙江寧波市的河姆渡、江蘇無錫的錫山、湖北的黃石等40多處都發現了新石器時代的魚鉤。這些魚鉤中,有石製、骨製、蚌殼製,有直鉤、彎鉤,彎鉤有倒刺和無倒刺兩類。這些魚鉤中,骨製居多。如遼寧廣鹿島一次就發現37枚。魚鉤兩頭尖利,中間有槽賴以拴線;彎鉤倒刺有的已和近代相似,鉤柄處還有系線槽(圖1);在江蘇泗陽和河北槁城的遺址中,還各發現蚌殼質魚鉤。無論石鉤、骨鉤還是蚌殼質鉤,都是經過手工磨製的,尤其是鉤尖,磨製得很尖利,易於將魚嘴紮穿,把魚釣上岸。

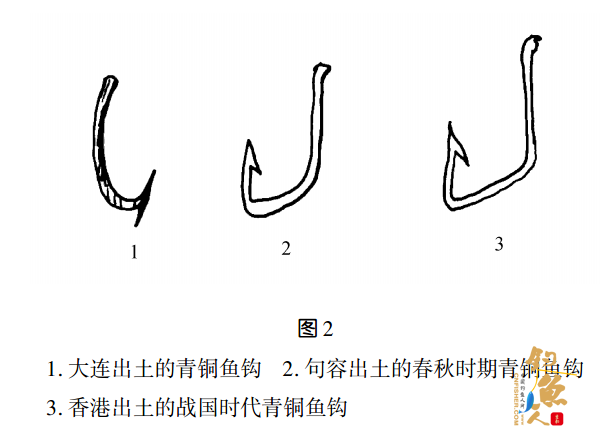

與石鉤同時問世的,可能還有木製鉤。石重易斷,不尖利,做魚鉤顯然效果不佳。當時古樹森森,有人用小樹權或竹片做成彎鉤或直鉤,以釣取魚類。這在遺址的挖掘中,有的石鉤、骨鉤旁有一攤攤形似魚鉤的竹、木灰燼,說明在原始社會,可能有以竹、木製的魚鉤,這些材料不堅韌,大魚是很難釣取的。石、木材料做魚鉤只是歷史上一個短暫的試驗和過渡,以骨質為材料,是釣魚史上的一個創舉,但到了商周時代金屬魚鉤問世,它表明釣魚用具已經從手工磨製進人到金屬冶煉製作的物質文明的飛躍時期。距今約3500年前,青銅魚鉤問世,它外表華麗,質地堅韌,製作比手工磨製快,質量好。這種銅魚鉤出土的數量遠比骨製魚鉤多。如河南堰師二裏頭出土的殷商時代銅魚鉤,湖北黃破的盤龍城出土的西周時代的魚鉤等。出土的東周春秋戰國時代的青銅魚鉤在製作上更為精巧。遼寧、安徽、四川、甘肅、江蘇等省都有發現,在香港也發現了戰國時代的青銅魚鉤(如圖2),其外形、鉤彎、鉤尖、倒刺和今天的魚鉤已沒有什麽區別。

然而,青銅鉤雖漂亮、堅韌,但也有缺點,就是硬度不夠,缺乏彈力,鉤尖易鈍、彎,釣不了幾條魚就要重磨鉤尖,釣到大魚易斷裂或拉直。戰國時代鐵器出現,在出現鐵製農具和手工業用具的同時,也出現了鐵製魚鉤。這一劃時代的鐵製魚鉤的產生,反映了我國在2000多年以前就有了進步的冶鐵和鍛造技術,也說明我國垂釣歷史確實悠久。直到今天,中國和世界各國使用的都是鐵質魚鉤。魚鉤是垂釣的主要工具,由魚鉤的產量和質量可以看出一個國家的科技水平、經濟水平及垂釣業發達的程度。我國各地出土的鐵製魚鉤很多,有的已經銹蝕,有的由於埋處幹燥,氧化差,至今保存完好。如1964年在遼寧撫順市蓮花堡出土的一枚戰國時代的鐵魚鉤,經檢驗是經過鍛打而成的。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。