在首屆《釣魚》雜誌“讀者杯”總決賽的勝利圩釣場,福建釣手張海堂釣混合魚頭一場比賽,在3分鐘內連釣2條草魚,總重量達4560克,贏得該組此場的第一名,得1分。

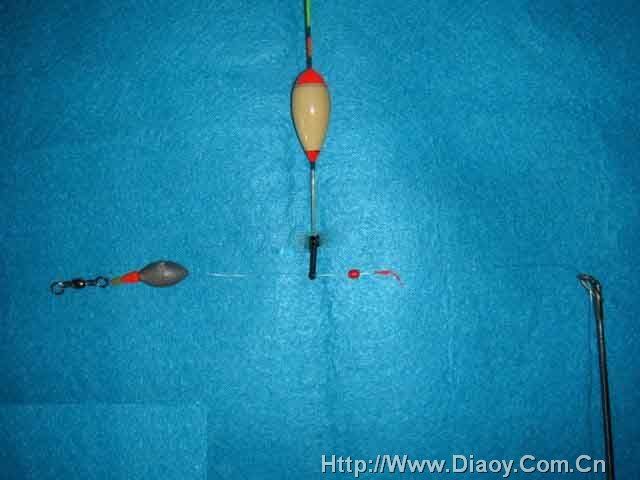

此時筆者就在他的釣位後面,眼看他拎上第1條,5.4米長的超硬釣竿向上蹦緊,不遛魚,在窩子裏直接將魚頭拎至水面,然後順水拖到身邊,抄將上來,2000克重的草魚從揚竿到抄魚,僅用半分鐘;第2條魚也是這樣。一時在釣場引起轟動。我細看他的釣具:主線2號強力線,子線竟然是1號大馬線,粗而硬,鉤是關東8號。這使我大吃一驚,這種懸墜釣法,比傳統釣法的線還粗,鉤還大,靈敏度還差,怎麽一會釣上2條大魚?這其中有機遇,也有他改革釣具釣法的功勞吧。正如一裁判所說,他是用懸墜釣法來攻大魚的。

“讀者杯”總決賽是一場考核釣魚技術和方法的綜合型的競技手段,專攻大魚能否全面見效?第2場,換釣位,張海堂又釣到1條草魚,1560克。可惜別人釣的多,他僅得13分,列13名,其他場次一路滑下,三天七場比賽下來,他得79分,位列189名。張海堂得釣法、成績引起運動員的議論,也頗令人深思,怎樣才能在綜合型比賽中名列前茅?

當天晚上,召開技術研討會,許多運動員就此問題發言。張海堂用1號子線專攻大魚似乎並未引起人們的興趣,大家談論的是,不少釣者在釣混合魚時用0.4號子線,跑了一條大魚,不改子線號數,仍用0.4號子線釣浮,結果連接跑魚,效果極差。有的人認為應立即換較粗子線,有的人認為不必,大魚跑了以後未必再有大魚。總裁判長閻景泉作了總結發言,他認為,在大中小魚皆有的混合池垂釣,釣具組合應取“中”,即竿不必太硬太粗,線不必過粗,鉤不必過大,也不能竿太軟、線太細、鉤太小,取釣中等魚的釣具配伍,在餌料及釣技上下些功夫,是最適合比賽並易取得好的釣魚效果的。這是這位釣魚大師多年經驗的總結,是儒家“中庸”思想在釣魚上的運用,多數釣者點頭稱是,筆者也同意這種看法。會後,有人提出不同觀點:池塘內的魚吃鉤率千變萬化,僅憑一個“中”字可能僅得中等成績。大和小能照顧,但不能得心應手。碰得太大的魚線還是會斷,竿還是會折,碰的過小的還是光揚竿,不見魚。

這種議論有一定道理。世界上沒有任何一種釣法可以包釣一切水域,一切大中小魚。這和實際上只有相對真理,沒有絕對真理是一樣的。我們只能取其近似的,相對最佳的,沒有辦法拿出絕對最佳的。釣法取“中”,可以說是在許多釣法是相對來說是最佳的方法。

一切真理都有局限性,都有缺陷,十全十美的釣法世界上是沒有的。然而,局限可以改善,缺陷可以填補。翻開“《釣魚》雜誌讀者杯總決賽規則”,我們可以清楚地看到:手竿池釣細則中寫道,釣對象魚比賽和釣混合魚比賽,“每位運動員可以自備釣竿2支”。為什麽備2支?一支釣,一支視魚情水情變化而調換用。也就是說,一支竿可長硬些,線較粗些,鉤稍大些,鉤其“中”,以中等、大些的魚為主;另一支竿柔些,線細些,鉤小些,以釣小魚、中等魚為主。這麽規定,就是釣法取“中”的局限性的改善,缺陷的補充。在比賽中,一旦發現大魚不吃鉤,就改輕柔竿,以鉤小為主,增加吃鉤率。鄧剛備有兩支竿,他一直用0.6號主線,0.3號子線,底釣大草魚,不是他不想釣大草魚,是他發現他的釣點草魚少,鯽魚多,為此,他堅持底釣鯽魚,沒有跑大魚,3場下來,名次第2,而釣大魚的張海堂名次為92。如果釣小為主時,一旦發現較大魚吃鉤,且頻率高,馬上可以換竿,以“中”為主,兼獲大魚。況且,每個釣手都備有多套釣組,釣大魚、小魚的釣鉤釣組人人必備,一遇情況,馬上改變,肯定會取得好成績。這叫做靈活施釣人人都懂都會,然而掌握起來卻挺難。

閻景泉裁判長批評那幾位在釣混合魚時用0.4號子線跑掉大魚後,仍舊堅持用0.4號子線浮釣,不改變策略釣法,結果連連跑魚。最多的一人在一場比賽中連跑5條,竟不換0.6至0.8號的主線,這種不會應變,不能靈活施釣者確是難登釣魚高手最高境界。

為什麽這幾位不改0.4號子線?我采訪了他們。有個人說,我在開場比賽20

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。