五、根據地形差別選則釣點。

從驚蟄到芒種,隨著氣溫的不斷升高,田野的新綠從尖尖的嫩芽逐漸伸展開,在不經意間已經肆無忌憚的連成一片,那直指蒼穹的草尖綠色,似乎是在一夜之間就爬上了樹梢,綠滿枝頭,映襯的湖光山色一片碧綠。在這“艷陽映碧水,春風拂柳醉”的迷人季節,也正是釣友們踏青出釣的好時機。每年到了這個季節,在深水中越冬的魚兒便會爭先恐後的追風逐浪遊向淺灘——遊到水溫相對較高的水域嬉戲、覓食、並完成後代的繁衍。由於這個季節魚在水中的位置發生了變化,因此在這段時間垂釣要根據地形差異選擇釣點就顯得尤為關鍵。

1、根據岸邊地形選位。

“春季多南風,背陰朝陽曬睡翁”。因此在仲春到夏初這段時間垂釣,無論江河湖庫,都要盡量選擇水域的北岸和東岸的向陽處,如果在北岸或東岸有灣子、死河叉等與大水面相連的局部小水域,則堪稱此季垂釣的首選位置;其次是進水口或生活廢水排入口附近的淺灘處;在江河湖庫等大水面垂釣,灘有大小、深淺之分,有大灘不選小灘,有淺灘不選深灘(當然,淺灘的淺也是有限度的,要以適宜為最好),有渾水灘不選清水灘,有亮水灘不選水草灘——這一點是這個季節與其它季節的根本不同,很多釣友都知道“釣魚不釣草,等於瞎糊跑”的釣魚諺語,但在春末夏初這段時間,因為正是多種魚的繁殖季節,甩籽的魚相互追逐著在草灘或草邊遊躥、翻騰,“劈裏啪啦”看起來很熱鬧,卻很少有魚吃鉤,即便是偶爾有吃鉤的,但真正的釣魚人似乎也不應該釣獲正在繁殖後代的魚兒,而不甩籽或已經甩過籽的魚則會有相當一部分在無草的亮水灘遊動覓食,可放心垂釣,若偶爾釣上了一條“滿腹經綸,尚未貢獻”的雌魚,建議小心放生,說不定那一天蒲松齡筆下那美麗的“鬼也不是鬼,怪也不是怪”就會因你的好生之德而光顧菩薩心腸的人。

2、探測水底地形選點。

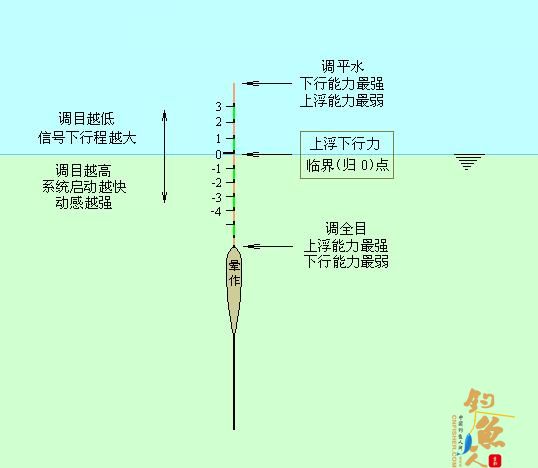

在選好了釣位之後不要急於打窩,要先裝配好漂、線、墜,反復探測預定釣點附近的水底地形,探測範圍要盡可能的大一些,根據探知的水底情況選擇出相對理想的釣點。根據水底地形選擇釣點的方法是:要選擇水底有溝、坎、斜坡、面積在一平方米以上的凹陷處等,特別是在大面積淺灘中找到到灘中凹和溝是最理想的釣點,關於選擇灘中凹這一點,我在“一夫垂釣博客”中的多篇文章裏都曾經提到,而且說的也很詳細,哪怕是水的深度只相差二三十厘米,甚至是只有10厘米左右的差距時,灘中之魚都很有可能會集中在這個“凹”中,特別是鯉魚,最喜歡灘中的凹、溝、斜坡等處。要註意的是:凹要有一定的面積,溝、坎要有一定的長度,不能僅僅是在一個很小的點上有深淺差距。比如把餌鉤打在如碗口大的小深窩內反而會釣不到魚。還有一種情況覺得有必要說一下:有時在釣點的水底,有一個隆起的小丘,面積很小,隆起部分可能只有10——20平方厘米甚至更小,當餌鉤落在這個小丘的四周時漂只能露出1目左右,而每當餌鉤落在這個隆起的小丘上時,漂就能露出4-5目,這個小丘與周圍的差距只有幾厘米,但就是這幾厘米的差距,只要你能讓餌鉤準確的落在隆起的小丘上,窩中有魚就會很快吃鉤。但如果隆起部分的面積過大反而沒有了這種效果。遇到面積相對較大的高低不平的水底時,釣鯉魚要釣坎下,若以釣草魚為主時就要釣坎上。在遇到這種情況時有興趣的釣友不妨試一試,效果差距非常明顯。

3、人為改變水底地形。

有時我們在河流垂釣,既沒有灣叉,又找不到凹陷的岸,水的流速根本就立不住漂,這種情況手竿垂釣時,可以在水中插幾根樹枝,不想下水可以在樹枝上綁上石塊等重物丟進去,然後再弄幾小捆草加上適當的重物扔在樹枝的上遊一側,上層再扔些浮草進去,樹枝擋住草就形成了一道組織水流的屏障,在樹枝的下遊一側就會形成一個回水灣,不僅能立住漂,還可以聚魚,在這個人為製造的釣點打上窩垂釣就很不錯。有時在水庫或者池塘垂釣,釣點的位置和水深都很適宜,就是水底很平坦,既沒有溝坎,也沒有斜坡,即使打了窩也很難聚住魚,如果是距離較近,自己經常能夠光顧的水域,可以帶幾個紅色的方便塑料袋去,到了水邊之後在塑料袋子裏裝上土,然後紮緊袋口沈入水底,可以在幾平方米的面積內拋入6——9個這樣裝滿土的紅色塑料袋子(袋子不要太大,每個能裝5-8斤土即可),一兩天之後這個地方就會有魚,如果打上窩就更能聚住魚成為比較好的手竿釣點,因為塑料方便袋子很薄,即便是鉤子鉤到袋子上,提竿時也基本沒什麽感覺,不會掛底。但必須用紅色或者黑色的塑料袋子,白色的不行。也有人用草捆等其它東西,但或不夠持久,或容易掛鉤,不如塑料袋子裝土,既可以在水底保持很長時間又不會掛鉤。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。