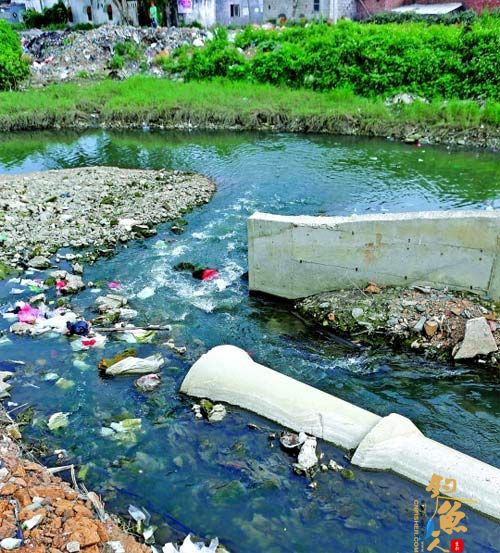

養殖戶老吳在南水鎮下金龍村承包了一段河湧養魚,讓他沒想到的是,從11日晚上起,河湧裏便開始陸續出現大量死魚,粗略估計約有3000斤魚死亡。老吳懷疑,“罪魁禍首”是距離河湧不遠處的化工廠。對此,高欄港區回應稱,這條河湧本來就是市政規劃的排汙河道,不適合用於養殖。(6月15日《珠江晚報》)

看了這則報道,氣憤之余,另有一些疑惑:

一、排汙河道確實不適合養殖,這是毫無疑問的。排汙河道不允許私人出租,這也是明確的規定。但養殖戶老吳是如何租到這片水域的?租金支付給了誰?隸屬於市政規劃的排汙河道,既然不適合用於養殖,為何老吳還能以個人的名義進行承包?難道當初下包這片河湧水域時下包方就不知道這個規定嗎?而且,從2008年起至今,長達5年之久,對此處負有管理責任的部門又是如何行使管理權的?

二、更關鍵的是,那些在排汙河道中養殖長大的魚有沒有上市過?從2008年到現在究竟有多少魚類上了市民的餐桌?這些問題都值得追問,必須給市民一個明確的交待。

三、據報道,這段水域2011年也出現過死魚情況,盡管老吳一再懷疑是附近的化工廠偷排汙水所致,然而卻沒有任何監管部門對死魚情況進行調查、答復,又是為何?難道相關部門對轄區內的環境水質汙染狀況不具備監管、監測的責任嗎?或是平時根本就沒有對這一塊的水質進行過化驗檢測?

城市汙水的處置,需要政府大量的資金投入,建設完善的排汙管道系統和汙水處理工廠,讓汙水達標後再排放出去。在政府投入不足的情況下,暫時將某些河道規劃為排汙河道只能是臨時性措施。那麼對於這些河道的管理,就應當更加嚴格。一方面,要防止有人“混水摸魚”,將不該排放的汙水也偷偷地排放到其中。另一方面,既然是排汙河道,就應該有合理的出口,以及可見的處理方法,否則河道就成了汙水池,一旦達到飽和狀態或者失去控製,就會造成二次汙染,對周圍的環境甚至整個城市帶來巨大的破壞。而且,既然是排汙河道,就應該嚴格控製養殖,不能讓在汙水中長大的水產品來危害市民。可以說,養殖戶老吳遭遇的死魚事件,敲響了“排汙河道”管理的警鐘。

“排汙河道”不是環境保護的死角,必須引起高度重視。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。