96歲的漁竿「頑主」 單文清

一壺酒、一竿身,世上如儂有幾人?這份獨釣寒江雪的雅致是專屬於垂釣者的。在天津,有一位老人,他不僅僅愛釣魚,也將一生的心血傾註在了他熱愛的傳統漁竿手藝上,在他的手中,漁竿不僅僅是一種工具,更是不可多得的藝術品。這門傳統手藝在他的手中得以完善,也在他的家族裏得以傳承,他就是單文清。

15歲開始製作漁竿

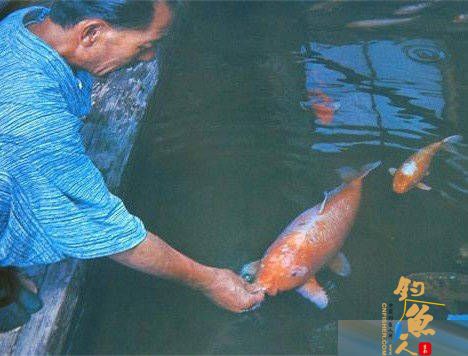

秋日午後的陽光令人倦怠,而96歲的單文清卻享受著這樣的時刻,陽光照在他的漁竿上,投射出美麗的光澤。單文清的漁竿都是他用竹子親手製作的,從他少年時做的第一把漁竿算起,已經過去八十年了。

20世紀30年代的天津老城裏,15歲的單文清在街市上遇到一件新鮮物件——“日本竹漁竿”。單文清說,在當時不僅僅老百姓喜歡,一些達官貴人、城中混混兒也都喜歡釣魚,“有錢人釣魚時與老百姓的區別就在於手中的這把漁竿了。”比起中國早期漁竿只用一根長竹苗子削就的簡單工藝,日本漁竿就顯得格外工巧了,長短不一的竹節被打磨成細細的竹管,三節至七節不等,依照粗細長短逐個拼套在一起,組成的漁竿輕薄應手、韌性十足,收縮起來只有一尺左右,便於收納,工藝上也十分考究。

那時,單文清還是南市花鳥市一個竹藝作坊的學徒,14歲開始學做鳥籠子,雖然僅僅一年的時間,但他對手藝活兒悟性極高,喜愛鉆研的他接手了師傅所有的活計,成了聞名老城裏的年輕師傅。被日本漁竿吸引的單文清和當時一些喜歡製作日本漁竿的中國手藝人一起研究漁竿製作工藝。那時,單文清也在南市花鳥市開設了自己的“文清竹藝坊”,除了鳥籠子,漁竿也成了暢銷的產品,單文清的手藝在當時北方可以說是無人能及,天津的很多玩家被他製作的漁竿所吸引。

隨著手藝不斷精進,1959年,單文清去了北京發展,繼續安心製作漁竿,直到60歲那年又回到了天津。

單文清說,製作傳統竹漁竿可不是一件簡單的工作,有幾十道工序,每一道都十分講究。選料就十分不易,為了找到適合的竹子,單文清跑遍了南方,遍訪名山,采購竹子。“每到一個地方采購就要在山下住上四五十天,早上給上山采竹子的山民幾根樣子,晚上從成捆的竹子中挑出適合的。”這只算是竹子的初選環節,僅僅是從基本材質上過關。而是否能成為漁竿還要看“緣分”,質地、硬度、韌性都適合組成一根漁竿的竹節才算能入圍。質地不錯,但若是沒有性能匹配的竹節做它的“尖子”,也得被淘汰,往往一車皮竹子只能做幾十根漁竿。 用竹百裏挑一

竹子有“性格”,要馴服它們需要反復烘烤,單文清說:“烘烤竹子的火候很重要,如果處理不好,將來很可能就得變形。”在這道工序當中,不少精挑細選出的竹子因為被烤裂而遭淘汰。將竹子削成細細的小竹管也是個技術活兒,要一點兒一點兒地掏,直到和下一節的咬合處嚴絲合縫為止,而且,這種“嚴絲合縫”不僅僅是外觀上的,還得要求每一節銜接之後的力量能夠均勻地分散在整根漁竿上,不然遇到大魚,漁竿就只有被折斷的命運了。

做漁竿的最後一道工序也是最難的技術,就是上“大漆”。單文清有一手好漆活兒,能把天津傳統的“透明紫”塗得均勻光滑,這種幾近失傳的傳統技術又叫做“中國漆”,由於製作困難,如今已經少有人掌握。他說大漆行當裏面講究“能做一趟線,不做一大片”,指的是製作鳥籠子時最為復雜的漆活兒,單文清有深厚的鳥籠製作功底,所以對於漁竿上的大漆,單文清遊刃有余,他的漁竿在陽光下熠熠生輝,溫潤無比。

如今,96歲的單文清已經不能做太細的活計了,雖然每天堅持做,不過還是剩下了不少漁竿半成品,兒子單寶興說:“估計這都是我的活兒了。”從小耳濡目染的他對漁竿很有興趣,但直到父親退休回家才正式向父親提出要學做漁竿,可沒想到的是,父親開始卻不同意,一輩子對手藝有嚴苛追求的單文清一直沒有正式收徒弟,唯一的徒弟也僅僅學了他的鳥籠子手藝。這漁竿手藝別說“對外”,對家人也沒開放。沒想到的是這個單寶興繼承了父親的鉆勁兒,為了研究手藝他曾經有一年的時間在家裏,不分晨昏地癡迷製作,老爺子這才發現原來兒子不止是說說而已,於是將技法傾囊教授。單寶興不僅僅將老爺子的傳統技法傳承下來,還有了創新。

看到後繼有人,單文清特別欣慰,如今他坐在工作間的陽光裏摩挲漁竿的時候總能夠想起曾經在老天津衛的水窪子裏釣魚的日子。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。