豬油鮎魚餌,什麽是香魚?長什麽樣?出產地在哪?

香魚又名山溪魟、魚桀魚等,臺灣也有出產,曾在臺北的新店溪中大量繁殖。香魚的壽命很短,僅有一年,故又稱為「年魚」。秋末在河川出生的幼魚下海過冬,到春天(春季)開始溯上河川,夏天(夏季)成長發育,秋天產卵而後終其一生。因有香味而成珍品,與人類很早就有密切關系。

香魚屬鮭形目,香魚科,香魚屬。俗稱:秋生魚(遼東半島)、海胎魚(渤海西岸)、鮎魚(日本)、年魚、油香魚、留香魚、記月魚、香魚。英文名:Ayu , Sweetfish 。

瀕危等級:易危。

香魚體細長,頭小。吻尖,前端向下彎成鉤形突起。口大,下頜兩側前端各有一突起,突起之間呈凹形,口關閉時,吻鉤與此凹陷正相吻合。上下頜生有寬扁的細齒,前上頜骨、上頜骨和舌上均有齒,口底有囊形粘膜皺褶。除頭部外,全身密被極細小圓鱗。背鰭後方有一個小脂鰭,與臀鰭後端相對。身體背部青黑色,體側面由上半部至下半部逐漸帶黃色,腹部銀白,各鰭皆為淡黃色,脂鰭周圍微紅色,胸鰭上方有一群黃色的斑點。

香魚是一種溯河洄遊性魚類,每年秋季在江河中產卵,當年孵出的幼魚入海越冬。冬天在平靜的沿岸越冬。翌年春季,體長大約為46毫米左右的香魚自海裏上溯至河流餌料豐富地帶育肥,此時全體透明,日本人稱之為「肥鮎」。上溯時一天可達20公裏以上的旅程,並能超越過相當大的障礙。上溯一般分3、4批,而第一批個體最大。如上遊無冷水,香魚的上溯可接近發源地。香魚進入育肥並產卵的江河必須是地勢陡峻,水流湍急,深度不大,水流有聲,水溫在27℃以下,水質清亮透明度大,河床為石礫底質,附生藻類多,沒有泥沙附著的通海河流。而對於一些地處寬廣的沖積平原,水流平緩,沿岸土壤肥沃,底質為泥沙淤泥,或有較大的湧潮的河流,則不適於香魚的生長,因而此類河流未見香魚棲息。

香魚的產卵場多在江河的中、下遊水流湍急有礫石的地方,卵粘性,附著於石礫上孵化。產卵季節於8月下旬至9月下旬。產卵以夜間為盛,每逢陰雨,水溫下降,產卵魚就增多。香魚的懷卵量,一尾長17厘米、重74.6克的個體約懷卵46900粒,一尾長15.5厘米、重36.3克的個體約懷卵19500粒。

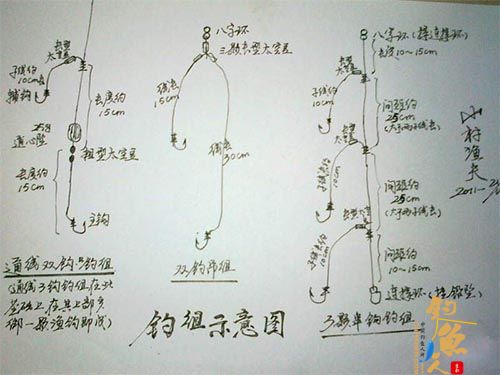

香魚的幼魚以浮遊動物為食,可用毛鉤釣取。進入淡水後,以刮食巖石上的矽藻、籃藻等植物性為主,同時也攝食昆蟲類和浮遊動物,故漁民常以擬餌鉤捕獲。

香魚多為洄遊型,而在少數河流中發現有陸封型的生態群體,香魚生命周期短,1+齡性成熟產卵後即死亡。香魚生長較快,體長一般可達18-25厘米,體重100克左右。香魚肉醇厚,肉質細嫩鮮美,並有滋補的藥用價值,福建南部一帶百姓把它作為產婦的營養品,它還能治療痢疾病。香魚因其背脊上有一條滿是香脂的腔道,能散發出特殊香味而為世界上所不多見,故被國際市場譽為「淡水魚之王」。臺灣著名歷史學家、詩人連橫曾賦詩雲:「春水初添新店溪,溪流蓄渟緣玻璃,香魚上鉤剛三寸,鬥灑雙柑去聽鸝」。據傳早在清朝,浙江鳧溪香魚作為進貢的珍品而獲得加封,歷有「鬥米斤魚」之極高售價。浙江南北雁蕩所產的香魚用火焙幹,成金黃色魚幹,色香味具佳而著名中外。

香魚原產於中國、朝鮮、日本,但目前朝鮮和日本的香魚已絕跡。我國分布於黃海、渤海、東海等地沿海溪流中,北至遼東半島和遼西走廊,南至閩南、臺灣。香魚曾是我國珍貴的經濟魚類。近二十年來,由於受外界環境的影響而造成資源量急劇減少,尤其是在香魚產卵育肥河段的上遊大量森林被砍伐,土地被開墾,造成嚴重的水土流失,破壞了香魚的繁衍生存的環境豬油鮎魚餌;此外,幾乎所有河流均攔河築壩建水庫,阻斷了其洄遊通道,改變了溪川的水文條件;工業汙水大量排入溪川,水質汙染嚴重,破壞了原有生態環境;更嚴重的是產地普遍存在大量殺滅幼、成香魚的毒、炸等嚴重破壞資源的現象,加之電、密網和鸕鶿等不良漁法,致使香魚遭受毀滅性破壞。當前,香魚的資源已處於「易危」階段。

傳說,香魚原來出產於湖北興山縣王昭君的故鄉。王昭軍是中國歷史上有名的四大美女之一,她之美貌當然是舉世無雙,她的身上還有一種撲鼻的異香,使人似醉似癡。雖然王昭君當時出身貧寒,在她少女時代,從來也不塗脂抹粉,但她一出家門,她身上飄灑出來的芳香十裏外都能聞到,所以有「香美人」的美稱。

有一天,王昭君到香溪河邊去洗衣服,突然,有一群小魚聞到王昭君身上的香味,都向她身邊遊來,其中有一條小魚居然鉆進她的褲筒裏,不肯離去。王昭君又驚又羞,捧起那條小魚細看,小頭尖嘴,體色青黃,鰓蓋後方有一卵形橙色斑紋,尾部又細又長,猶如鳳尾,全長約10余厘米,十分漂亮而又活潑可愛,王昭君就高興地把它捧回家中去了。

剛巧,王昭君的母親臥病在床,因家庭貧寒,也無可口食物滋補。王昭君就把這條小魚烹煮了,給母親吃。不知是王昭君家中缺鹽少醬,無可口佐料,還是王昭君母親在病中,口苦食甘,總之,王昭君母親吃了這條魚,沒有啥味道。王昭君為此十分懊惱。她想,香溪裏這種小魚很多,如果這種小魚味美而質鮮,逢到災荒年頭,這裏的鄉親們也可捉魚充饑,解燃眉之急。於是,她揀了一個黃道吉日,把自己浴身後的充滿香脂氣息的浴水投進溪裏。她一邊倒浴水,一邊唱到:「溪百裏,生貴魚,濟貧窮,上宴席」。倒著,唱著,唱著,倒著,說也怪,王昭君浴身後的香脂水,瞬時變成一條條活潑可愛的小魚,向香河中下遊遊去。其形狀如同王昭君捉到的那條小魚一模一樣,但它的背脊上卻長出了一條滿是香脂的腔道,並散發出陣陣誘人的芳香。從此,香溪河縱橫百裏,就有了這種奇特的香魚。

一眨眼,幾百年過去了。後來有人把香魚從湖北放養到閩南,閩南也成為香魚的產地。到了明朝,鄭成功率兵驅逐荷倭,開發臺灣島。鄭成功也把香魚帶到臺北市溪碧潭放養繁殖,試養成功,臺灣也就盛產香魚了。人們為了懷念鄭成功,謂之為「國姓魚」,因為臺灣人稱鄭成功為「國姓爺」。

現在,世界上這種魚已很稀少,只有我國閩南、臺灣局部地區仍有豐富資源。因為香魚其肉醇厚,肉質細嫩味美並有殊香,猶如從香,水中撈出來一般,並無其他魚腥味,所以,評價很高。香魚不僅是高級宴席上的一道佳肴,並有「淡水魚之王」的美譽。

臺灣詩人連橫贊道:「春水初添新店溪,溪流停蓄綠玻璃,香魚上鉤剛三寸,鬥酒雙相去聽鸝」。《臺灣風物誌》評贊香魚「較杭州西湖"五柳居"、上海松江 "四腮鱸"有過之而無不及 」。香魚與王昭君的傳奇隨著香魚身份的不斷提高,不僅蜚聲於臺灣海峽兩岸,而且遠播於日本和朝鮮。海外愛國僑胞親昵地又把「香魚」稱為「鄉魚

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。