墜鉤平底是傳統釣魚使用得最廣的一種釣組,但因魚漂材料和形狀不同,得到的魚訊反應在以立漂為主的北方是認黑漂,南方用去了羽的家禽翎梗做浮子,稱星漂,釣鯽魚是半粒浮子擡起來就提竿了。現代競技釣魚以懸墜為特征,並積極影響著大眾釣魚。兩種釣組,結構不同,在反應魚訊時後者多模棱兩可的假動作,讓人很難把握;前者簡單易學,魚訊也真實。然而,結構不表示先進與落後,唯釣法而有的優勢也不是不可以轉換的。

從底墜到懸墜

一般來說,以夾鉛形式出現的底墜是不能移動的,魚咬鉤必須拖動鉛墜才能產生魚訊。在這一結構中,我們對魚漂浮力的關註是牽引水線,使之成上下直線以達到及時反應魚訊的目的。至於它是否正確反應了魚訊,常規做法是對魚漂露出水面和沈入水下的部分進行調整。如上海的三粒浮子定乾坤就是水面上躺一粒,水下沈一粒,中間一粒臨界浮子半在水面,半在水下。魚咬鉤輕,張口小,把浮子往上移,水面上浮一粒變成兩粒,原來沈在水下的浮子調整為臨界狀態。只要這粒臨界浮子躺平了,或者隱入水中就是魚訊,用它釣鯽魚是很管用的。北方用高粱桿和蘆葦做立漂,魚訊弱,把立漂往下移,釣平水,看不見漂頂就是魚訊。除了調整魚漂之外,我們還會對鉛墜重量、腦線長度作相應調整。

流水對釣組的影響是魚漂移位,水線彎曲。對此,我們采取的措施是增加鉛墜重量。但鉛重了小魚拖不動,於是又有了通心墜。釣線在墜孔中滑動,魚咬鉤無須牽動鉛墜而直即作用於魚漂,所以不管立漂、星漂,通心墜反應的魚訊都是黑漂。這對習慣於三粒浮子和立漂釣平水的釣手來說,沒有了擡漂魚訊,要判斷是什麽魚咬鉤就困難了。另外,魚漂移位,水線走斜的問題沒有得到解決,到魚漂沒頂了,浮子被流水壓沈,雖可以通過向上遊方向牽引釣線來固定魚漂,或幹脆用竿尖反應代替魚漂也是辦法,但一般釣手是不會采用的。

然而,底墜的局限並沒有影響我們接受它,因為它在釣一口吞和攝食快捷的大魚時沒有虛假,重墜而有黑漂是大魚咬鉤的典型動作。

按時下通行的說法,底墜的缺點是遲鈍,理由是墜鉤平底,墜重了小魚拖不動,但換一個角度看,是不是應該關註一下腦線呢?墜和鉤之間的腦線是長是短,是直是曲同樣關系著釣組的靈敏與遲鈍。魚的咬鉤怎麽牽動鉛墜?前提是拉直腦線,沒有腦線的直,鉛墜就不可能移位。如果腦線長了又被淤泥粘住了,魚咬鉤不能拉直它,墜再輕也沒有用。關於這一點,南方釣手的解決辦法是用墜鉤一體的朝天鉤。釣線與尾墜連接,腦線沒有了,魚作用於鉤魚漂就有反應。可是,朝天鉤也有缺點,一是鉤落在淤泥厚的水底容易被虛泥掩蓋,不利魚發現釣餌;二是魚觸鉤浮標就有動作,不表示鉤被魚完全吸入,多空竿;三是“死鉤”,非上下提引釣線不能產生動態,而墜鉤分離會因水流、水壓的變化而有釣餌的動蕩。

底墜之憾是由釣組結構引起的。

懸墜是在我們對底墜的苦苦思索而無有良策時出現的。它在競技規則的縱容下突破底墜局限,以新穎結構和新的操作方式在釣小魚上贏得了喝彩,同時也被釣大魚者所詬病。然而拋開觀念的更新和守舊不談,就結構而言,只要懸墜能解決底墜不能解決的問題,我們就應該接受它。

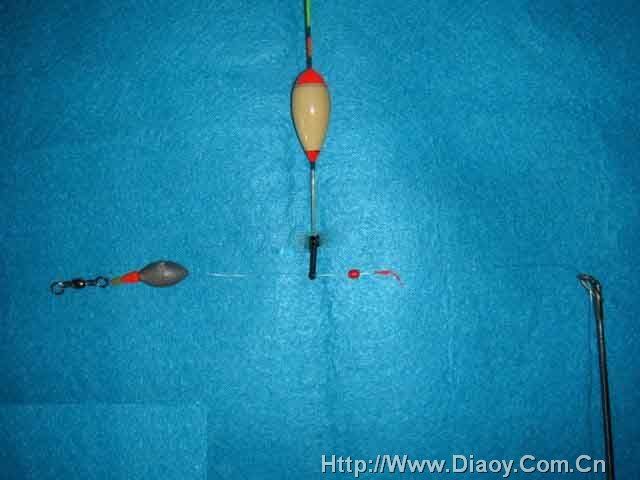

1.墜鉤由觸底的平面關系變為上下垂直關系,鉤與水底的接觸程度是可調的,其間浮標起了關鍵作用。底墜釣組的魚漂只對水線產生作用,不調節腦線的曲直,因此也不改變鉤與水底的接觸。如果是淤泥水底,墜把軟泥砸一個坑,即使釣餌沒有陷入軟泥也會因摩擦力大而使將小信號得不到表現。懸墜的兩餌是在浮標平衡墜重的基礎上慢慢下沈的,餌重受浮標牽引,使它擺脫了餌陷虛泥的困境。

2.兩子線伸直(打浮,釣離底)或其中一根伸直(調高釣底)改變了腦線的態勢,魚以很小的力吸餌,甚至只是靠近釣餌浮標就有了反應。於是有質疑,假信號太多了。底墜的兩種基本信號———黑漂和擡漂都有很高的中魚率,同樣信號在懸墜是虛多實少,真假難辨。怎麽辦?把浮標一點一點往上移,調低釣高,用延長水線的辦法使兩子線彎曲水底,效果就與底墜相同了。不要拘泥於懸墜的表

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。