野外環境的雷電人身防護措施

摘要:通過雷電災害人員傷亡的特征分析,得出雷電人身防護需要躲避的時間、時段和地形,並介紹了野外環境的雷電人身防護措施。

關鍵詞:雷電;特征;人身防護;措施

1. 引言

雷電災害的發生在時間、時段和地形上會呈現一定的特征。這些特征可以通過雷電災害統計資料進行分析,進而可以為將來的雷電防護提供指導。其實,大部分的雷電災害,特別是雷擊人員傷亡災害,當人們具備一定的雷電防護常識、掌握雷電災害發生規律和采取防雷措施後,是可以有效控製的。對於容易發生雷擊人員傷亡的野外環境,人們只要避開易受雷擊的時段和地形,或在無法避免的情況下采取正確的雷電防護方法,就能夠大大減少人員傷亡災害。

2. 雷電災害人員傷亡的特征分析

以溫州市1996-2006年人員傷亡雷電災害為例,對雷電災害人員傷亡的特征進行分析。資料包括人員傷亡雷電災害28次,雷擊受傷人數56人,雷擊死亡人數30人。時間資料按月份進行劃分;時段資料按小時劃分,時段14代表雷電災害發生在14:00和14:59之間,時段15代表雷電災害發生在15:00和15:59之間,其它時段類推;地形資料劃分為市區、鄉鎮、山地、山頂、山坡、田地、河邊(包括海邊和塘邊)、民房和工廠等9種類型。

2.1 時間特征

雷電災害在時間上呈現明顯的集中分布。雷擊傷亡人員56人中,49人發生在5-8月,占總人數的87.5%,其中5月5人、6月24人、7月3人、8月17人;在全市雷擊死亡人員30人中,28人發生在5-8月,占總人數的93.3%,其中5月4人、6月12人、7月3人、8月9人。圖1給出了人員雷電災害時間直方圖。可以看出,5-8月是雷電災害最為集中的時間,其中6月雷擊人員傷亡最為嚴重。這個結果與雷電活動的時間規律是相符合的,每年的5-8月正是雷暴季節。

2.2 時段特征

雷電災害在時段上也呈現明顯的集中分布。雷擊死亡人員25人中,16人發生在13-17時,占總人數的64.0%,其中13時2人、14時3人、15時7人、16時1人、17時3人。圖2給出了人員雷電災害時段變化曲線。可以看出,13-17時是人員雷電災害人員傷亡最為集中的時段。這個結果與雷電日活動規律是相符合的,每日的13-17時是雷電最頻繁並且強度最大的時段。

2.3 地形特征

人員雷電災害在地形上分布以河邊、山地、山坡和田地為主。在雷擊死亡人員30人中,工廠1人、河邊8人、民房2人、山地7人、山坡5人、田地7人。河邊、山地、山坡和田地都屬於野外環境,這4種地形的雷擊死亡人數為27人,占總數的90.0%。圖3給出了人員雷電災害地形直方圖。

可以看出,這個結果出自溫州地區,但與全國的統計資料得到的結果是相吻合的。鐘萬強在《中國重大和典型雷電災害的分析與預測》中指出,造成人身傷亡的雷擊多發生在海邊、河邊、樹下避雨處、農村田間和山坡等易受雷擊的地方。

3. 野外環境的雷電人身防護措施

3.1 雷電安全法則

所有的雷暴都能產生閃電,都是危險的。

雷電經常擊中距離降水10英裏(16公裏)之外的地方。由於人們試圖等到最後一分鐘才去尋找躲避場所,導致許多雷擊人員死亡發生在雷暴來臨之前。

聽到雷聲,你就處於雷擊危險之中,雷電可能隨時襲擊你。

雷擊受傷可能導致永久損傷。遭受雷擊的人員中,10%會死亡,70%的幸存者將忍受長期的折磨。

聽到雷聲,立即到安全之處。利用30-30法則進行保護:在閃電與雷聲之間相差30秒時,進入安全之處,在聽到最後一次雷聲後再停留至少30分鐘。

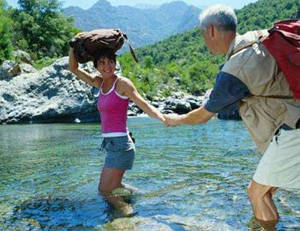

3.2 野外雷電人身防護措施

(1)躲避

避開易受雷擊的時間、時段和地形。最容易發生雷擊人員傷亡的時間是5-8月,最容易發生雷擊人員傷亡的時段是13-17時。在遇到雷暴時,應避開最容易發生雷擊人員傷亡的地形,如河邊、山地、山坡、山頂和田地。

(2)野外防護措施

在野外聽到雷聲時,應停止戶外活動,盡快尋找並進入安全的庇護場所。安全場所包括具有防雷裝置的建築物、汽車、山洞。空曠的小建築物是不安全的雷電庇護場所,如空曠的或山頂與山坡的亭子。避免在大樹下躲雨,與樹木保持其高度兩倍以上的距離。應關閉手機。

處於地形的低點。雷電一般擊中最高的物體。

當無法找到合適的庇護場所並且雷暴距離很近時,應兩腳並攏,雙手抱頭,蹲下身體。盡量縮小身體,減少與地面的接觸,不要平躺在地面。

圖4. 野外雷電人身防護姿勢圖

離開水面,遠離河(湖、海)邊。

在一起的人員應分開,相互保持一定的距離。

4. 結論

(1)最容易發生雷擊人員傷亡的時間是5-8月,最容易發生雷擊人員傷亡的時段是13-17時。最容易發生雷擊人員傷亡的地形,如河邊、山地、山坡、山頂和田地。在遇到雷暴時,應避開易受雷擊的時間、時段和地形。

(2)所有的雷暴都能產生閃電,都是危險的。當遇到雷暴時,應立即采取合適的野外雷電人身防護措施。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。

![戶外運動受傷後如何包紮[組圖]](http://www.571400.cn/attachment/091110/5769331de0.jpg)

![常在野外走,哪有不遇蛇[組圖]](http://www.571400.cn/attachment/100907/0f0c03f3ae.jpg)

![遇險先自救 詳解地震後的業余救援[組圖]](http://www.571400.cn/attachment/100921/90742b5fbe.jpg)

![戶外課堂之地圖信息與旅遊指南圖片演示[組圖]](http://www.571400.cn/attachment/100907/90f17eb494.jpg)