]

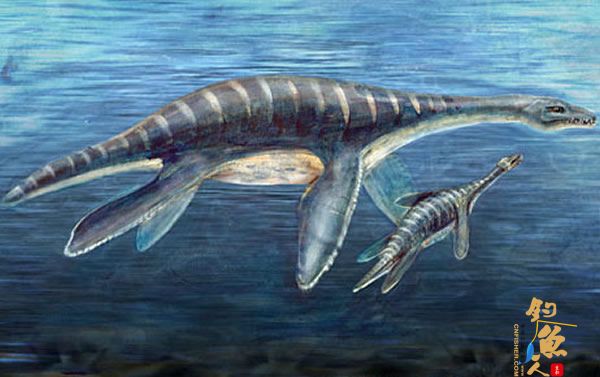

蛇頸龍目(Plesiosauria)是中生代的水生爬行動物類群,成功地適應開放的海洋生活。在四足動物的演化中水生生物類群出現多次,例如在鯨目(Cetacea)和魚龍超目(Ichthyopterygia),這些水生四足動物類群一般具有“魚形”(‘fish-shaped’)的身體結構。

然而,蛇頸龍目的身體結構是獨一無二的;它們具有一個短的、僵硬的軀幹,相對較短的尾巴,四肢改變形成大的、起推動作用的鰭狀肢(propulsive flippers),頸部的長度和頭骨的大小高度可變。

這導致了極端的形態特點往往是長頸部、小頭骨的“蛇頸龍形態”(‘plesiosauromorph’)或者短頸部、大頭骨“上龍形態”(‘pliosauromorph’),以及一系列的中間形態。

蛇頸龍目的化石在大約兩億年前到六千五百萬年前的侏羅系和白堊系的地層非常豐富,尤其是在海相(marine deposits)和邊緣海相沈積(marginal marine deposits)。

雖然淡水的蛇頸龍目的化石是比較罕見的,但是也有一些明確的記錄表明,蛇頸龍亞目的多個類群,像鯨目一樣適應在淡水生活。

英國牛津大學地球科學系的Roger B.J. Benson等人在6月25日的《黃金時代:澳大利亞古生物學雜誌(Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology)》雜誌上在線發表了一篇研究報告,這篇研究報告描述了澳大利亞下白堊統地層的一個大型淡水蛇頸龍目的牙齒化石,Roger B.J. Benson等人認為這個發現表明淡水蛇頸龍目已經出現了體型和生態位的分化。

Roger B.J. Benson等人介紹說,這枚大型淡水蛇頸龍目的牙齒化石產於澳大利亞維多利亞州下白堊統下–中阿普第階(Lower–Middle Aptian Stage)的Eumeralla組(Eumeralla Formation)地層,牙齒化石的編號為NMV P198945,目前保存在澳大利亞墨爾本市的維多利亞州博物館。

由於蛇頸龍目的不同類群的身體比例非常的不同,因此無法確定NMV P198945的準確的體長,但是Roger B.J. Benson等人認為NMV P198945的最小的合理體長為四米。

Roger B.J. Benson等人指出除了NMV P198945,在Eumeralla組還發現了一些體型更小的淡水蛇頸龍目的牙齒和骨骼化石,這些淡水蛇頸龍目的牙齒化石形態和NMV P198945不同,因此代表了另外一種淡水蛇頸龍目的記錄,提供了一個淡水蛇頸龍目組合的證據。

現代的一些淡水齒鯨亞目(Odontoceti)分布在同樣的淡水生態區域,比如長江的白鰭豚(Lipotes vexillifer)和長江江豚(Neophocaena asiaorientalis asiaorientalis),以及亞馬遜河的亞馬遜河豚(Inia geoffrensis)和亞馬遜長吻海豚(Sotalia fluviatilis)。

生物學家認為這些淡水齒鯨亞目有著不同的牙齒大小和體型,比如亞馬遜河的亞馬遜河豚的最大長度可達255厘米,但是亞馬遜長吻海豚的最大長度只有152厘米。因此淡水齒鯨亞目具有生態分區(ecological partitioning),亞馬遜河豚和亞馬遜長吻海豚相比具有更廣泛的捕食多樣性,並且可以捕食較大的、最大尺寸可達80厘米的魚類。

Roger B.J. Benson等人認為Eumeralla組的淡水蛇頸龍目牙齒大小和體型的差異表明,同樣的淡水生態區域的淡水蛇頸龍目可能具有類似於現代的淡水齒鯨亞目的生態分區。

蛇頸龍目的演化上的塑性體設計可能有利於生態位的分化,並且幫助淡水蛇頸龍目從淡水環境中排除魚龍超目。然而,這一假設的確認需要更完整的遺跡的發現。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。