太湖岸邊新塘港口供奉“太湖船神”——王二相公的廟宇,據說從清朝道光年間便駐守於此,200年來保佑著這一帶漁民在揚帆開捕的過程中能夠平安順利、滿載而歸。每年9月開捕季到來時,每家每戶的男人們出航前,必定要到這座小小的廟宇前,燒香祈福。對於這裏世世代代的村民來說,一年中最為快樂,但也充滿擔憂的一個月來臨了。

喜,肥美魚蝦太湖來

每年9月間太湖魚汛,漁船開禁,千帆競發,百舸爭流,場面蔚為壯觀。

9月1日一大早,新塘村村民衛生林按照世世代代留下的習俗,到王二相公面前上了一柱香,祈求今年天氣晴好,太湖魚蝦多,自己能夠豐收。上午8點,衛生林用力將一面嶄新的國旗綁在船只的護欄上,然後發動了馬達開始前進,經過雄偉的百葉龍大橋時,衛生林點燃了船頭的禮炮。

就在這時,周圍的船只也炮聲四起,新塘港口就像是過年一樣熱鬧,四處洋溢著喜悅的氣氛。“今天是太湖開捕的第一天,一定要有個好兆頭。”衛生林說,他的船是艘運輸船,主要是將捕撈船上的魚蝦買回來出售。去年9月,他的船共裝了10多萬斤的魚蝦回港。在他的印象裏,雖然每年魚的產量有些波動,但是最近幾年,隨著漁業資源保護力度的加大,太湖的魚類漸漸多了起來,收成挺好。

今年50歲的周江月似乎特別興奮一些,因為他花了3萬元添置了一艘30噸的新船,而那艘20噸的小船已經被他淘汰了。“今年支付給江蘇漁民10萬元的定金,希望能從他們手上裝回更多的魚蝦,賣出更高的價錢。”而周江月的妻子江美華則忙碌著曬魚、賣魚、給工人們做飯,對她而言這是一年中最為辛苦忙碌的時候。

除了這些“漁民”之外,忙並快樂著的還有收購商們。

莫偉超是新塘碼頭上的一位中間收購商,每年這個時候,他都會把漁民運來的湖鮮收購進來,再轉手賣給外地客商,扮演“中間人”這一角色。“去年這個時候,我們每天都能收到10多萬斤魚,這幾天我們主要捕梅鱭魚,曬成幹後,每斤能賣十多元。”莫偉超說。

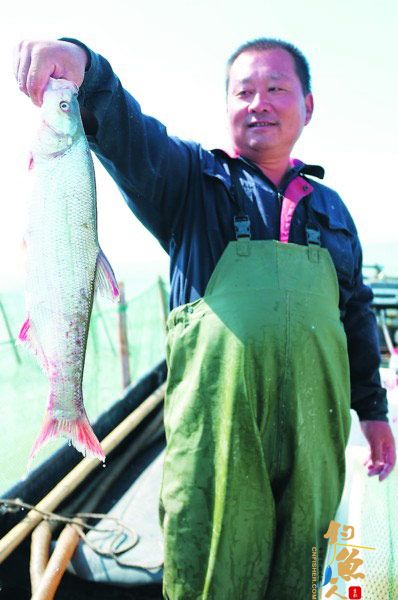

魚兒跳,村民笑。這個時節的新塘村,不僅洋溢著魚兒的鮮味,更充滿著歡笑和希望。千帆競發,長興的52艘小型捕撈船和120多艘運輸船駛向茫茫太湖之中。梅鱭魚、鰻魚、花白鰱、鯉魚等各類太湖水產品從這裏上岸,銷往全國各地。

憂,打漁活兒萬般苦

9月1日是個好天氣,太陽曬得衛生林和船工們臉上火辣辣的,船在太湖上行駛了近一個小時,這時一艘江蘇籍的捕撈船出現在了不遠處的湖面上。“這就是跟我們做交易的捕撈船。”說話間,船工們已經爬上了另一艘船,將船上一箱箱的魚蝦搬至自己船中。“我們最盼的就是魚蝦多,天氣好,像這些梅鱭魚上岸後,得抓緊時間曬幹,這樣才能賣出好價錢。那些收購商們可挑剔了,一分錢一分貨。”衛生林說,今天天氣挺好的,太陽也很大,這對曬魚很有利。

但面對著第一天豐收的場景,年過六旬的衛生林眼底還是有一些疲憊。“世間3件事最苦,撐船打鐵磨豆腐”,接下來的這一個月裏,他將過著每天只睡3個小時的辛苦生活,等船只重新回到岸邊可能就要晚上七八點鐘,而第二天淩晨就要起床。“幹這行得吃得起苦,我歲數也大了,過幾年就幹不動嘍。”

同是新塘村村民的盧貴良有著一張黝黑的面孔,十分的淳樸,一笑便露出一口雪白的牙齒。見到他的清晨,他正招呼著船工們清洗著捕撈船上的漁網,將地籠網換成高踏網,這種網將幫助他網回更多、更大的魚類。“從這兩天捕魚的情況來看,收成還是比較好的,水淺、魚多。”盧貴良樂呵呵的。

掌握了一身捕魚絕技的盧貴良,心中也有淡淡的隱憂。“現在村子裏面35周歲以下的村民都不願意從事捕魚這門工作,我兒子今年22歲在部隊當兵,以後當然也不願意從我手上接下這個苦差事。雖然現在的漁船有了動力,不用撐船劃去太湖,但漁民生活還是很苦的。”

太湖邊的這些村民,雖然不能算是真正意義上的漁民,但是每年這1個月裏,他們卻過著真正漁民般的生活。除了身體上的辛苦,他們憂心的事情還有很多,變幻莫測的天氣會讓人們擔憂,天不晴,魚兒曬不幹;臺風來臨,太湖封航,損失更大,一天可能就是上萬元的損失。

路,漁民尋求新生活

品嘗了多年打漁艱辛的新塘村村民張景嶽,似乎不願意再從事這個辛苦的行當。但是不打漁,生計怎麼辦,一家人的生活開支哪裏來?他想了很多法子,最後決定在新塘村入口處開一家漁家樂。“太湖銀魚、白蝦、大閘蟹、梅鱭魚都是老百姓喜歡的太湖水產,我們就在岸邊做出這些美食,肯定能吸引許多的顧客。”

如今,在新塘村的入口處,已經聚集了五六家漁家樂餐廳,一年四季裏都是美味飄香。尤其是到了9月份太湖開捕後,無數的食客都是慕名而來。一輛輛私家車款款地駛進,給村莊帶來了新的收入和希望。

在太湖沿岸,漁家樂隨處可見,從單純的賣魚到賣美食,僅僅一小步的跨越就讓沿岸的村民品嘗到了莫大的成功。而在太湖邊的村莊裏,一頂頂蔬菜大棚,則成為一道新的風景。新塘村的村民沈伯良,除了每年9月當漁民之外,還是一名蔬菜種植戶,和妻子兩人種了幾十畝蔬菜。“雖然9月也能掙6~7萬元,但是平常日子裏閑得慌,種些蔬菜多些收入。”“哪個新塘人家裏沒有種點菜的呀!我家裏也有幾畝地。”附近的村民這樣說。經過幾十年努力,太湖沿岸的金星、新塘、東王等村均建起了蔬菜種植基地。

新塘村以南幾公裏外的小沈瀆村當年也曾是個著名的漁村,為了做好“漁”文章,小沈瀆村不僅開了一家家漁家樂,還規劃建設一條古色古香的水產街。

在中央大道和濱湖大道上,四處可見“魚”元素的景觀小品。現在這裏正在嘗試從賣美食到賣旅遊、文化的轉型。發展太湖旅遊,把傳統民俗和文化創意有機結合進來,打造更多有特色的節慶活動,實現吃、住、行、遊、購、娛,這是村民的共同期待。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。