洞穴在人們的心目中,一直是個充滿神秘的區域,歐洲人認為洞穴是通向地獄的通道,藏民認為洞穴是邪惡的地方,從不輕易進入。電影中描述的洞藏寶藏和守衛的巨蟒,還有各種附加在上面的神秘咒語,撩起了人們對洞穴的向往,也產生了恐懼的影響。經常有人問我:你們在裏面遇到過鬼沒有?你們在裏面遇到過老虎沒有?你們找到過寶藏嗎?等等。這些都不奇怪,因為對洞穴的恐懼和 好奇,在人們的心中被無限的放大了。

對洞穴我們應該辯證的看待它,它有其可怕的一面,因為對地底世界的探索是真正的探險,但又只是正常的地質現象,很多人其實都去洞穴遊覽過。我希望能通過以下的交流,讓大家對洞穴有個初步的明確的了解。

說起洞穴,就不得不從喀斯特地貌說起:喀斯特是前南斯拉夫西北的一個高原名,那裏是石灰巖覆蓋區,而南斯拉夫的學者又是最先對其進行研究的,按國際慣例,就以地名來命名。在我國是巖溶的代名詞。

那麼喀斯特洞穴是不是就代表了所有的洞穴呢?顯然不是,它只是洞穴的 一 鐘。讓我們看看國際洞穴聯合會對洞穴的定義:人能進入的天然地下空間。這就把人挖的礦洞、地道什麼的就區分開來了。

隨著對洞穴的研究,人們已經較全面的對洞穴進行了分類,我們做個簡單的介紹。

按地下空間的形成分為:原生洞穴和次生洞穴. 原生洞穴是地下空間與周圍圍巖是同時形成的。一般來說,與地下水沒有關系。主要有熔巖隧道(俗稱火山洞)和鈣華洞。火山洞穴的形成是由於流動的巖漿內外溫差造成的,外面的冷卻快,就結成硬殼,而中部的巖漿保持高溫繼續流動,就不斷的先前形成洞道。

次生洞穴是指先形成巖石,而後巖石又受各種外力作用形成的洞穴。下面就讓我們看看有哪些外力作用巖石,並形成什麼樣的洞穴……

溶蝕作用形成的洞穴,有巖溶洞穴和半巖溶洞穴。巖溶洞穴在我國十分常見,也是現在洞穴科學考察和研究的主要對象。半巖溶洞穴比如四川綿延的礫巖喀斯特洞穴。機械侵蝕作用形成的洞穴,比如海浪拍打侵蝕形成的海蝕洞穴,幹旱地區的風成洞穴,土層中的潛蝕洞穴等按洞穴的空間形態(也就是走向) 分成水平的,傾斜的,垂直的和綜合的四種。按洞穴規模來分類 分成四個等級……

小型:長度小於 50 米 ,垂深小於 50 米

中型:長度 50 米 ~ 500 米 ,垂深 50 米 ~ 200 米大型:長度 500~ 5000 米 。垂深 200~ 1000 米

巨型:長度大於 50000 米 。垂深大於 1000 米

按水紋情況分為幹洞和水洞 水洞又分為出水洞和進水洞。

目前最流行的分類方法就是按規模來分的。一個探洞者的成績,也是通過探洞長度或深度的數據和來體現的。

洞穴的成因:

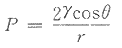

水和可溶性的石灰巖是形成巖溶洞穴的前提條件。水將可溶性基巖溶解為重碳酸鈣,年復一年,洞道空間不斷增大,到無法承受頂部重量的時候,產生坍塌,坍塌只改變空間的形狀,並不改變空間大小。坍塌物又隨水流被帶出,水流繼續溶蝕基巖,如此反復,洞系也就形成了。以下的化學反應式就是洞穴形成的原理,但它又是可逆的。

( 巖石溶解形成洞穴 )

Ca(HCO3) → CaCO3 ↓ +H2O+CO2 ↑ (析出沈澱形成鐘乳石)

巖溶洞穴也要經過形成、發展和衰亡的過程。坍塌天坑的形成,就是洞穴發展的表現。

鐘乳石的分類 :

巖溶洞穴中,最直接的資源就是它的鐘乳石。那麼面對眼花繚亂的各種形態,我們怎麼去區分呢?

重力水沈積:這是洞穴中最常見的和數量最多的沈積物。它也有更細的分類……

滴水沈積:有鵝管、石鐘乳、石筍、石柱。鵝管向下 生長,很細,中空,管壁潔白,透明。鐘乳就是鵝管長粗,長大後的形態,多是圓錐形。石筍在滴水的作用下,由下向上生長,中心無孔,成疊帽狀 。石柱就是石鐘乳和石筍連在一起後的形態。流水沈積—從洞頂流下來的叫天流石 ,如石旗、石幔等。沿洞壁流下來 的叫壁流 石,如石維幕、石瀑布等。產生與洞底的稱為底流石,如流石壩最為明顯。

池水沈積:有邊石、晶花、穴珠、 月奶石、穴筏 等形態。邊石常形成邊石壩,形狀和流石壩相似,要根據形成方式不同註意區分。

非重力水沈積:由洞壁或鐘乳石中析出的毛細水和薄膜水沈積而成。如石枝(卷曲石)、穴發等不常見的形態。他們的出現很有意思,給洞穴增色不少,我喜歡叫它們為“洞穴精靈”。一般出現在較封閉的洞段。

需要註意的是,有些鵝管和石鐘乳在生長了一段時間後也發生了變向,這是風力的作用造成的,所以不要被大自然的手法欺騙了。

協同沈積:由兩種或以上不同運動方式的水流,交互協同作用形成。如蓮花盆、棕櫚狀石筍、晶錐等形態。

上面沒有詳細說明的形態,都可以顧名思義。區分完各種形態後,我們就要說說為什麼鐘乳石有白色、黑色、棕紅色等顏色。

鐘乳石的顏色和形成是密不可分的,方解石的可能顏色中就有白、黃、黑色。 石膏的顏色中也有白色、黃色和棕色的可能。而一般呈棕紅色的,多是含有三價鐵的原因。如果水通過了煤層,則會形成全黑的顏色。其他的顏色成因可能有氧化還原反應、風化、人為破壞等因素。一般的探洞者並不需要知道其確切成因,我們在這裏也就不多講了。

人們在發現石鐘乳的時候,多會問到年齡問題。石鐘乳必須在洞道脫離全充水狀態後,才能生成,所以歲數一般都比洞穴的形成年齡小的多。一般來說,洞中最古老的石鐘乳大約在 35 萬年以上, 100 萬年以內,這類的外表都表現為嚴重的風化剝蝕狀態;年齡在 15~30 萬年的,外表色澤較深(褐色或灰黑色),表層輕微風化但未成層脫落且已經停止生長。 10 萬年以內的,色澤較淺而且表面光滑堅實;最年輕一代的年齡是 2000~20000 年。在一些洞中,科學家們監測的結果是,石筍一般的生長速度大約是一萬年增高 0.6~ 1.2 米 ,而且各類石鐘乳的形成過程中,石筍的沈積速度最快。所以任何方式的損壞,都是無法挽回和彌補的,也是不可原諒的。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。

![蛇傷處理好裝備--sawyer吸取器功能介紹[圖]](http://www.571400.cn/pictures/20120824/201208240841072148.jpg)

![折疊式設計 休閑是用--大號的行軍床[組圖]](http://www.571400.cn/pictures/20120824/201208240839132019.jpg)