1、珊瑚與水流的關系

水流(我們也稱之為造浪或造流)是珊瑚礁的主要環境要素之一。本身潮汐、波浪的動向就是影響海底珊瑚礁形狀的主要因素,珊瑚礁的外沿部分和內部水路的流速通常是30cm/秒以上,有時可以達到100cm/秒以上。另外,珊瑚礁的內側淺灘平均流速為10cm/秒,水流比較停滯的位置流速會1cm/秒以下。

水流可以為珊瑚蟲帶來食物(浮遊生物),也可以帶走分泌出來的粘液,不僅僅是輸送走珊瑚拍出的卵,是關乎珊瑚存亡的重要因素。而且水流不會對珊瑚的光合作用和呼吸造成負面影響,珊瑚蟲除了利用觸手攝取懸浮物進食,還要依賴體表滲透與外界環境進行養分交換。這裏的關鍵詞,“根據滲透進行物質交換”。上面是珊瑚蟲的表面,從外界吸收養分,又從活體向外界排泄。

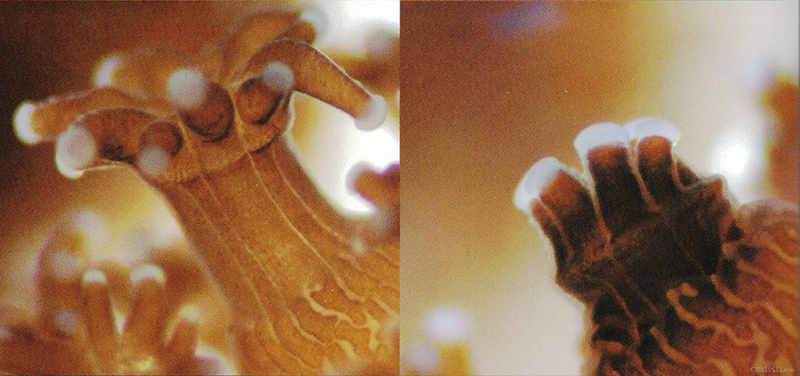

物質(特別是氣體)交換的效率(滲透效率)是根據滲透速度、體表面積、珊瑚蟲體內和體外環境、物質濃度差來決定的。滲透速度在單純從物質上來講基本是差不多的,真正左右速度的是珊瑚蟲觸角的伸展狀態和群體生長狀態,也就是我們常說的“出毛狀態”和“杯口的濃密程度”。在圖2中我們可以看到,當觸角收縮後,滲透面積自然也縮小了。我們再說說養分的濃度差的重要性。養分交換的效率與養分的濃度肯定是密不可分的,我的理解就像咱們居住的房間,有門有窗戶,勤通風,讓房間始終保持新鮮空氣,我們自然也舒服,相反把人關在一個密閉房間內,可能到最後咱們都會窒息。所以說海水水流與珊瑚的代謝關系密切。大概關系是水流→維持養分濃度→增加滲透率→物質交換率提升→促進代謝(氣體/光合作用)。

珊瑚體內和體外的濃度差越大,物質交換的滲透就進行的越快。這句話說的是表述的啥意思呢?舉個例子,對環境不適的珊瑚蟲體內產生了大量代謝物(過氧化氫之類的),水流是停滯狀態,它體表附近的海水中充滿了它排出的代謝物,也積累了到很高濃度,濃度差變得很低,這時珊瑚蟲再往太排泄就會很困難了。一旦堆積的物質含有對細胞有害的毒素會怎樣呢?這就意味著死亡。

根據最近的研究,珊瑚的共生藻受到過剩的光照或者高水溫影響產生壓力,葉綠素的氧氣產生組織達到能量供應過剩狀態,會形成活性氧(分子結構與原有的氧分子差別不大,但從化學上講具有高活躍性,具有非常強的氧化性)。這樣就進一步造成本身具有毒性的物質通過活體防禦反應,生成細胞滲透性更高的過氧化氫。剛才反反復復說過氧化氫,過氧化氫是啥?大家可以百度一下,它是一種強氧化劑,它的水溶液俗稱雙氧水,一般應用在醫用消毒。這東西如果不快速排出體外,在細胞內高濃度堆積,別說共生藻了,連宿主本體的珊瑚細胞和組織都會遭到破壞。

2、水流會抑製珊瑚白化

有研究表明,在自然環境下,由於環境不適造成的珊瑚白化,通過改善水流可以得到抑製。陸地上的樹木類高等植物,如果可利用的光能過剩的情況下,反而會阻礙光合作用。“光阻礙”時,生成活躍的活性氧,引起光合能力較弱的細胞造成破壞。珊瑚也是同等原理。

國外有人做了水流改善強光下共生藻不適的實驗。在室外的露天開放式水族箱中進行光合作用測試,將1種鹿角珊瑚(Acropora digitifera)作為實驗對象,分別放在水流20cm/秒和3cm/秒以下,兩種水流環境中,證實了水流高的珊瑚光阻礙情況要好一些。除此之外,在室內再次進行了光阻礙和恢復的實驗,得知了光阻礙的抑製效果與水流的流速成等比,如此也證實了水流具有抑製因光阻礙印發珊瑚白化的作用。捋一下它們的關系,水流→抑製光阻礙→抑製白化。

接下來,又利用了其他品種的珊瑚,鹿角杯形珊瑚(學名:Pocillopora damicornis)和萼形柱珊瑚(Stylophora pistillata)俗稱貓骨,在室外同等條件下進行了2年的實驗,再一次證實了水流具有抑製白化,促進白化恢復的作用,通過觀察骨骼生長量(重量比),20cm/秒是3cm/秒以下環境下的珊瑚生長量達近3倍。而且,這樣的對比證實不僅是改善光合作用,還讓我們推斷水流與珊瑚的代謝具有緊密聯系。

那麼在無水流環境下生存的珊瑚會變成啥樣呢?以需要光合作用的珊瑚為例,我們保留水流,把燈停掉,一周過去後,珊瑚的健康狀態不會非常嚴重。但是當我們把造浪停掉,珊瑚所受到的影響可能是毀滅性的。人類肺部的橫膈膜不斷將空氣輸送給肺部無數的小細胞, 魚類和甲殼類也是通過鰓部非常發達的呼吸器官進行呼吸,不斷進行著氣體交換,但是珊瑚蟲是沒有呼吸器官的,只能依賴表皮進行氣體交換。

很大一部分珊瑚是要進行光合作用的,我們可以理解為它們也需要二氧化碳。水流是不斷調整珊瑚呼吸的,帶來珊瑚所需要的物質和氣體,然後帶走珊瑚不需要的排泄物,這樣也就防止了珊瑚窒息,吃的過多或者便秘。。。

3、什麼樣的水流效果最佳?

上面我們說了以幾種珊瑚實驗,得知了水流具有維持環境讓珊瑚健康生長的必不可少的作用。但什麼樣的水流才是最適合珊瑚生長的呢?共肉較厚軟的珊瑚,單方向強流水造成不出毛。上面講的鹿角珊瑚,如果持續性單方向100cm/秒的水流吹它,會被吹的脫肉死掉。而且根據珊瑚品種的不同,所適應的水流強度也不同,這句應該是廢話哈哈。日本的經驗是,受水流影響而改變外觀形狀的硬骨珊瑚,是很可能適應這種強度的水流的,它們可以通過這個強度的浪代謝和光合作用,持續生長。

我個人經驗是,觀察珊瑚的出毛,通過造浪,讓珊瑚的觸角伸出來慢慢左右搖晃為最佳,別像坐過山車時的頭發那樣吹得單方向瘋狂舞動,咱們都看著難受呢,珊瑚更不好受。有一部分硬骨開燈的時候不怎麼出毛,或者出毛很短,我們可以熄燈後用手機閃光燈照一下觀察它們,看看是否瘋狂出毛,伸得很長,是否正常搖擺吧。在初始造景時,建議魚友就將活石造成讓水能夠充分流通的景觀,不要像砌墻一樣,從下到上活石將水流擋得死死的,這樣不僅要增加造浪設置成本,而且容易造成死角堆積垃圾。在造浪設置方面,很多魚友都發揮了豐富想象力,有錯位和對吹造浪的,造浪泵隨機變換強度的,充分利用上水泵水舞出水的,也有大神們利用具有造浪功能水泵研究設置了內循環,這些努力絕對不是白費的,在保證安全的前提下都是極具必要性的。

在下述情況下,最好考慮調整一下造浪

1、光源(強度、色溫)進行調整,改變珊瑚位置的情況

2、水溫上升的情況(適合生長的水溫範圍內)

3、添加新的珊瑚,或者將珊瑚移到別的缸內的情況

4、珊瑚觸手異常萎縮、褪色、大量分泌粘液的情況;

5、設置新缸下珊瑚的情況。

近年來,國內外經常能看到大批量珊瑚死亡的新聞報道,適合珊瑚生存、繁衍的環境越來越少了,很大部分都是人類對環境的破壞所造成的。那麼作為海水魚友的我們,應該更加珍惜珊瑚,盡可能的為缸內的珊瑚營造維持更加舒適的環境,這都離不開廣大魚友的實踐和創新,以及寶貴經驗。

上述內容很大一部分是查閱國外資料翻譯的,部分結合了本人個人經驗。如有錯別字或者不準確內容,還望魚友指正。

申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。