施氏鱘(Acipenser schrenckii)屬鱘形目,鱘科,鱘屬。俗稱:七粒浮子。英文名:Amur sturgeon 。

瀕危等級:易危。

IUCN(1996)EN CITES(1997) 附錄Ⅱ。

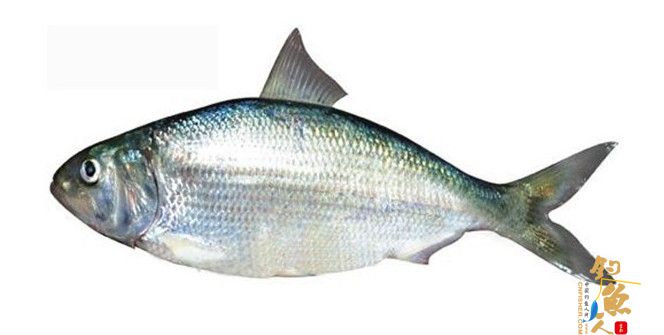

體長梭形,頭尾部尖細。頭部呈三角形,頂部較平。吻尖,平扁。口小,下位,橫裂,口唇具花瓣狀皺褶。吻腹面口前方有橫列的須2對,等長,須基部前方若幹疣狀突,多數為7粒,故稱之為七粒浮子。體被5行縱列骨板狀硬鱗,各硬鱗上均具銳棘,鱗間皮膚粗糙。背鰭後位;胸鰭位近腹面,第一不分枝鰭條長,略硬;臀鰭位於背鰭基部之後;尾鰭歪形。頭部及背側灰褐色或黑褐色,腹面白色。

施氏鱘是一種典型的江河魚類,不作遠距離洄遊。屬於中下層魚類,幾乎所有時間都在活動。日常所見的多為單獨個體,很少群集。平時多棲息於大江之江心、江套以及旋流裏,更喜水色透明、底質為石塊、砂礫的水域。平時行動遲緩,喜貼江底遊動,很少進入淺水區和湖泊;而當江中春季漲水及風浪大時遊動甚為活躍。冬季在大江深處越冬,解凍時遊往產卵場所。性成熟個體一般長,在1米以上,重6公斤,年齡在9齡以上;雌魚稍晚。產卵期長為5月底至7月中,在江河幹流,小石礫底質環境中產卵,水溫為17℃,懷卵量為51-280萬粒。卵具粘性。鱘的食性依魚的不同年齡而異。幼小個體主要以底棲無脊椎動物及水生昆蟲幼蟲為對象,成魚除索食底棲動物外,還食小型魚類,甚至捕食水蛙。性成熟的個體在產卵期索食強度很低,甚至停食。

鱘魚分布於黑龍江流域,自黑龍江上遊至俄羅斯境內的黑龍江河口均有。

鱘魚分布於黑龍江流域,自黑龍江上遊至俄羅斯境內的黑龍江河口均有。

鱘魚個體不及鰉魚大。1979年測量的136尾魚的平均長度為1.54米,平均重量22.5公斤,其中最大個體長2.44米。其壽命比較長,曾測量1尾長2.3米,重102公斤的鱘魚,約45歲。鱘魚為大型名貴的經濟魚類,具有較高的營養價值。除供鮮食外,可以燻製,其味更佳。其卵巢也是加工食品魚籽的原料。魚鰭可製成魚翅。鰾及脊索都為魚膠的原料。鰾與鰉魚鰾具有相同的藥效。

由於本種是長壽型、性成熟年齡較遲的大型魚類,雌性最小成熟年齡為15年。由於捕撈過度和其它因素的影響,自20世紀30年代以來,漁獲量不斷下降。目前將臨近瀕危。

俄羅斯曾對本種的馴養和繁殖進行研究,獲成功後推廣為湖泊和水庫的養殖對象之一。我國自20世紀60年代始,開展了人工繁殖的試驗,並獲得成功,並在飼養的過程中積累了豐富的飼育幼鱘的經驗。目前正在開展鱘、鰉的人工雜交試驗,培育出雜交子一代。

|

|