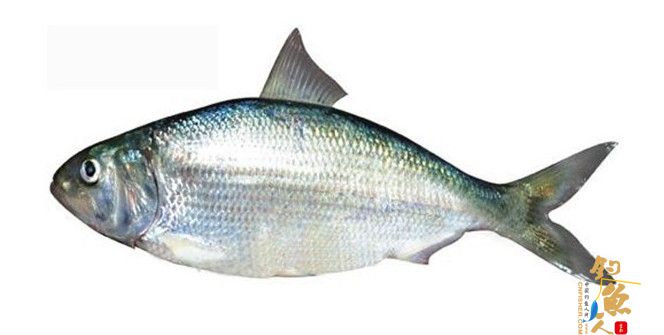

鱤魚,屬大型溫水性魚類,是鯉科魚中最兇猛的肉食性兇猛魚。

提到鱤魚,喜歡釣鱤魚的垂釣迷莫不既興奮、又膽戰心驚。這種魚兇狠殘暴,力大勁遒,容易釣到但卻難以製服,弄得不好,釣者還會連人帶竿被它拖進水去,發生生命危險。20世紀50年代中期,筆者曾親眼目睹一場鱤魚與人大戰的場面,至今回憶起來,還驚心動魄。

20世紀50年代中期的一個夏日中午,筆者在南京長江邊一條漢河中垂釣,看到一位年約五旬的釣者,手拉100多米長的魚線,在漢河與長江交匯處徘徊,一會兒,他從水桶裏拿出一條500克左右的活鯉魚,把大號魚鉤穿透活鯉魚的背壁,連一只葫蘆(當魚漂用)一齊順水扔出。約抽一支煙的工夫,發現鮊魚在水面跳躍。“鱤子來了!”釣者興奮地把繩子收緊,手中拿了約20多厘米長的繩頭,在江邊一棵手臂粗的柳樹上繞了一匝。這時只見那葫蘆在水面上沈了兩沈,突然不見了。接著,那粗如手指的棕繩被拉直了。釣者憑借樹的阻力,放線、收線,但放的多,收的少,柳樹被拉彎了腰,發出“吱吱吱”的響聲,線放到了盡頭,釣者光著的脊梁已滿是汗水,他氣喘籲籲地將繩頭繞在手腕上,圍著樹轉了3圈,想憑借樹的彈力抵擋住鱤魚那股勇猛的沖勁!上鉤的大鱤魚猛力沖刺了3次,柳樹連彎3次腰,把鱤魚的沖力緩解了。突然,那條鱤魚騰躍出水面1米多高,跌人水中後又奮力向江心沖去,只聽見“哢嚓”一聲,柳樹被它折斷了……可見,鱤魚的瞬間爆發力多麽大!圍觀者莫不驚詫。

鱤魚在我國分布面很廣,黑龍江流域、遼河、海河、黃河、淮河、長江、珠江、紅河及其大支流以及洞庭湖、都陽湖、太湖、巢湖、洪湖等大水域都有分布,其中,尤其以長江流域最多,個體也最大,產卵場也最廣闊,它生活在水體的中上層,生殖期間在大江大河的中上遊有急流的水域產卵,冬季在大江大河的深水區越冬。天越熱,水溫越高,它的食量也越大,活動能力越強。

鱤魚和其他肉食性鯉科魚不同,其他肉食性鯉科魚如青魚、鱤魚多喜歡潛伏在水底草叢中,或巖洞、樹權之下,一動不動,等待小魚、小蝦經過,突然沖出獵食,而鱤魚從不潛伏,它日夜不停地遊動、覓食,哪兒魚兒多,它往哪裏闖,它常出沒於水面開闊、氧氣充足、魚類密集的水域,從不被動等待,時時主動出擊,對其他魚類窮追猛咬,連同類也不放過。所以,人稱鱤魚是“淡水魚之霸”。

明代著名醫藥學家李時珍在《本草綱目》中說:鱤魚生江湖中,體似鯉而腹平,頭似鯇而口大,頰似鮎而色黃,鱗似鱒而稍細,大者三、四十斤,啖魚最毒,池中有此,不能畜魚。”因此,現在南方養魚戶在河段攔河養魚者或江湖邊設攔網養魚者,最怕鱤魚也最恨它,鼓勵釣者釣取。在大江大河及水庫裏,我們應當把鱤魚列為重點垂釣對象魚,釣鱤魚可為湖泊水庫除害而保護養殖魚類。釣鱤魚雖然有危險,但具有和魚拼搏的樂趣。

與鱤魚體型、生活習性相似的大型肉食性魚類,還有鯮魚,由於鯮魚有“尖頭鱤”之稱,所以有人把它列為鱤屬,這是不對的。鱤魚和鯮魚雖然同屬鯉科,但鱤魚是鯉科鯮屬,不能把兩者混為一談。鱤魚生活在南方者多,長江已很少,北方更是絕跡。這裏就不多介紹了。

鱤魚在水中沖力之大,遊速之快,令人嘆為觀止。1992年,《中國體育報》的楊學維,《中國釣魚雜誌》的譚佛航、張繼國一行五人,在釣鱤能手張鳴鐘的指導下,在河南開封柳池水庫釣住一條大鱤魚,人魚搏鬥4小時20分鐘,大鱤魚拽著釣者的木船遊了10多千米,竟沒有見到這個“水上霸王”的廬山真面目。那根柄粗如茶杯的5.4米達瓦大海竿的倒數第三節,竟被大鱤魚拉斷裂一條大縫,結果,還是只有請船工幫助用鋼叉叉魚,遺憾的是,在叉魚的時候,那條大鱤魚還是拉斷線而逃掉了。所以,要製服大鱤魚,必須配備一套相應的釣具。在江河、湖泊釣鱤魚,應按所釣對象魚的個體大小配備一套結實、堅固的釣魚竿和魚線,而使用這套堅固的釣魚竿和魚線時,還不能像釣普通大魚那樣,依靠竿的彈力和繞線輪的收線放線那樣遛魚去製服它,必須備有小船,放在池邊。大鱤魚上鉤後,人和魚不要拔河,應牽住魚線,登上小木船,讓魚遇人,等它筋疲力盡不能再掙紮時(不是魚背朝天,而是魚肚子朝天),再從容不迫地把它牽到岸邊,在同伴的幫助下,用魚叉紮進魚的上顎,拖上岸來,把它擒獲。

|

|