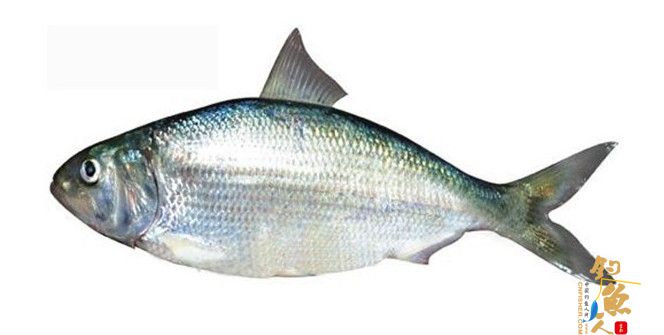

鯇魚又叫草魚、草棍等,但南北釣魚人叫得最響的當屬“草魚”之名。

草魚是淡水釣的主要對象魚之一。由於草魚具有適應性強、生長迅速、個體碩大、索餌快捷、中鉤後掙紮力強勁等特點,深受釣魚愛好者青睞。

釣諺有“十月草鯇已封口”之說。其實在南方(包括雲南),我們許多日子,甚至可以在隆冬時節釣到草鯇,開春後二月的好天氣也會有草鯇咬鉤,三月後釣到草鯇的機會則更為頻繁了。因此,說一年四季都能釣草鯇也不為過。筆者多年行釣湖庫等自然水域,對釣草鯇也有些許體會和認識,此文就權當讓我與釣友們再對草鯇作一次接觸之旅吧!

一、認識草魚的食性

關於草魚食性的認識,基本上可統一在“以草類植物為主,雜食為輔”這一觀點上。但是在實際垂釣中,僅靠這種理論上的認知去指導釣魚活動,我則可以斷言:必十釣九敗。那麽,我們應如何去探知不同地域、水域的草魚喜歡吃什麽餌食呢?

從地域上看 拋開草魚食草這一共性不談,我們不難發現草魚因生活地域的不同,對餌食存在著較大的差異,南方盛產玉米,兼有小麥及薯類,因此養成了飼養者和垂釣者長期以上述糧食餌料為主料飼餵草魚的習慣,也就是說,南方的草魚一般都偏愛好這類食物,出釣運用相應的餌料便是自然對了草魚口味的了。北方多以小麥、大豆、高粱為主糧,而飼釣中對豆餅的運用已司空見慣。有句流傳很廣的的民諺:一方水養一方魚,一方餌釣一方魚。

上面是從客觀環境來看待草魚的食性,而從釣魚人角度來認識用餌,則存在著強烈的主觀性,就從我所生活的雲南地區而言,由於長期以來都是本地出產什麽就釣什麽,不僅形成牢固的排它性(指本地以外的餌料),而且也形成了草魚的食癖性(相對而言),用玉米釀酒後的下腳料———酒糟為主要餌釣草魚四處可見,就幾乎無人用豆餅之類的作餌釣草魚,這恐怕就是釣魚人的用餌習慣所致了。

從水域上看 不同水域(即便同一地區),形成的不同餌性,這些釣魚人是深有體會的。自然水域中的湖庫壩塘,由於地形水勢的天然性和復雜性,構成淺灘汊灣以及雨季漲水淹沒稻田旱地等,因而為草魚提供了豐富的餌源,更接近草魚的原始性生長環境,在這類水域垂釣,用糧食類餌如酒糟、麥面等,釣效就不易提高,即使用草餌(如南瓜花、葉子、嫩草、茴香嫩葉等草魚偏愛的餌)也時常難以上魚,這是因為大量的天然餌已足以使草魚流連在廣闊的富餌區,而垂釣所選擇的水域的太“幹凈”已吸引不來魚兒。所不同的是,有的湖庫壩塘(少數),則寸草不生,岸邊黃土礫石形成光禿水勢,此時用糧食餌乃至葷餌如大黑蚯蚓、湖蝦等便可奏效。但是普通釣魚人通常絕少用草餌,這類水域的草魚幾乎“忘記”草的可食性,假若偶爾用之,也不一定有效,這或許就是魚類的後天食性所致吧。

而江河中的草魚,由於水流的驅動性使餌料種類以及數量來源廣泛,不僅養成了草魚的素食性,也造就了草魚的葷食性,我們地區傳統用餌中就有用雞鴨下水釣草魚的習慣,大草魚很喜愛,還喜食帶鹹味的豆豉粑餌……至於養殖場裏的草魚就更具有強烈的偏食性,偏什麽食,這全都取決於飼養者所為,難怪會出現1999年10月全國第十五屆釣魚比賽上,吃慣雲南酒糟的大草魚,使慣用商品餌、來自其它地區的許多高手敗下陣來的軼聞。

另外,水域的寬與窄,水質的肥與瘦、清與濁、季節的更叠帶來的冷暖寒熱、氣候的正常與變異、時辰的早晚等等,都會製約和改變著草魚的食性,有的是短暫的,有的則長期不變。

人為因素 這裏主要指撒大窩守釣形成的食性。在大水面幾十斤、上百斤撒下定點窩守釣(亦稱作飼釣),是休閑野釣老手最慣用的技法,也是獲取大草魚最為奏效的絕招。當地一些專事釣魚的農民和退休老釣手都擅長幾個月守釣一處,人為餵大窩子多誘來大草魚(也會誘來大鯉大青等)。這些大魚大都是歷經千百次網捕和咬鉤而“劫後余生”的,但由於魚類的索餌生存本性,最終仍被人類的“狡詐”所打敗,繼而咬餌中鉤,成了釣魚人的戰利品。

從已有的經驗看,人為造窩所用的餌料,東北多以幹玉米粒作窩,南方多以酒糟、紅薯粒作窩,南北用餌中也有用小麥做窩的,最根本的共同目的,是借長時間的不

|

|