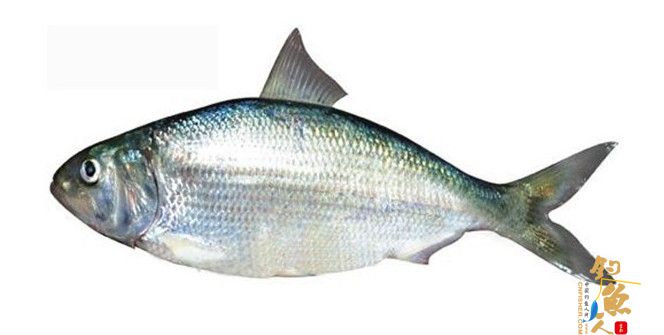

馬口魚(Opsariichthys bidens)俗名:桃花魚,山鳡,坑爬,寬口,大口扒,扯口婆,紅車公。一種生活的溪流中的小型魚類。體延長,側扁,銀灰帶紅色,具藍色橫紋。口大,上下頜邊緣凹凸。雄魚臀鰭鰭條延長,生殖季節色澤鮮艷。 頭後隆起,尾柄較細,腹部圓。頭大且圓。吻短,稍寬,端部略尖。

馬口魚口裂寬大,端位,向下傾斜,上頜骨向後延伸超過眼中部垂直線下方,下頜前端有1不顯著的突起與上頜凹陷相吻合。上頷兩側邊緣各有一個缺口,正好為下頷的突出物所嵌,形似馬口,故名“馬口魚”。口角具1對短須。眼較小。鱗細密,側線在胸鰭上方顯著下彎,沿體側下部向後延伸,於臀鰭之後逐漸回升到尾柄中部。背鰭短小,起點位於體中央稍後,且後於腹鰭起點;胸鰭長;腹鰭短小;臀鰭發達,可伸達尾鰭基;尾鰭深叉。背部灰褐色,腹部灰白,體中軸有藍黑色縱紋,生殖期雄魚頭下側、胸腹鰭及腹部均呈橙紅色。雄魚的頭部,胸鰭及臀鰭上均具有珠星,臀鰭第1~4根分枝鰭條特別延長;體色較為鮮艷。

棲居於河川較上遊的河段,喜生活在水流清澈、水溫較低的水體中。即使在同一條河川中,甚少有與其相近的鱲屬魚類。遊動敏捷,善跳躍,性貪食,甚至可由此改變體型而極度肥胖。為小型雜食性魚類。

馬口魚體重一般約50克,100-150克重的不常見,為小型魚類,成魚體長僅100~200毫米。體延長,側扁,口大,下頜前端有一突起,兩側凹陷,恰與上頜相吻合;性成熟的雄性個體臀鰭條顯著延長,吻部、胸鰭和臀鰭上具有發達的追星,分布於從黑龍江到珠江的亞洲東部諸流域。多生活在山溪流水之中。性兇猛、以昆蟲、小魚等為食,幼魚嗜食浮遊生物。在華東,性成熟早,1冬齡即可成熟。3~6月間繁殖。此時雄魚的頭部、胸鰭及臀鰭上出現白色珠星,體色也更加鮮艷。在某些山區種群數量較大,有一定經濟價值。

|

|