培育過程中發現粉紅色成活率低,抗逆性稍差,橘紅 次之,橘黃色生存力最強,在苗種越冬過程中尤其明顯。

3、體血與腹膜:體色粉紅、橘紅、橘紅間黑點的魚腹膜均為白色,橘黃色間黑 斑魚腹膜黑色或間黑色。

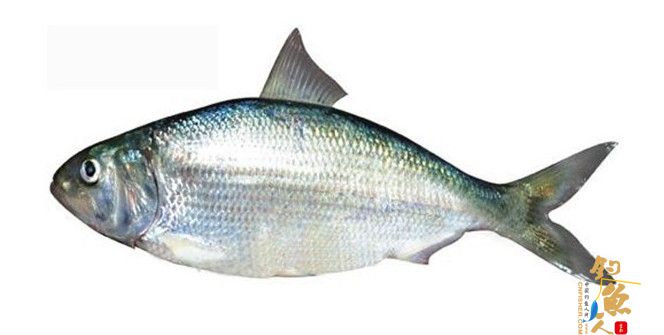

尼羅羅非魚

尼羅羅非魚是1978年由長江水產研究所首次從尼羅河引進,與我國早年引進的莫桑比克羅非魚相比,體型較大,生長較快。尼羅羅非魚體短、背高、體厚而側扁,呈鱸形。體色為黃棕色,上半部較暗,下半部轉亮,呈銀白色,喉、胸部為白色;有的個體全身呈黑色。體色隨環境的變化而有適應性的改變。體側有黑色橫帶9條,分布於背鰭下方7條,尾柄上2條。尾柄上半部和鰓蓋後緣有一黑斑。背鰭的邊緣為黑色。背鰭和臀鰭上有黑色和白色的斑點。尾鰭終生有明顯的垂直黑色條紋8條以上。尾鰭、臀鰭的邊緣呈微紅色。用於奧尼魚製種的尼羅羅非魚一定要是原種。

尼羅羅非魚臨界低溫為8.61±0.15℃,致死溫度為6.04±0.11℃,臨界高溫約為40―41℃,最適生長的溫度為28―32℃.能耐低氧,在溶氧低於0.7毫克/升的水體中,仍能攝食,水中溶氧為1.6毫克/升時,能生活繁殖;其窒息點為0.07―0.23毫克/升的溶氧量。可在17‰以下的海水中生長、發育和繁殖,能在PH值4.5―10的水體中生長。

尼羅羅非魚有互相殘食的習性,主要表現在魚苗期間,大苗吞食小苗的現象比較嚴重.成魚遇驚便潛入水底的軟泥中,不易捕撈。

奧利亞羅非魚

奧利亞羅非魚也有稱其為金色羅非魚、藍羅非魚、紫金彩鯛等。1981年由廣州水產研究所和淡水漁業研究中心先後通過香港從臺灣引進試養。從1984年起,逐步向全國推廣養殖,較多的是作雜交親本使用。

奧利亞羅非魚體側扁,呈鱸形;它的體色隨年齡而加深,從青紫色帶金色光彩,而轉為紫褐,喉胸部為灰色,腹白,體側有暗橫帶9―10條,鱗片中央的色素較四周深,使體側具有多條縱向排列的點線條紋;背鰭、臀鰭呈暗紫色,均有素色斑點。胸鰭淡灰透明。腹鰭灰黑且長,末端達生殖突。尾鰭具斑點,斑點從接近尾柄處開始,隨年齡而向後散布,並由銀白色逐漸轉向金黃色,尾鰭後緣平截。背鰭和尾鰭邊緣呈微紅色。奧利亞羅非魚與尼羅羅非魚形態上最明顯的差別在尾鰭的條紋上。前者為紫色不垂直的點狀條紋,後者尾鰭條紋為黑色垂直。 中國釣魚人網

奧利亞羅非魚對低溫的耐受能力比尼羅羅非魚略強,臨界溫度為7.13±0.07℃,致死溫度為3.95±0.24℃。其耐鹽性也比尼羅羅非魚強,耐鹽度可達50‰。在食性上,奧利亞羅非魚在魚苗時,主要攝食浮遊生物,特別是浮遊動物,2厘米後攝食絲狀藻類等,魚種到成魚主要為雜食。由於它食性廣,能消化一些其他魚類不易消化的藻類和不喜歡攝食的食物,所以池塘養殖可采用施肥與投飼相結合的方法。投餵人工飼料,我國主要以植物蛋白為主要飼料蛋白源,粗蛋白質的含量應控製在25%以上,特別是集約化養殖時,粗蛋白質含量應控製在27―30%為宜。其精養和集約式養殖,增產潛力很大。

奧利亞羅非魚同樣需要越冬保種。親魚或魚種在越冬池內,由於密度較大,常會發生魚病。因此,做好越冬魚的魚病防治工作,顯得至關重要。魚種放入越冬池以前,要把池水排幹,清除池內汙、雜物,重新灌好清潔水後,還要用漂白粉進行消毒,毒性消失後才能放魚。入池的親魚或魚種要進行魚體消毒。平時加強日常管理,防止水質惡化。越冬羅非魚會出現的病害主要有水黴病、白頭白咀病和白點病。

奧尼羅非魚

奧尼魚是用奧利亞羅非魚為父本與尼羅羅非魚為母本進行雜交,而獲得的雜交子一代。

奧尼魚的優點很多,特別是它的雄性率最高,達到83―100%,平均在92%以上,對養殖雄性羅非魚,提高個體規格和群體產量極為有利,基本上能解決羅非魚在養殖過程中繁殖過多的問題。奧尼魚的製種方法比較簡便,只要水溫穩定在18℃以上,將成熟的上述雌雄親本放入同一繁殖池中,水溫上升到22℃時,它們就能自行產卵受精育出魚苗。在水溫達25―30℃的情況下,每隔30―50天可雜交繁殖一次。

奧尼魚的生長速度比父本魚快17―72%,比母本魚快11-24%;群體產量超過福壽魚,增產效果顯著。其臨界溫度下限為8.25℃,致死溫度5.5℃,抗寒能力比尼羅羅非魚和福壽魚都略強。其含肉率比福壽魚也略高,肉質清爽。其抗病

|

|