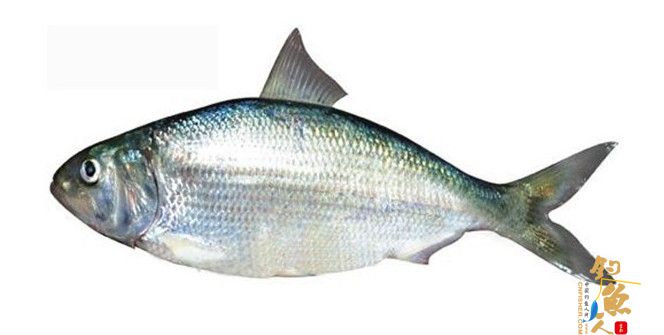

學 名: 長吻鮠

科 屬: 鮠科

拉丁文名: Leiocassis longirostris

地 方 名: 江團、肥沱、鮰魚、肥頭、回王魚

是原產於我國長江水系的名貴淡水魚類。70年代以前,長吻鮠的產量完全依靠江河捕撈,近年來由於環境汙染和酷漁濫捕等原因,長江長吻鮠資源已嚴重枯竭。自80年代開始,我國水產科技工作者對長吻鮠進行人工繁殖和養殖技術研究,已使這種珍貴魚類成為池塘或網箱等集約化養殖對象。1999年,我們在江蘇洪澤縣進行了長吻鮠魚種及成魚的池塘養殖,取得了較好的養殖效果,現將有關養殖技術總結如下。

一、魚種培育

1.池塘條件及準備

魚種培育池為面積2畝的長方形池塘,平均水深1.5米,附進排水涵管,池中架設750瓦葉輪式增氧機一臺。在魚苗進池前10天,排幹池水,用生石灰400公斤、硫酸銅5公斤徹底清塘。為便於魚苗馴食的操作管理,在食臺周圍,用夏花網圈圍20米2的水面用作魚苗馴食池,並放置一臺小型空氣增氧泵。

2.魚種來源及運輸

本試驗所用的長吻鮠魚種從廣東一養殖場購買,規格為3厘米。采用雙層塑料袋充氧空運,每袋裝500尾,中轉時換水三分之一、重新充氧,再車運至目的地,經1個小時水溫適應後,放入魚種培育池。運輸全程耗時近12小時,成活率達98%。

3.轉食馴化

長吻鮠是肉食性魚類,以水蚤、水蚯蚓等活餌為食,為達到用人工配合飼料規模養殖的目的,須經歷一個食性轉化的馴養階段。

(1)轉食飼料 用絞肉機將新鮮的野雜魚絞成魚糜,作為長吻鮠馴食的誘食劑,為增加飼料粘度可加入適量鴨蛋清,按飼料中誘食劑所占的比例,從100%、75%、50%、25%到0,分為5個階段,每個階段持續2天,即逐漸加大人工配合飼料的比例,減少誘食劑的比例,由最初全部用魚糜投餵,到長吻鮠完全攝食人工配合飼料。

(2)轉食馴化 長吻鮠魚種固有的攝食習慣和長途運輸等原因,決定它對池塘新環境和馴食料有一個適應過程。在馴食開始階段,可將馴食料做成小顆粒軟飼料,遍灑於池底,觀察長吻鮠的攝食情況,逐步縮小投餌範圍,最後過渡到食臺上,實行“定點”投餵,飼料由小顆粒到大顆粒最後到面團狀。由於長吻鮠具有集群的特性,在食臺附近設置一臺增氧泵,營造高溶氧微流水的環境,對長吻鮠的馴食效果及提高魚種的成活率是很有幫助的。轉食馴化過程持續10天左右。

4.日常管理

完成馴食後,拆掉圍網,食臺邊的增氧泵保留幾天,以便長吻鮠在大池塘中的食臺上覓食。投餵率按5%~10%投餵,早晚各一次,由於長吻鮠喜夜晚活動,晚上投餵量占日投餵量的70%左右。投飼後以1~2小時吃完為宜。晴天,每天中午開增氧機1~2小時,並向池塘加註適量新水;陰雨天,每天早晨開增氧機1~2小時。

5.病害防治

(1)蝌蚪及螯蝦 長吻鮠魚苗進池培育時間,也正是青蛙、螯蝦的繁殖季節,它們對長吻鮠的主要危害是與之競食,螯蝦還可能危害魚苗。防治方法:用生石灰徹底清塘,巡塘時及時撈去蛙卵,必要時可在魚苗下塘前,對全池用密眼網拖捕清除。

(2)車輪蟲病 寄生於長吻鮠的鰓及體表,患此病的魚身體消瘦,攝食少甚至不攝食,在魚種培育階段,該病非常普遍。防治方法:采用隔天全池潑灑硫酸銅、硫酸亞鐵(5∶2)合劑0.2毫克/升,連續2~3次即可治愈。

6.結果

經過150天的培育,長吻鮠魚種的平均全長為20.47厘米,平均體長為18.33厘米,平均體重為95克,成活率為80%,餌料系數為1.6。

二、成魚養殖

1.魚種的來源及運輸

本試驗所用的魚種來源於湖北荊州,平均全長19厘米,平均體長17厘米,平均體重72.5克。魚種在裝運前停食24小時,采用卡車載敞口帆布箱運輸,箱中裝水1.5噸,由於路途較遠,為防止堵車等因素導致長吻鮠缺氧窒息,車上備有液氧

|

|