時,易引起消化不良,有條件時可提高到最適水溫或增投餌料,但避免投餵含脂肪較多的餌料;

c、 我們的觀察,香魚有時也互相殘食,所以要經常巡池,觀察香殖的攝食及活動情況,以便及時調整投餌量;

d、 經常觀察魚在池中的活動是否正常及食欲變化,檢查有無病害發生,以免造成損失。綜上所述,香魚養殖成功與否主要取決於各項環境因素與養成管理體製水平的高低。(中國水產資訊網)漫話香魚

浙江寧海的鳧溪,素有“香魚之鄉”的美稱。清代乾隆年間(1774年),寧海縣知縣徐恕曾作詩雲:“浮溪渡口夜通漁,玉水清波畫不如。何事秋風鱸魚會尾,芳鱗三寸是香魚。”這是描繪當時鳧溪港捕撈香魚的情景。鳧溪,古稱浮溪,發源於馬嶴第一尖東麓,流經清潭、大裏、深田川、下河……折北經鳧溪,又向東流入象山港出海。鳧溪港富砂粒石礫,水清流急,藻類叢生,氣候宜人,環境幽靜,是香魚棲息覓食的好地方。

香魚,又名瓜魚、細鱗魚,是一種小型的名貴魚類。在亞洲被譽為“魚中珍品”,美國魚類專家丹爾譽香魚為“世界上最美味的魚類”。尤其是在中國內陸、港臺地區及日本、東南亞更稱之為“河魚之王”而備受青睞。香魚的分布範圍很廣,日本、朝鮮、中國都有分布。但在20世紀60年代,由於興建水庫,攔溪蓄水,酷魚濫捕和水質汙染等諸多原因,使香魚產量年年銳減,瀕臨絕跡。

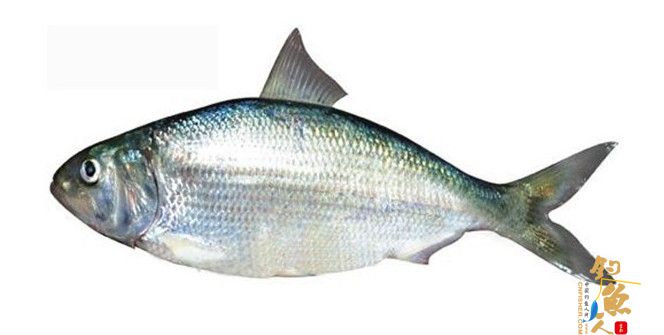

香魚體狹長而側扁,頭小而吻尖,口大眼小,身體呈青黃色,背緣蒼黑,兩側及腹部為白色,被有細小鱗片,尾分叉,各鰭無硬棘,背鰭後有一小脂鰭,鮮活時各鰭淡黃色,腹鰭的上方有一黃色斑。有趣的是,在魚香的背脊上生有一條滿是香脂的腔道,因能散發出濃郁的芳香而被稱為“香魚”。每逢中秋時節,香魚旺發,滿江飄香,棲息在碧水溪流中的香魚,紛紛向上遊挺進,被秋風吹向岸邊,陣陣清香撲面而來,形成一年一度的“香魚風”。

相傳,乾隆皇帝下江南時,正逢有人在烤炙香魚,乾隆遂“聞香而循,後入民家”,嘗過香魚後,覺得清香味美,贊不絕口,遂定為貢品。當時寧海縣的地方官,每年秋天都要將金光閃閃的香魚系上紅絲線,派專人送往京城進貢。

香魚屬入海口洄遊性魚類,喜棲息於與海相通的溪流之中,以粘附在巖石上的底棲藻類為食。深秋時節,將要“臨產”的香魚,紛紛集結在砂礫淺灘處“生兒育女”。香魚產卵後,體質虛弱,大多死亡。因為它的生命短暫,只有一年時間,故又有“年魚”之稱。翌年春天,幼香魚由入海口進入溪流中生活,為了索食,它們成群結隊逆著溪流向上遊奮力遊去,即便遇到急流、洪峰或其他障礙物,也奮不顧身。它們會沖破重重阻力,奮勇前進,簡直像一群遊泳健兒充滿青春的活力。據說,香魚的一天行程可達20公裏。

香魚食法頗多,清蒸、紅燒皆宜。清蒸香魚的製法是,將魚去鱗、鰓、內臟,洗凈,入沸水鍋氽一下,撈出裝盆,配上筍片、香菇絲、豬油、蔥、姜,澆上料酒,上蒸籠蒸熟後取出,把魚汁潷入鍋內,加精鹽燒沸,用味精調好味,澆在魚表面上即成。清蒸香魚,肉質細嫩,多油,清香撲鼻,味道極其鮮美。

尤其值得一提的是鳧溪香魚幹,在清代就遠近聞名,據說已有二百余年歷史。香魚幹用炭火焙烤而成,體色金黃,清香無腥,松脆可口,風味獨特,為色、香、味俱全的美味佳肴。一些旅居海外的“寧波幫”,至今不忘家鄉特產,常托親友郵寄美味香魚幹。(中國海洋報)

|

|