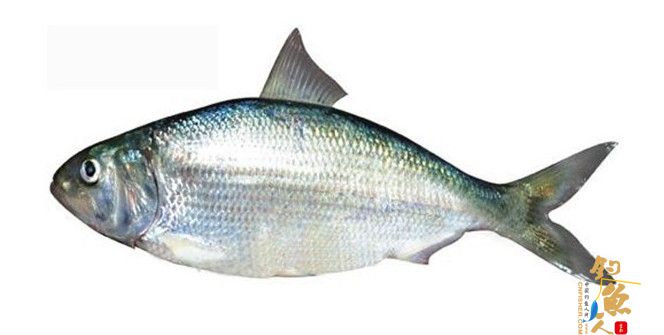

藍點馬鮫,S·Niphonius。遼東半島、山東半島一帶俗稱鮁魚,秦皇島一帶俗稱雁魚。魚綱,鰆科,體延長,梭形,側扁。體色銀亮,背部具暗色橫紋或暗色斑點。剛釣獲時,體中部側線以上至背部部分呈綠黃色熒光。吻尖突,口大而斜裂。牙側扁且鋒利,上下各一排。細鱗微小或已退化。背鰭2個,第二鰭及臀鰭後部各具7-9個小鰭。屬遠洋洄遊性魚類,每年5月中旬由深海遊向黃海北部、少量進入渤海產卵。秋季多在近沿海、島嶼周邊索餌。我國沿海水域均有出產,為海洋產經濟魚類。種類很多,常見有“藍點馬鮫”(S·Niphonius)、“中華馬鮫”(ScombeYomoYussinensis)、“斑點馬鮫”(S·Quettutus)等。

藍點馬鮫屬中上層回遊性魚類,每年的五月中旬——十月下旬結伴回遊至沿海水域覓食,其中九月中旬——十月中旬為旺食期,常遊弋於岸邊及淺海區追食。

藍點馬鮫屬肉食性魚類,其性情兇猛,大多遊弋於海面下1~3米處捕食小魚、小蝦及甲殼類動物。但也有時潛底追殺小魚。其體形因為其流線“造型”,少有水阻,遊速奇快。其銀光閃亮的身體在覓食時常竄出海面,似獵豹般截殺獵物,常令上層水面上的較小魚類猝不及防而喪生其利齒之下。釣藍點馬鮫在大連地區又俗稱:“甩鮁魚”,因其施釣時釣感刺激,吃鉤迅猛,比起一般海魚個體較大,並且在釣技上較其他魚類釣法要求更高,是釣友展示其釣技高低一種標誌,故深受廣大沿海釣友鐘愛的一種主釣“對象魚”。

藍點馬鮫最大者可長達一米以上,重近10千克。只是近年來由於捕撈技術及近海各種網具的“現代化”,“科學化”的程度愈來愈高,近海沿岸水域已難見大魚蹤影,只剩下體長30——50厘米,體重在400——1500克之間,或更小些的藍點馬鮫(鮁魚)。主要釣法多采用磯礁的“遠投拖釣”、近些年來興起的“路亞釣”、“羅圈手甩線釣”以及船釣的“拖拽釣”、養殖筏區的“懸浮釣”等。(因“羅圈手甩線釣”系較原始的一種釣法,80年代後期以後除周邊海島基本已棄用,故在此不再贅述)。

|

|