,差不多全年都能攝食,但以三月份攝食的量最大。食物的主要成分,在動物方面有枝角類、苔蘚蟲、淡水殼菜、蜆、搖蚊幼蟲和蝦等;在水生植物方面有矽藻類、絲狀藻類、水草的嫩葉、湖底腐敗植物等,其中以植物的碎屑為主。

魚眼通常位於頭的兩側,大多沒有眼瞼,不能閉合。眼睛的水晶體呈圓球形,視覺調節靠晶狀體位置的前後移動,而不是改變晶狀體的凸度,因此,魚眼是極端近視的。

魚耳藏在頭部兩側的骨頭裏,稱為內耳。鯽魚的內耳和高等脊椎動物的一樣,也有收聽聲音和平衡身體這兩種功能。但是,它的聽覺範圍很小,一般只能感受每秒340~690次振動的音波。鯽魚的鰾和內耳之間有四塊小骨,叫鰾骨,鰾骨能感覺到高頻率的音波。所以,鯽魚在水域中比較機警。

魚的呼吸系統是鰓。在頭部兩側,分別有兩塊很大的鰓蓋,鰓蓋裏面的空腔叫鰓腔。掀起鰓蓋,可以看見在咽喉兩側各有四個鰓,每個鰓又分成兩排鰓片,每排鰓片由許多鰓絲排列組成,每根鰓絲的兩側又生出許多細小的鰓小片。魚在水中時,每個鰓片、鰓絲、鰓小片都完全張開,使鰓和水的接觸面積擴大,增加攝取水中所溶解的氧的機會。在鰓小片中有微血管,這裏的表皮很薄,當血液流過這裏時就完成了氣體交換:將帶來的二氧化碳透過鰓小片的薄壁,送到水中;同時,吸取水中的氧,氧隨血液循環輸送到身體各部分去。由於口部和鰓蓋的交替開閉,可以使水不斷地由口進入口腔,經咽到達鰓腔,與鰓絲接觸,然後由鰓孔排到外面,魚類的呼吸作用就是在這個過程中完成的。

側線是魚類的一種特殊的感覺器官,從魚體的外面可以看到。這就是在魚體兩側的由許多小孔排列而成的線條。這些小孔稱側線管孔,小孔分布在一些鱗片上,小孔下面互相連通,形成長管,叫做側線管。管中充滿黏液,外界水流的刺激經過鱗片上的側線管孔,傳達到側線管中的感覺細胞,可以產生興奮,興奮經神經傳遞給腦,就能產生水流感覺。魚類通過側線可以感知水壓大小、水流方向、水流速度、水中物體的位置和其他各種變化。

水中有倒樹、木樁、水草和水底地形有陡坎、斜坡、溝、凹凸不平的地方都是鯽魚喜歡停留和覓食的場所,在流水中,急流和緩流的交界處、洄水灣等是鯽魚喜歡遊緤和嬉戲的區域,鯽魚還喜歡靠岸邊遊動覓食。鯽魚的習慣性攝食動作是尾高頭低在水體的底部攝食,將食物吸吞入口後原地向上擡頭,身體平衡後再向前遊動。但在攝食旺盛期受外界因素刺激可改變習慣性攝食動作和水層。野生鯽魚在攝取同類食物時有小不吃大。因鯽魚喜群遊,且個體大小間雜,因此對有動感的食物極易發生搶食現象。

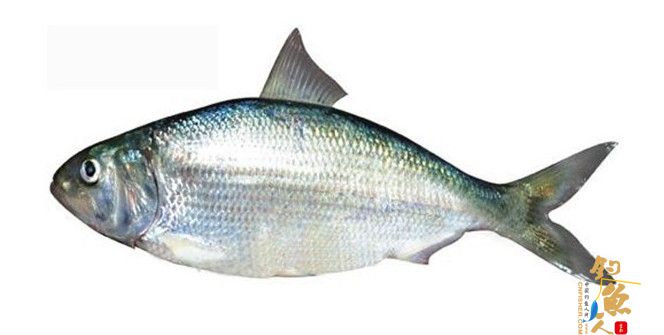

4. 鰱魚

鰱魚(白鰱、跳鰱、鰱子)。屬鯉科、鰱亞科。分布於我國除西北和西部高原外的個大水系。

鰱魚棲息於水的中上層,在天然江.河.湖.庫中,最大個體可達到25千克以上。

鰱魚以食植物藻為主,是攝取藻類的典型魚類,其吞食的主要成分是各種矽藻、甲藻、金黃藻、黃藻等。特別喜愛酸臭.香加臭.酸香.等氣味的霧狀食物。

鰱魚的適溫範圍較廣,從15-25度都可以垂釣。也可耐高溫,28度左右依然充滿活力,還可以在汙濁的腐水泥水中生活,在溫暖而肥沃的汙水池中成長迅速,一年可達2公斤以上。

在天然水域中,2-10米深的中層水域是鰱魚的活動範圍,而在水深只有1.5米左右的池塘中,它會由中層轉變為底棲。一旦受驚會爆發群體跳躍,接連不斷的高高躍出水面,很是壯觀

5.鱅魚

鱅 (花鰱、胖頭魚)。鯉科。

頭很大,占身體長度的1/3。鱅魚棲息在水的中上層,具有河湖洄遊習性,平時多生活在有一定流速的江湖中。性情溫和,行動較遲緩。鱅魚的食性與鰱魚不同,它以水中的浮遊動物,如輪蟲、枝角、橈足類為主要食物,兼食多種浮遊生物藻類。 活動於水的中上層。在長江4年達性成熟。4~7月,當水溫在18C以上、江中漲水時產卵,卵漂流性。生長迅速,1年魚體重1~2市斤,一般3年魚可長到10多市斤。個體大,最大個體可達40公斤以上。天然產量較高,為重要經濟魚類,是我國優良的養殖魚類,被稱為四大家魚之一。分布在全國除西北高原外的各主要水系。

鱅魚對素食氣味的喜

|

|