Pelteo bagrus fulvdrace (Richardson)--黃顙魚,俗稱嘎牙子、黃臘丁、黃鰭魚等。該魚分布廣、產量大、肉質嫩、少細刺、含脂肪多、味鮮美、營養價值高,在國內外市場深受歡迎,特別是大規格的鮮活魚供不應求,而在自然水域中,黃顙魚生長速度慢,上市規格小,在一定程度上影響了市場發展。因此,黃顙魚的人工養殖勢在必行。

一、 分類地位及分布

黃顙魚屬鯰形目、魚嘗科、黃顙魚屬,黃顙魚的種類較多,有瓦氏黃顙魚、岔尾黃顙魚、盎塘黃顙魚、中間黃顙魚、細黃顙魚、江黃顙魚、光澤黃顙魚等。

黃顙魚除西南、西北和少數地區外,廣泛分布於長江、黃河、珠江及黑龍江各水域,具有一定的天然產量。但目前資源呈下降趨勢。

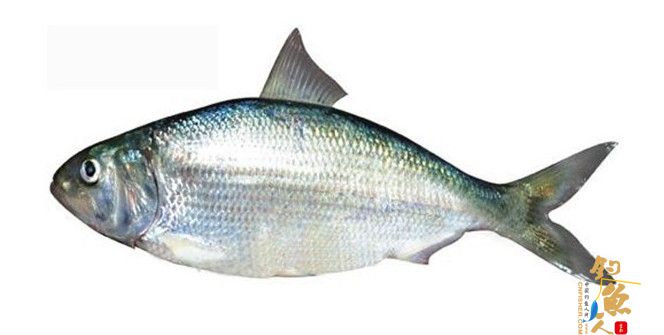

二、 形態特征

黃顙魚體長,腹面平,體後半部稍側扁,頭大且扁平,吻圓鈍,口裂大,下位,上頜稍長於下頜,上下頜均具絨毛狀細齒。眼小,側位,眼間隔稍隆起。須4對,鼻須達眼後緣,上頜須最長,伸達胸鰭基部之後,頜須2對,外側一對較內側一對為長。體背部黑褐色,體側黃色,並有3塊斷續的黑色條紋,腹部淡黃色,各鰭灰黑色。背鰭條II,6~7;臀鰭條19~23;鰓耙外側14~16;脊椎骨36~38。

背鰭不分支鰭條為硬刺,後緣有鋸齒,背鰭起點至吻端較小於至尾鰭基部的距離。胸鰭硬刺較發達,且前後緣均有鋸齒,前緣具30~45枚細鋸齒,後緣具7~17枚粗鋸齒。胸鰭略呈扇形,末端近腹鰭。脂鰭較臀鰭短,末端遊離,起點約與臀鰭相對,尾鰭深叉形。

三、生物學特性

(一)生活習性

黃顙魚多在靜水或江河緩流中活動,營底棲生活,白天棲息於湖水底層,夜間則遊到水上層覓食。對環境的適應能力較強,因之在不良環境條件下也能生活。幼魚多在江湖的沿岸覓食。

該魚屬溫水性魚類。生存溫度0~38℃。最佳生長溫度25~28℃,pH值範圍6.0~9.0,最適pH值為7.0~8.4。耐低氧能力一般。水中溶氧在3mg/L以上時生長正常,低於2mg/L時出現浮頭,低於1mg/L時會窒息死亡。

(二)食性

(二)食性

黃顙魚食性是肉食性為主的雜食性魚類。覓食活動一般在夜間進行,食物包括小魚、蝦、各種陸生和水生昆蟲(特別是搖蚊幼蟲)、小型軟體動物和其它水生無脊椎動物,有時也捕食小型魚類。其食性隨環境和季節變化而有所差異,在春夏季節常吞食其它魚的魚卵,到了寒冷季節,食物中小魚較多,而底棲動物漸漸減少。規格不同的黃顙魚食性也有所不同,體長2~4cm,主要攝食橈足類和枝角類;體長5~8cm的個體,主要攝食浮遊動物以及水生昆蟲;超過8cm以上個體,攝食軟體動物和小型魚類等。

(三) 年齡與生長

黃顙魚生長速度較慢,常見個體重200~300g。在自然大水域1齡魚可長到體長56mm,體重5.7g。2齡魚可長到體長98.3mm,體重20.6g。3齡魚可長到135.5mm,體重36.1g。4齡魚可長到160.1mm,體重58.2g。5齡魚可長到177.7mm,體重81.3g。黃顙魚雄魚一般較雌魚大。1~2齡魚生長較快,以後生長緩慢,5齡魚僅為250mm。

四、 繁殖

黃顙魚2~4冬齡達性成熟(約3齡以上),最小成熟個體,雌魚為11.7cm,雄魚為14.8cm。達性成熟的雄魚在肛門後面有一個生殖突,而雌魚則無。在南方4~5月產卵,在北方6月才開始產卵,是產卵較晚的魚類之一。要求水溫在20~30℃。產卵活動於夜間進行,當天氣由晴轉為陰雨,即可產卵。黃顙魚具有築巢產卵保護後代的習性。產卵時親魚選擇具有水草的沙泥質的淺灘,水深8~10cm,利用胸鰭刺在泥底上斷斷續續地搖動。建造魚巢有幾個在一起的,也有幾十個成群的,相隔不遠形成穴群。每個穴徑約為15cm,深為10cm,產卵受精於穴內。雄魚於穴口保護魚卵孵化。當其它魚接近穴口時,雄魚猛撲向入侵者,驅逐入侵之魚。並經常用巨大的胸鰭撥動,使穴中水流通,利用水流輔助卵孵化。守護到仔魚能自行遊動為止(7~8天)。此期間雄魚幾乎不攝食。雌魚產完卵後離巢覓食。黃顙魚懷卵量為1086~4469粒,成熟卵徑1.7mm,受精卵為黃色、粘性、沈於巢底或粘附在巢壁的水草須根等物體上發育。其產出的卵徑約為2.5mm,兩天內即可孵化。黃顙魚可能為分批產卵的魚類.

|

|