白鱀、白暨、白鰭——白鱀豚如何寫,曾是一個問題。 鱀,可考。《爾雅》:“鱀,是鱁。”[1]

據白鱀豚研究權威周開亞的論述,白暨豚,白鰭豚,都屬白鱀豚為數眾多的別名。但在“2006長江淡水豚類考察”結束後,媒體上稱呼仍然各異。國人常用的智能ABC拼音輸入法中,只有相對不那麽規範的別名“白鰭豚”,是成詞,所以最多,其次是“白暨豚”,“鱀”則根本打不出來,以“白鱀豚”命名的,寥若晨星。

19世紀末,一個美國生物學者到中國長江流域進行地理生物考查,在漁民合作捕魚時觀察到這一物種,後來在漁民處搜集到一成體標本,他帶回華盛頓研究,在美國將其命名為:Chinese River Dolphin,該命名隨文化出版物流行了近一個世紀,尤其在《Nature》雜誌上的定名影響更廣,也被中國文化工作者所采納。但近些年,由於中國傳統文化在世界影響日益廣泛,學術界開始重視中國的文獻研究成果,命名依據最早發現的研究報告文獻為優先定名原則,或者依據生物科學歸類原則進行定名。因此白鱀豚的科學外文名稱,英文定名為Baiji或者Chinese White-fin plataniste 。

分布範圍

白鱀豚在歷史上曾經廣泛分布於長江流域。從三峽地區的宜昌葛洲壩上遊35千米處,一直到上海附近的長江入海口,包括洞庭湖和鄱陽湖在內,全長約1700千米的江水中都有白鱀豚的分布。

但是長期以來受到人類活動的影響,其種群數量和分布區域逐漸縮小。今天的長江流域居住著3億多的人口,相當於全世界5%,他們的江畔活動形成了白鱀豚數量下降的第一大原因。20世紀人們所收集到的白鱀豚標本中,有92%都是來自人為緣故所造成的死亡。到了1990年代,白鱀豚在洞庭湖與鄱陽湖湖區已經絕跡。在長江江水中分布範圍的上限也已移至葛洲壩下遊170千米處的荊州附近。其下限縮減更為嚴重,到南京附近就已蹤跡罕至。在1997年至1999年的觀測中,在南京下遊臨近的江陰以下就從未再有發現。

2000年至2004年的幾次觀測中,其分布主要限於長江流域洞庭湖至銅陵段。其中主要聚集在銅陵段、鄱陽湖段和洪湖段3個區域。最後一次在野外發現白鱀豚,是2004年在長江南京段發現的一頭擱淺死去的屍體。

2007年8月19日,銅陵一市民在長江岸邊目擊到一頭神秘動物並攝下錄像,據中國科學院水生動物研究所專家判定為白鱀豚,但是這一發現也沒有改變科學界對白鱀豚可能已經滅絕的斷定。

白鰭豚主要生活在長江中下遊及與其連通的洞庭湖、鄱陽湖、錢塘江等水域中,通常成對或10余頭在一起,喜在水深流急處活動。現有數量稀少,20年前的估計只有300頭左右,當時就已面臨滅絕的危險。

外形特征

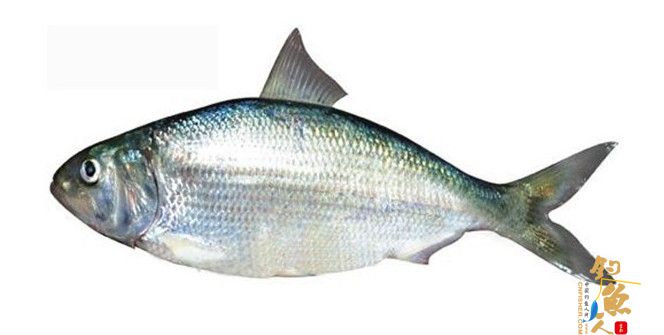

白暨豚白鰭豚的體形呈紡錘形,身長約2-2.5米左右,體重可達200千克以上。嘴部又長又細,背呈淺灰色或藍色,腹面為純白色,背鰭形如一個小三角,胸鰭宛如兩只手掌,尾鰭扁平,中間分叉,善於遊水,時速可達80千米左右。由於長期生活在渾濁的江水中,白暨豚的視聽器官已經退化。它眼小如瞎子,耳孔似針眼,位於雙眼後下方。但大腦特別發達,聲納系統極為靈敏,頭部還有一種超聲波功能,能將江面上幾萬米範圍內的聲響迅速傳入腦中。一旦遇上緊急情況,便立刻潛水躲避。白暨豚耐寒,體溫通常在36℃左右。[2]

體色

新生幼體體色略深,成年白鱀豚一般背面呈淺青灰色,腹面呈潔白色。水平伸展的鰭肢和尾鰭上下兩面分別與背面和腹面同色,這樣的顏色分布恰好與環境顏色相符。當由水面上向下看時,背部的青灰色和江水混為一體。當由水面下向上看時,白色的腹部和水面反射的強光顏色相近。這種使其他動物難以辨認的體色稱為反蔭蔽保護色,使得白鱀豚在接近敵害或獵物時能夠不被察覺。

身體結構

白鰭豚皮膚光滑細膩,富有一種特殊的彈性,原理與競賽式遊泳衣著中使用具有彈性的尼龍織料相同,能夠減少在水中快速遊動時身軀周圍產生的湍流。它的尾鰭扁平地分為兩叉,兩邊的胸鰭呈扁平的手掌狀,背鰭呈三角形。這四鰭給白鰭豚提供了優良的水中遊動時方向與平衡的控製力,再加上光滑高彈性的皮膚與流線型的身軀,白鰭豚在逃避危險的情況下可達每小時60千米的遊速。平常它保持著每小時10~15千米的遊速。

聲納系統

白鰭豚長期生存於長江的濁水中,所以它的視覺和聽覺均退化嚴重,在水中主要以發射聲納接收信號來識別物體。白鰭豚的上呼吸道有著三對獨特的氣囊與一個形似鵝頭的喉嚨,但是因為生存於水中靠水發音,所以並沒有陸地動物在空氣中發音所需要的聲帶。用特製的水聽器,可以聽到白鰭豚發出的“的答”“嘎嘎”等數十種不同的聲音。白鰭豚發出的聲音常為兩聲一對,發出聲音後會安靜的等待著回聲,從而辨出自己與產生回聲的阻礙的距離和大小,並且考慮是否遊向目標。它又會在收到回聲後的不久發出新的一對聲音,稍候又安靜一陣等待回聲。第二次回聲收到後,它便可以分析出目標遊動的方向與速度,白鰭豚就是這樣如人造聲納般的做回聲定位。用這獨特的聲納系統,它時常還可以在江底的淤泥中捕捉食物,也可以發出人耳聽不見的高頻率音波,與十多千米外的同伴聯系。

大腦活動

白鰭豚的大腦表面積要比海豚的大,大腦的重量約占總體量的0.5%,其中平均一只重95千克的雄豚,大腦重470克。這等重量已接近大猩猩與黑猩猩的大腦重量。甚至某些學者認為白鰭豚比黑猩猩或長臂猿還要聰明。

哺乳動物大腦需要在使用一段時間後進入睡眠狀態,才可以在覺醒後正常地運作。鯨目的水生動物,包含白鰭豚在內,有著獨特的大腦系統,可以使大腦的一半休息,另一半醒覺。成熟的白鰭豚的大腦每天有7至8小時(近似成人睡覺習慣)屬於半睡半醒狀態,其余時間全腦覺醒。半睡半醒狀態

|

|