:江刀已經沒幾年可捕了,而鳳鱭的數量也一年年減少,漁業已經無利可圖,必須抓緊時間“進廠”。

“村裏的年輕人沒人看重捕魚了,捕魚會餓死的。”陳良這樣回答記者,他揮手指了指江岸邊的工廠、江裏的采砂船。

失蹤的何止是江刀

同列“長江三鮮”的長江鰣魚,在長江裏失蹤已長達五六年。其過程同樣是在近十幾年數量銳減,洄遊路線縮短,接著徹底消失。

在負責管理陳褚生漁船的常熟市漁政站,副站長張錦華透露的數字同樣讓人不安:1973年,蘇州江段產江刀400噸左右,僅常熟就產70噸,而2004年,常熟只產出2噸左右的江刀。

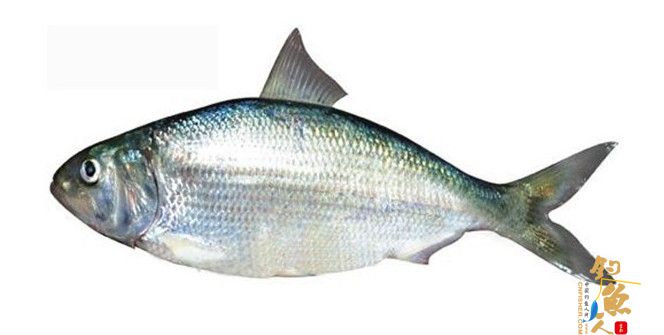

而在長江刀魚的權威研究機構———中國水產科學研究院淡水漁業研究中心,資源研究室主任施煒綱已無法向記者提供2002年之後的江刀總體年產數據:“據我所知已沒有權威的統計,因為數量太少,很難統計了。”在施煒綱眼中,江刀是很美的,像一把把銀白色的刀子,每年2月底3月初從東海進入長江,抽刀斷水,逆流而上,其速度之快,只用十幾天的工夫就能穿越上千公裏,最遠到達湖南的洞庭湖裏。“江刀的遊動,宛若劍術高超的俠士,在晴空裏表演最神奇的劍術。”大量歷史資料證明,從長江口至湖南洞庭湖,自古皆為刀鱭出產地。更有權威資料顯示,歷史上刀鱭捕撈產量曾占長江魚類天然捕撈量的35%至50%,其中在江蘇省江段所占比例更曾高達70%.“這種狀態一直持續到上世紀70年代。”施煒綱說。

“但是,到了上世紀80年代末、90年代初,湖南湖北江段就基本上找不到洄遊的刀魚了。兩三年後,江西江段也沒有了。1996年左右,安徽江段也形不成漁訊了。

“江蘇江段也不能幸免,1997年、1998年左右,首先是南京沒有了漁訊,後來,鎮江、揚州江刀產量也銳減。現在,刀魚的洄遊路線大大縮短,能形成漁汛的最上遊,僅至江蘇的常熟、江陰一帶。”施煒綱說,江刀的現狀總讓他想起長江中另一種水生動物———中華絨螯蟹(野生大閘蟹)。“這種蟹也是洄遊類動物,1992年在湖北武穴江段還有,僅10年多一點時間,就只剩下上海江段有了,每年只有一二噸產量。”“江刀也許還沒有這只蟹幸運,因為這只蟹人工繁殖已經成功,即使它在長江中消失,它的種群還沒有消失。但江刀的人工繁殖還沒成功,如果不珍惜,也許連種群都保不住。”施煒綱提高了他的音調。

另一條有可比性的魚是同列“長江三鮮”的長江鰣魚,這種魚在長江裏失蹤已長達五六年。其過程同樣是在近十幾年數量銳減,洄遊路線縮短,接著徹底消失。

“可憐魚”有來無回

秦安舲認為,如果不是江刀有護身符———清明之後“骨硬如鐵”,從而不再是美味,它也許早就滅絕了。

“從一條魚的角度看,江刀的洄遊是非常悲壯的。你想想,春暖花開,江刀們奮力遊進長江,是為了戀愛,產卵,繁殖它們的後代。但是人類,卻在江上張了千張大網,在它們沒來得及繁殖前將它們捕獲!”71歲的南京大學副教授秦安舲說。

上世紀70、80年代之交,秦安舲在南大生命科學院袁傳宓教授的帶領下,參與了國內較早的江刀研究。“這種魚性格很暴躁,觸網被捕後,不像別的魚那樣安靜,而是不甘心地拼命掙紮,耗氧量大,幾分鐘就死掉了。我們還不知道這種可憐的魚到底是缺氧而死,還是驚嚇而死,總之那是死不瞑目呀。”漁民陳褚生也告訴記者,除了正規的捕魚船外,江中還有許多違規的小拖網、深水網和插網等網具,有些網網眼很小,對水生魚類大小通殺,甚至連魚卵都能掛住。

秦安舲認為,如果不是江刀有護身符———清明之後“骨硬如鐵”,從而不再是美味,它也許早就滅絕了。這是大自然留給江刀的一條生路。這時,江刀才有機會遊到產卵場完成繁殖。

然而,當江刀卵變成魚苗後,返回大海的路也極其艱難。另一位學者特別提到1989年那場鰻苗狂潮。其時,由於國內外鰻魚價格瘋漲,人工養鰻可獲巨利,而鰻魚的人工繁殖卻無法解決。一時間,長江下遊張網、插網密布,瘋捕鰻苗。 www.cnfisher.com

“鰻苗網的網眼,小到可以掛住顆粒稍大一點的粒狀魚卵。由於捕鰻苗季節與江刀幼苗返回大海時間有部分重合,一時間,無數江刀幼苗被掛死在鰻網上,

|

|